丁 宽

(山西大同煤矿集团公司煤矿生产管理分司,山西 大同)

摘 要:地震波在煤、岩层中传播,当遇到不同岩性之间的界面时,就会发生反射。根据这一原理,利用KDZ1114-3型便携式矿井地质探测仪,接收岩层中反射波信息,解析得到反射界面的位置,进而确定煤、岩层的厚度。文中论述了采用该方法探测四台矿一采区皮带上山及回风上山3煤层厚度的具体过程及探测结果。

关键词:反射共偏移法;煤层厚度;物探;钻探

0 引言

山西大同煤矿集团公司四台矿是年设计能力500万吨的大型矿井,1992年投产。在煤炭储量管理中,为了获得煤层厚度的详细资料,给采煤支架型号的选择提供科学依据,确定用物探方法来测得煤厚。本次测试主要任务为:完成一采区皮带上山与回风上山巷道3#煤底板夹矸及煤厚分布测试。采用反射共偏移方法,测线长度为200 m,共测试125个物理点。

1 探测技术与方法

1.1 理论基础

地震波在煤、岩层中传播,当遇到不同岩性之间的界面时,就会发生反射,原理见文献[1]。利用KDZ1114-3型便携式矿井地质探测仪,接收岩层中反射波信息,解析得到反射界面的位置,进而确定煤、岩层的厚度。

本次测试中,在一采区皮带上山与回风上山巷道中采用了地震勘探中反射共偏移方法,利用该方法进行有效的相位对比与追踪可获得反射界面的位置及厚度关系。

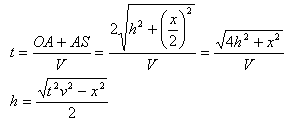

反射共偏移法又称随地声纳法,依据反射波勘探原理,在单边排列基础上选定最佳偏移距,即最佳反射窗口,采用单道小步长顺移前进观测系统。根据反射波原理,单道观测系统有相应波路图,如图1,且它的时距曲线方程为[2]。

其中:t震波从震源O发射后经反射点A反射到检波点S所行走的时间,v震波的传播速度,OA激发波行走路程,AS反射波行走路程,x震源与接收点的距离,h介质(煤层或岩层)厚度。

这样等步长前移连续追踪可得到地下各个反射界面的时域波形图。

图1 单道观测系统波路图

1.2 数据采集系统布设

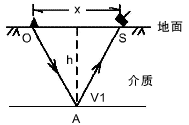

本次测试结合井下实际工作条件,在实测过程中采用单道共偏移连续追踪方式采集数据,该方法在单边排列调查的基础上,选择出信号最佳窗口。在一采区皮带上山与回风上山巷道中采用6 m~8 m偏移距(检波点与锤击点距离),步长2 m~3 m(即道间距)顺移前进式观测方式,如图2。

图2 6m-8m偏移距反射共偏移法示意图

1.3 仪器设备

本次共偏移法探测采用KDZ1l14-3型便携式矿井地质探测仪进行数据采集。仪器体积小,重量轻,为便携式,井可多台相互串联,构成多道工作。传感器声波检层法中采用陕西渭南煤矿仪器设备厂生产的TZBS型高频系列检波器,其频率响应为14Hz~2000Hz。震源采用落重法即用10kg重锤进行锤击激震方式。

使用的仪器设备有:KDZ1114-3型便携式矿井地质探测仪1台,100Hz传感器2只,数据传送及启动电缆100m,10kg重锤。

1.4 数据采集

利用反射共偏移法在巷道内进行测试,即把传感器按照设定间距插入巷道底板或由人手工按在岩层表面,安装时要求传感器与介质耦合好,设置好参数,进行锤击激发采样。其具体仪器工作参数如下:

通道数:4道;

采样间隔:50us~100 us;

采样频带:200 Hz~1000 Hz带通;

固定增益:54 dB~90 dB;

采样长度:512点~1024点;

采样延迟:0 ms。

1.5 完成工作量

本次井下实测于l1月21日开始,1天完成项目内容。一采区皮带上山:测线长度144 m,物理点数73,采样点数1024/道,数据量74752;一采区回风上山:测线长度104 m,物理点数52,采样点数1024/道,数据量53248。

2 资料处理与分析

2.1 处理方法

反射共偏移法通过实测中多次垂直叠加消除干扰波采集原始信号,再进行室内回放进一步细化处理。对单道观测系统来说,具体处理流程为:信号输入→格式转换→预处理→数字滤波→修饰处理→时间剖面。

其中预处理包括道集重排、振幅平衡、静校正、二次采样等,修饰处理包括空间混波、三瞬处理、平滑处理等。

2.2 处理软件

本次反射共偏移法资料处理是在便携式矿井地质探测仪机内软件程序解析的基础上,结合大型工具软件KC2000进行,该软件集数据录入、预处理及各功能模块与一体,使用方便快捷,解析精度高。KC2000中反射波法处理模块可对共偏移法采集的数据进行相应各项处理。

2.3 结果与分析[3-5]

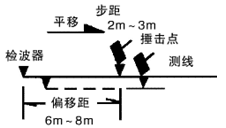

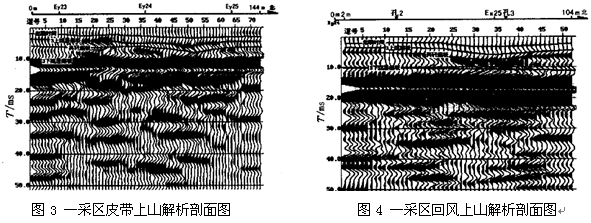

根据上述处理步骤,对反射波勘探所采集信号资料进行了相应处理,得出探测区时域波形剖面图(见图3、图4)。

从图3中可以看出,仪器接收到第1反射波组的信号频率较高,分辨率相对较高,波速较小(本次测试煤层中的波速数值约为1300 m/s,来源是先由仪器计算得到某个已知厚度的点,并将其用于本次测试全过程中,因为测区范围小,波速按没有变化考虑)。第2波组信号的频率较低,分辨率相对较低,波速较大(本次测试岩层中的波速数值约为2600 m/s,来源同前述煤层的来源)。第3与第4波组信号频率又升高,与第1波组信号频率接近,波速又较小(本次测试煤层中的波速数值约为1300 m/s),第5及以后的波组信号基本一致,没有明显变化,频率较低。这4个频率范围波组的显现说明有4个波速区,判定有3个反射界面,从图中可以看出反射比较强烈。波速较低说明是煤层,波速较高说明是岩层。最终确定,第1波组对应着3上煤层;第2波组对应着3上煤层与3下煤层间的夹矸层;第3与第4波组对应着3下煤层;第5及以后的波组对应着3下煤层底板。

从图4中可以看出,仪器接收到的波组信息与图3中的信息相似,性质相同,只是波组所处的时间段不同,时间长短不同,也即所反应的煤岩层厚度不同,在这里不再加以详细说明。

图中各个相位波组特征清楚,界面明晰,为煤岩层波组对比解析提供了依据。在2幅解析剖面图中可看到3上煤层底板线、夹矸底板线和3下煤层底板线。结合已有井下探煤钻孔资料,依据介质波组抗差异性特征,对3上煤层底板、夹矸底板及3下煤层底板进行波组分析与对比,最终获得2条上山测试区域煤岩层厚度(见表1、表2)。

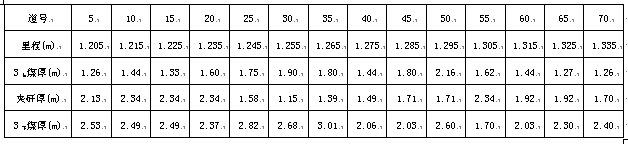

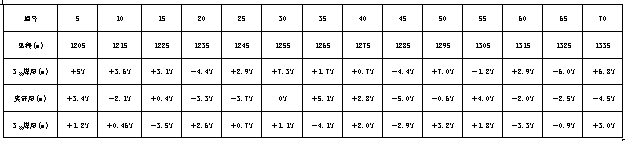

表1 一采区皮带上山煤层厚度物探成果表

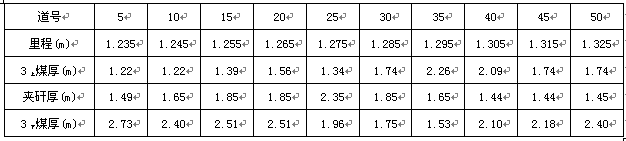

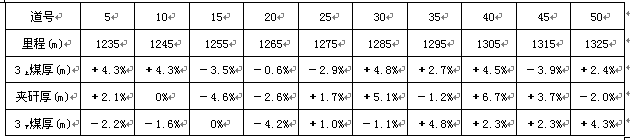

表2 一采区回风上山煤层厚度物探成果表

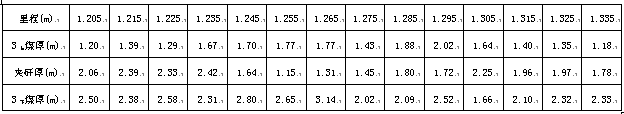

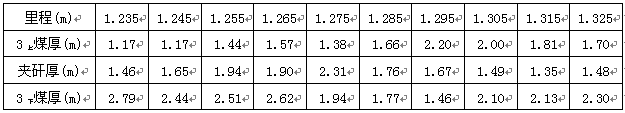

为了验证测试的准确性和有效性,分别在对应测试点的位置进行钻探,获得了每个测试点的钻探成果资料(见表3、表4)。将2种方法所获得的成果进行比对,获得了测试成果与钻探成果的相对误差数据(见表5、表6)。从相对误差数据中可以得到,有正误差和负误差,正相对误差最大范围是7.3% ,负相对误差最大范围是-4.6% ,相对误差较小,不超过10%。

表3 一采区皮带上山煤层厚度钻探成果表

表4 一采区回风上山煤层厚度钻探成果表

表5 一采区皮带上山煤层厚度物探成果与钻探成果相对误差表

表6 一采区回风上山煤层厚度钻探成果表

绝对误差可从表1与表3以及表2与表4中的厚度值相减得到,正绝对误差最大值是0.13 m,负绝对误差最大值恰巧也是0.13 m,绝对误差都不超过0.15 m。两种误差均很小,尤其是在巷道底板处进行测试,有底板虚碴及底板受放炮震动而松动等因素的干扰,这说明此种方法有效而且准确。

3 结论

通过对上述分项结果进行综合分析,可得出以下几点结论:

一采区皮带上山及回风上山波组特征相对清晰,3上煤层剩余厚度相对较平稳,其中夹矸部分自南向北呈逐渐变薄趋势,在一采区皮带上山测线中Ey23处往后进一步呈变薄状态,而在一采区回风上山测线中EN25测点处往后呈变薄状态。

从本次探测来看,使用KDZ1114-3型便携式智能矿井探测仪,操作方便快捷,信息处理速度快,结果准确,可推广使用[3],并能节省钻探费用。

测试过程中在消除干扰方面,要根据实际情况,采用多次锤击,重复检波的方法和共反射点多次叠加的方法单独采用或结合采用,以提高信息的准确性。

参考文献:

[1]教材编写组.矿井地质与水文地质[M].北京:煤炭工业出版社1979.

[2]王锡仁.煤田物探[M].辽宁:阜新矿业学院出版1985.

[3]杨双安,张胤彬,许鸿雁,等.矿井煤田三维地震勘探技术的应用及发展前景。物探与化探2004.

[4]柳建新,胡厚继,刘春明,等.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用。地质与勘探2006.

[5]潘彤,周录维,刘孝忠,等.物探方法在青海都兰地区督冷沟异常查证中的应用。地质与勘探2004.

|