中国矿业大学(徐州) 韩建光 田颖 张宁

摘 要:矿井水害是煤矿生产中经常遇到的地质灾害和制约煤矿安全生产的主要因素之一。本文简述了煤矿水害发生的地质条件,分别介绍了在煤矿水害预测中应用比较广泛的矿井直流电法、无线电波透视法、矿井瞬变电磁法,并阐述了矿井物探技术在井下应用所达到的效果。

关键词:煤矿水害;矿井直流电法;无线电波透视法;矿井瞬变电磁法;

矿井水害是煤矿生产中经常遇到的地质灾害和制约煤矿安全生产的主要因素之一。矿井突水是一种复杂的地质及采动影响现象,是煤层下伏承压水或相邻采空区的老窑水冲破底板隔水层、防水煤柱的阻隔,以突发、缓发或滞发的形式进入工作面,造成矿井涌水量增加或淹井的自然灾害。影响矿井突水的主要因素为地质构造、矿山压力、水压力、底板隔水层的厚度等。在煤矿开采时,灰岩水往往借助于裂隙带或岩溶陷落柱等导水通道,突破煤层底板涌入矿井。突水一旦发生,不但给矿井带来难以挽回的损失,且遗留下诸多难以消除的安全隐患。矿井直流电法、无线电磁波透视法、矿井瞬变电磁法在煤矿水害预测中应用较成熟,取得了较好的探测效果。

1 矿井直流电法

1.1 矿井直流电法原理

矿井直流电法又称为矿井电阻率法,以煤、岩层的导电性差异为基础,观测稳定电流场的分布规律,从而确定岩、矿体物性的分布规律或地质构造的特征。矿井直流电法在全空间条件下建场,使用全空间电场理论,处理和解释有关矿井水文地质问题。其测点位于地下巷道或采场内,为针对性地解决各类地质问题,通常采用不同测量装置,一般有对称四极测深装置、三极测深装置和三点三极超前探装置。一般,电极的移动方式决定于矿井电阻率法的工作原理,电极的排列方式决定于矿井电阻率法的分辨能力和电性响应特征,而勘探目标体相对测点的空间位置决定了矿井电阻率法的布极位置。

1.2 矿井直流电法地球物理基础

不同岩性的地层导电性有所不同,一般从泥岩、细砂岩、粉砂岩到中粗砂岩其电阻率值是逐渐增高的,灰岩本身电阻率值也较高;煤系地层有层状分布特点,在横向上其导电性相对均一,纵向上电性变化特点具有一致性,这些特点在同一地区或勘探区基本不变,规律性和可比性强。当有导水断层或裂隙切割煤系地层时,由于含水体一般具有良好导电性,它与围岩会产生明显的电性差异。直流电法观测人工稳流电场中岩层或地质体的电场分布特性,可获得表征其导电性强弱的视电阻率,在高阻背景下寻找低阻反应,对其进行定性和定量分析与解释,从而揭示含水异常体特征。

1.3 矿井直流电法特点

(1)测点位置靠近勘探对象,许多在地表无法探测的较小规模地电异常体,在井下可获得较强的异常响应;

(2)井下勘探属于全空间范畴,体积效应更加明显,且探测有效范围较小,对远离巷道的工作面中间部分无能为力;

(3)该方法实测工作量大,效率较低,有时对煤矿的正常生产有一定的影响;

(4)施工过程易受巷道空间其它物体影响,电极应尽量远离金属等干扰体。

2 无线电波透视法

2.1 无线电波透视法原理

无线电波透视法,又称坑透法,其物理基础是电磁波在介质中的传播理论。当频率一定时,电磁波在不同介质中具有不同的传播、衰变特征。各种电性不同的岩、矿石,对电磁波能量吸收不同,介质电阻率对传播的影响最明显,岩石电阻率越低或低阻成分含量越高,岩层对电磁波的吸收作用越强,电磁波衰变越快。另外,由于介质中构造界面的存在,电磁波被反射、折射或屏蔽,使电磁能量损耗。因此,在采煤工作面内适当的位置分别发射和观测电磁信号,并通过分析其能量衰变规律,即可推断采面中地质体或构造的赋存状态。

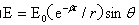

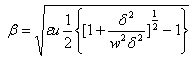

煤层中传播的电磁波在介质中任意点的场强表达式可表示为 ,E为介质中某点的实测场强,E0为决定发射功率和周围介质的初始辐射场强,r为发射机与接收机之间的直线距离,β为决定于工作频率、介质电阻率、介电常数等参数的介质吸收系数,θ为发射天线轴与观测点方向间的夹角。显然,E值随r和β而变化,其中射线路径上β值的变化,是使E值发生异常变化的关键因素: ,E为介质中某点的实测场强,E0为决定发射功率和周围介质的初始辐射场强,r为发射机与接收机之间的直线距离,β为决定于工作频率、介质电阻率、介电常数等参数的介质吸收系数,θ为发射天线轴与观测点方向间的夹角。显然,E值随r和β而变化,其中射线路径上β值的变化,是使E值发生异常变化的关键因素: 。由上式可知,在一定频率(ω=2πf)时,β值是煤或岩石的介电常数ε、导磁率μ、电导率δ的函数。由于煤层与顶底板岩石介电常数有较大差异,而导磁率变化很小,所以在电磁波射线路径上出现煤层与岩层的交替时,就发生β与E值的明显变化。又由于煤层相对于顶底板岩层是一种波导介质,当它厚度发生变化时,其波阻抗就发生变化,也造成β与E值的变化。 。由上式可知,在一定频率(ω=2πf)时,β值是煤或岩石的介电常数ε、导磁率μ、电导率δ的函数。由于煤层与顶底板岩石介电常数有较大差异,而导磁率变化很小,所以在电磁波射线路径上出现煤层与岩层的交替时,就发生β与E值的明显变化。又由于煤层相对于顶底板岩层是一种波导介质,当它厚度发生变化时,其波阻抗就发生变化,也造成β与E值的变化。

2.2 无线电波透视法地球物理基础

电磁波在煤层中传播时,若存在陷落柱或其他地质异常构造,由于其电性参数不同,它们对电磁波能量吸收有一定的差异。另外,伴随着断裂构造所出现的界面,电磁波将在界面上产生反射和折射作用,也会造成电磁波能量的损耗。因此在矿井地质条件下,如果发射源发射的电磁波在穿过煤层途中遇到断层、陷落柱、含水裂隙、煤层变薄区或其他构造时,波能量被吸收或完全屏蔽,则在接收巷道收到微弱信号或收不到透射信号,形成透视异常区,即为所要探测异常体的位置和范围。

2.3 无线电波透视法特点

(1)电磁波穿透煤层时,煤层中的不同地质构造对电磁波能量的吸收是有差异的,可根据对电磁波吸收性划分地质异常体;

(2)探测精度以探测陷落柱、煤层冲刷变薄为最高,断层次之;

(3)透视仪性能、抗干扰性和资料处理的高准确性有待提高。

3 矿井瞬变电磁法

3.1 矿井瞬变电磁法原理

瞬变电磁法,简称TEM,利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。瞬变电磁法的基本原理就是电磁感应定律,于地面或空中设置通以一定电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次电磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流,断电后,感应电流由于损耗而随时问衰减。衰减过程一般分为早、中和晚期。早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快,趋肤深度小;而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。通过测量断电后各个时间段的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。

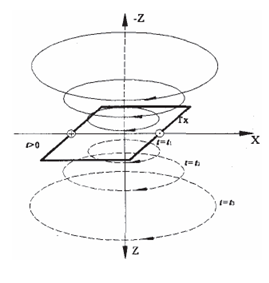

图1 全空间电磁场示意图

矿井瞬变电磁法基本原理与地面瞬变电磁法一样,采用的仪器和测量数据的各种装置形式及时间窗口也相同。由于矿井瞬变电磁法勘探受环境的限制,测量线圈大小有限,其勘探深度一般在120m左右。地面瞬变电磁法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自地表以下半空间地层;而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种瞬变响应是来自回线平面上下(或两侧)地层,这对确定异常体的位置带来困难(如图1)。实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。

3.2 井下瞬变电磁的工作方法

矿井瞬变电磁法一般采用边长2~3m的小回线装置形式,通过增加线圈匝数的方法来加大发射磁矩与有效接收面积,进而增大信噪比,以满足探测深度要求。线圈的法线方向可视为探测方向,由于采用了小回线装置形式,其探测更具方向性。在井下施工过程中,根据探测任务要求,可以通过调整线圈与巷道底板之间的角度改变线圈法线的指向,来获取巷道掘进头前方不同水平层位上的地电信息,而后对采集数据进行处理,进行视电阻率转换、时深转换,绘制视电阻率等值线剖面图,最后结合已有地质资料对异常做出解释。当线圈以仰视角度架设时(图2-a),探测方向指向顶板,即顶板探测,可以超前探测顶板一定深度范围内含水异常体分布规律;当线圈直立于巷道时(图2-b),即顺层探测,可以超前探测掘进头正前方含水体的发育位置;当线圈以俯视角度架设时(图2-c),探测方向指向底板,即底板探测,可以超前探测底板一定深度范围内含水异常体的分布规律。

图2 探测方向示意图

3.3 矿井瞬变电磁法地球物理基础

由于煤系地层的沉积序列比较清晰,在原生地层状态下,其导电性特征在纵向上有固定的变化规律,而在横向上相对比较均一。当煤层顶底板岩层内断层、裂隙和陷落柱等地质构造发育时,无论其含水与否,都将打破地层电性在纵向和横向上的变化规律。如果构造不含水,则其导电性较差,局部电阻率值增高;如果构造含水,由于其导电性好,相当于存在局部低电阻率值地质异常体。这种变化规律的存在,为矿井瞬变电磁法探测提供了良好的地质条件。

3.4 矿井瞬变电磁法特点

(1)井下瞬变电磁法采用边长为2m的多匝小线圈,数据采集工作量小,工作效率高,成本低;

(2)由于采用小线圈测量,点距更密(一般为2~10m),降低体积效应的影响,提高勘探分辨率,特别是横向分辨率;测量装置靠近目标体,异常体感应信号较强,具有较高的探测灵敏度;

(3)通过多次脉冲激发,场的重复测量叠加和空间域多次覆盖技术应用,提高信噪比;

(4)井下施工时,测量数据容易受到金属物的干扰,需要在资料处理解释中进行校正或剔除。

4 结语

矿井物探技术具有探测能力强、效果高、成本低等优点,越来越多地被用于煤矿水害的探测。针对施工过程中的实际情况,应采用有效的综合物探的探测方法,选用多种有效物探技术,彼此互相补充,以便减少或避免因单一物探方法的多解性造成的解释误差。此外,在探测中需要结合地质、水文、钻探等方面资料进行综合分析,才能取得更好的探测效果,以适应煤矿安全生产的需要。

参考文献

[1]刘志新,刘树才,于景邨.综合矿井物探技术在探测陷落柱中的应用[P].物探与化探,2008.

[2]刘志新,岳建华,刘仰光.矿井物探技术在突水预测中的应用[P].工程地球物理学报,2007

[3]姜志海,岳建华,刘志新,矿井瞬变电磁法在老窑水超前探测中的应用[P].工程地球物理学报,2007.

[4]刘衍高.矿井瞬变电磁法探测底板导(含)水构造[T].煤矿开采,2008.

[5]雷贵生.韩德品.矿井电法探测工作面底板潜在突水构造的应用[P].煤炭科学技术,2007.

6]岳建华.矿井直流电法及在煤层底板探测中的应用[P].中国矿业大学学报,1997.

[7]徐宏武.矿井无线电波透视技术在煤矿地质中的应用.矿井地质,1997.

|