褶皱的概念

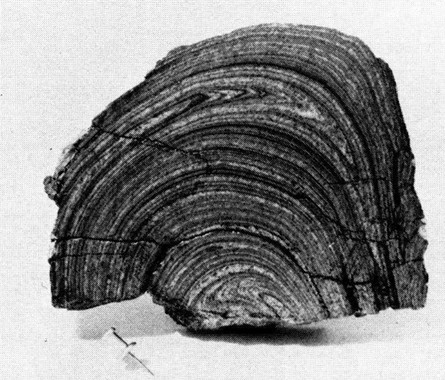

褶皱是地壳中最基本的构造型式, 是地壳中最引人注目的地质构造。褶皱是由岩石中原来近于平直的各种面(例如层理面)受力发生弯曲而表现出来的变形,如图一所示。形成褶皱的变形面绝大多数是沉积岩的岩层面,变质岩中的劈理、片理、片麻理以及岩浆岩中的原生流面也可变形褶皱弯曲。但褶皱构造还是在沉积岩层中最为发育, 它形象地反映了岩石曾经发生过塑性变形。褶皱的形状千姿百态, 复杂多样。褶皱的规模差别极大, 小到岩石手标本或显微镜下才能观察到的微型褶皱, 大到只有在卫星照片上才能完整地观察到的区域性大型褶皱。

图一 褶皱

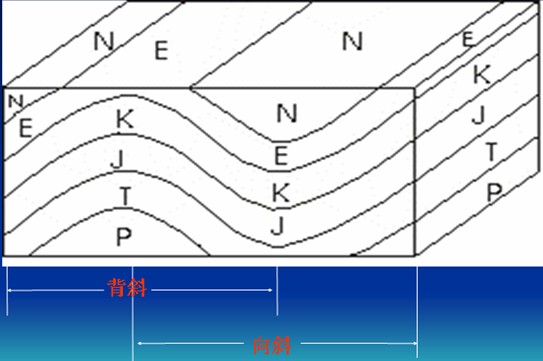

根据褶皱形态和组成褶皱的地层,可以将褶皱分为两种基本类型:背斜和向斜,如图二所示。背斜是指岩层变形向上弯曲, 其核心部位的岩层时代较老, 两侧岩层的时代依次变新。向斜是指岩层变形向下弯曲, 其核心部位的岩层时代较新, 两侧岩层时代依次变老。

图二 背斜向斜

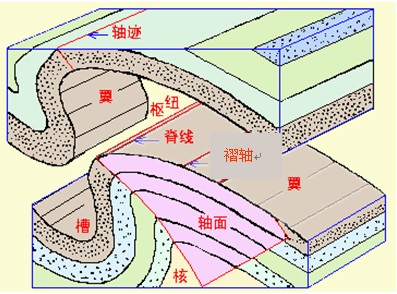

为了正确地描述和研究褶皱,首先要了解褶皱的各个基本组成部分(也就是褶皱的要素)以及各组成要素之间的相互关系。褶皱的主要要素有:①核部:指褶皱中心部位的岩层,简称核;②翼部:指褶皱核部两侧的地层,简称翼;③枢纽:在褶皱的横剖面上,同一褶皱岩层的各最大弯曲点的连线叫枢纽;④轴面:一个褶皱内各相邻褶皱面上的枢纽连成的面,它是大致平分褶皱两翼的对称面;⑤轴迹:褶皱轴面与地面的交线;⑥转折端:褶皱一翼向另一翼过渡的的部分;⑦脊、脊线、脊面;⑧槽、槽线、槽面;⑨脊迹和槽迹。如图三所示。

图三 褶皱的要素

褶皱的形态描述

(1)根据褶皱的轴面产状和两翼岩层产状,褶皱可以描述为:① 直立褶皱: 褶皱轴面直立或近于直立, 两翼岩层产状倾向相反, 倾角相等或近于相等;②斜歪褶皱:褶皱轴面倾斜,两翼岩层倾向相反, 但倾角不等,一翼稍陡,另一翼稍缓;③倒转褶皱:褶皱轴面倾斜,两翼岩层向同一方向倾斜,一翼岩层正常,另一翼岩层倒转;④平卧褶皱:褶皱轴面水平或近于水平,一翼岩层正常,另一翼岩层倒转;⑤ 翻卷褶皱:轴面弯曲的平卧褶皱。褶皱形态如图四所示。

(2)根据褶皱面(或转折端)的弯曲形态可将褶皱描述为:①圆弧褶皱:褶皱面呈圆弧形弯曲;②尖棱褶皱:两翼褶皱面平直相交,转折端呈尖角状,且两翼等长;两翼不等长的尖棱褶皱叫膝褶褶皱;③ 箱状褶皱:褶皱两翼陡,转折端平直,呈箱状,常具一对共轭轴面;④扇状褶皱:两翼岩层均倒转,褶皱面呈扇状弯曲;⑤挠曲:缓倾斜岩层中一段突然变陡,呈台阶状弯曲。褶皱形态如图五、图六所示。

图四 直立褶皱 斜歪褶皱 倒转褶皱 平卧褶皱

图五 圆弧褶皱 尖棱褶皱

图六 箱状褶皱 扇状褶皱

(3)根据翼间角(构成褶皱两翼的同一褶皱面的拐点的切线的夹角称为翼间角)的大小可将褶皱描述为:①平缓褶皱:翼间角>120°;②开阔褶皱:翼间角70°~120°;③闭合褶皱:翼间角30°~70°;④紧闭褶皱:翼间角5°~30°;⑤等斜褶皱:翼间角近于0°两翼岩层产状近于平行。如图七所示。

图七 根据翼间角描述的褶皱

(4)根据褶皱的对称性,可以将褶皱描述为:①对称褶皱:褶皱轴面与褶皱包络面垂直,而且两翼的长度和厚度也基本相等;②不对称褶皱:褶皱的轴面与该褶皱的包络面斜交,而且两翼的长度和厚度不相等。褶皱形态如图八所示。

图八 对称褶皱与不对称褶皱

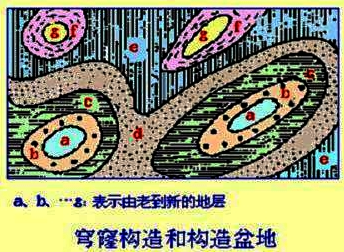

(5)根据褶皱的平面轮廓,即根据褶皱的某一岩层面在平面上出露的纵向长度和横向长度之比,将褶皱描述为:①线状褶皱:褶皱的纵向和横向长度之比大于10:1,这是一种狭长形的褶皱,褶皱形态如图九所示;② 短轴褶皱:褶皱的纵向和横向长度之比在3:1-10:1之间;③穹隆构造:背斜构造的纵向和横向长度之比小于3:1;④构造盆地: 向斜构造的纵向和横向长度之比小于3:1,褶皱面从四周向中心倾斜。褶皱形态如图十所示。

图九 线状褶皱

图十 穹窿构造和构造盆地

|