关键词:超前探测;震波超前探测法(MSP);地质异常体;地质预报

1、引言

煤矿井下掘进过程中,断层、陷落柱等地质构造是诱发瓦斯突出、突水、冒顶等灾害的主要原因。震波超前探测法(MSP)通过超前探测地质异常,可在掘进过程中提前识别地质风险。地震波反射法作为井下物探的核心方法,其擅长长距离、高分辨率构造探测,能够有效探测出掘进迎头前方断层构造及其他异常界面,为矿井的安全生产提供指导。

2、技术原理与方法

地震反射波法采用矿井震波探测技术方法进行探测,矿井震波超前探测(Mine Seismic Prediction),简称MSP,是应用地震波在传播过程中遇到不均匀地质体(存在波阻抗差异)时会发生反射的原理,结合巷道的特点,设计研制的沿巷道后方布置震源和传感器来探测巷道前方地质条件和水文地质条件的观测系统。震波是由特定位置进行小型振动产生的,振动点一般是沿巷道左(右)帮平行巷道成直线排列,这样由人工制造一系列有规则排列的轻微震源,形成地震断面。这些震源发出的地震波在遇到地层层面、节理面、特别是断裂破碎界面和溶洞、暗河、岩溶陷落柱、淤泥带等不良界面时,将产生反射波。

煤系地层的层状分布尤其当地层中存在不良地质体时,介质间的弹性差异是固有的,这为反射波和产生和传播提供了良好的物理前提。由于全空间效应、煤系地层极度不均一性及施工空间的限制,地下空间中弹性波场具有一定的复杂性。因此,巷道工程中弹性波场表现出全空间、多波叠加的复杂特征。在此基础上所形成的震波超前探测技术为一种全空间,多波多分量联合勘探技术。

数据处理时采用叠前偏移方法,可以获得反映隧道工作面前方的P波、S波的时间剖面、深度偏移剖面、提取的反射层、岩石物理力学参数等成果,以及反射层在探测范围内的二维空间分布。并通过与巷道工作面的距离来确定反射层所对应的地质界面的空间位置,并根据反射波的组合特征及其动力学特征、岩石物理力学参数等资料来解释地质体的性质(地层界面、软弱、破碎带、断层、节理裂隙、围岩类别等)。其中不同位置的检波器数据可进行偏移剖面的有效叠加,增加探测成果的可靠性。

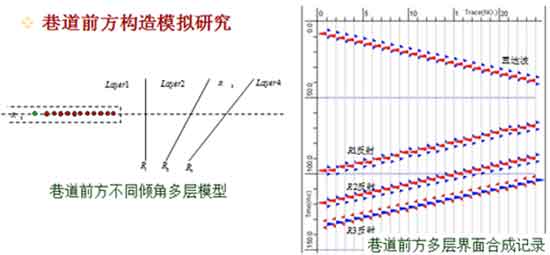

图2-1 巷道前方反射模型

(1)受巷道有限观测系统限制,测线巷道前方界面的反射波场中只能反映出局部反射波同相轴;该局部同相轴和界面倾角大小相联系,当前方界面为高倾角时,时距曲线段表现出负视速度特征;测线上前后置接收点时距曲线特征相似,均表现出负速度特征。

(2)在巷道中布置测线时,受全空间影响,在巷道已揭露的后方存在的界面同样会产生反射波。从巷道后方界面的时距曲线可以看出仍为双曲线,同样受测线长度所限,接收到有效反射波仅为整个时距曲线的一部分,但两者均表现为正视速度特征。

(3)巷道侧帮界面同样为双曲线规律,其中后置传感器曲线在巷道空间中的有效反射波同相轴表现为正视速度而前置传感器曲线有效反射波牲却表现出负视速度特点。

综上,巷道前方界面反射波与周边其它界面具有明显视速度差异,这为有效识别和提取目的相位提供有利条。

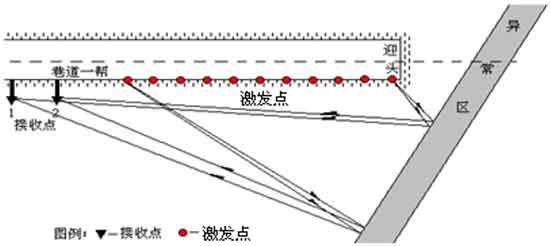

MSP是通过巷道一帮布置两个或多个不同距离的接收器,目的是接收前方不同产状的地质界面的反射波。图2-2为两个后置检波器的工作原理示意图。接收器由极灵敏的三分量地震加速度检波器(X、Y、Z分量)组成,频宽10-7000 ,包含了所需的动态范围。且三分量加速度检波器按顺序排列,能确保在三维空间方向范围的全波场记录,所以能分辨不同波的类型,如P波和S波。接收器连同固定装置一起放入直径为45mm深度2m的钻孔中。震源可采用炮震与锤击两种方式。

图2-2 MSP系统同侧后置检波器工作原理图

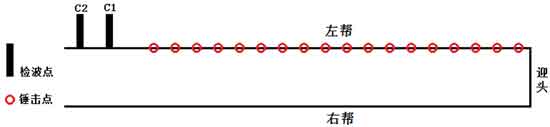

图2-3震波超前探测(MSP)施工示意图

案例1:某矿断层揭露实例

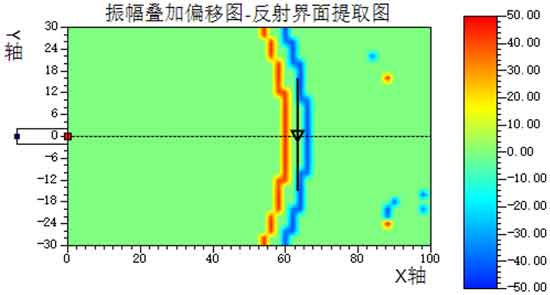

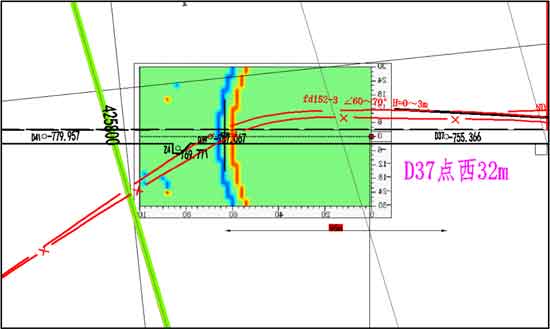

本次采用锤击方式,激发点位于巷道迎头左帮,有效解释距离为迎头正前方100m范围,具体探测成果见下图3-1。

从振幅叠加偏移成像结果图可以看出,迎头前方发现一组明显的反射界面,位于迎头前方58-65m范围内,该反射界面较为明显,该处可能为煤(岩)层岩性变化、岩性破碎或断层构造位置。

图3-1 巷道迎头震波MSP超前探测成果图

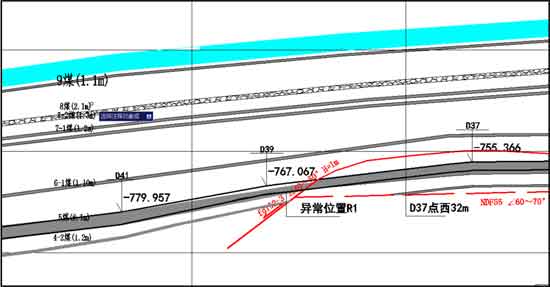

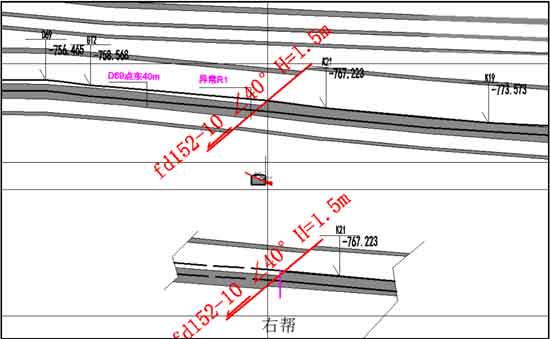

图3-2 震波MSP超前探测成果验证图

图3-3 巷道实揭地质剖面图

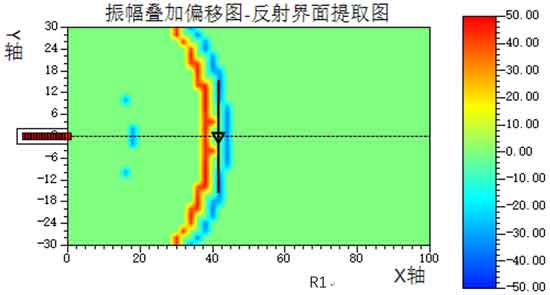

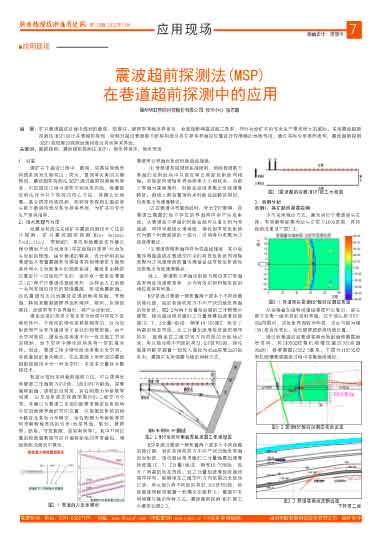

本次采用锤击方式,激发点位于巷道迎头左帮,有效解释距离为迎头正前方100m范围,具体探测成果见下图3-4。

从振幅叠加偏移成像结果图可以看出,迎头前方发现一组明显的反射界面,位于迎头前方35-45m范围内,该反射界面较为明显,该处可能为煤(岩)层岩性变化、岩性破碎或断层构造位置。

图3-4 巷道迎头震波MSP超前探测成果图

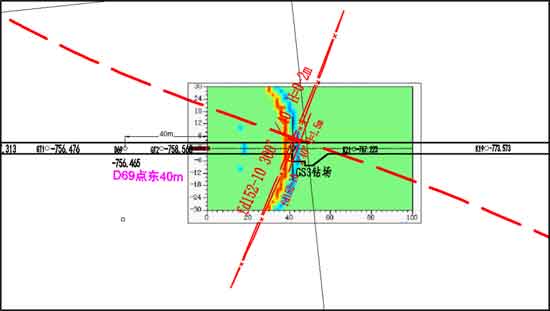

图3-5 震波MSP超前探测成果验证图

图3-6 巷道实揭地质剖面图

4、结论通过探测结果与巷道实际揭露情况对比分析,震波超前探测法(MSP)对控制迎头前方含煤地层地质构造及其他异常界面的探测具有可行性,对掘进巷道的安全掘进具有一定的指导意义。

下一篇

下一篇