1.矿井地质透明化探测装备技术

1.1 井下地球物理勘探技术

矿井物探方法主要分为弹性波(震波)和电磁法探测两大类。由于井下特殊环境和有限作业空间,地面勘探成套技术手段无法简单复制应用于井下环境,井下探测需解决系列难题且独具特色。弹性波法利用主动源或被动源震波,对被探测介质的厚度(距离)和速度进行探测,采用自激自收解析法、瑞雷波解析法、折射解析法及反射解析法进行数据采集和解析。其中反射波地震勘探,中国矿业大学(北京)针对矿井作业空间局限,地震数据采集困难,开展了矿井地震观测系统研究,阐释了地层条件下煤层顶、底板声波速度与反射特征,利用多信息解决矿井地质条件精细探测问题;中国矿业大学提出基于地震波偏振特性的矿井多波多分量地震方法与一种矿井全空间三分量地震波时频域极化分析方法,解决了多波多分量地震波混叠与无方向性成像等问题。槽波地震勘探同样广泛应用于煤层中的采空区、断层等地质构造探测,微震勘探技术根据微震事件波形、频度、空间位置、能量等分析岩体运动规律和采动影响,对于矿井中裂隙发育、冲击地压等可能产生的水害或动力灾害等进行监测分析。

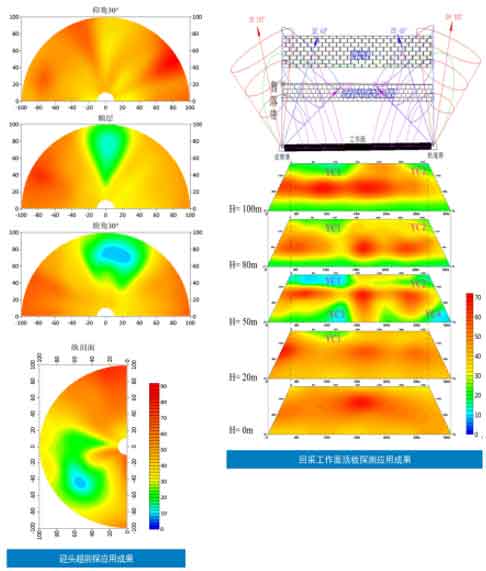

矿井电法是探测井下小断层、地下涌水点、岩溶分布和顶底板稳定性等地质问题的有效手段之一,井下施工条件受巷道全空间、长度的影响较大。矿井瞬变电磁法同样对于井下地质构造异常、地下含水层分布等探测具有较好的探测效果,具有施工空间小、方向性强、速度快、基本不耽误掘进施工等优点。相比于地面电磁法勘探技术,矿井电法或瞬变电磁法主要面临全空间电场/电磁场影响,且施工作业空间局限。此外,安徽理工大学开发完成了第1套本安型矿井瞬变电磁仪器系统YCS40A矿井瞬变电磁仪,提出了基于不同角度测点烟圈效应特征以及视电阻率扩散叠加处理方法,突出掘进前方地电异常体响应。福州华虹智能科技股份有限公司开发的矿用瞬变电磁仪截至目前已更新到YCS3000(图1)。无线电波透视法是利用电磁波穿过煤层途中遇到断层、陷落柱或其他构造时,波能量被吸收或完全被屏蔽,则在接收巷道收到微弱信号或收不到透射信号,形成所谓的透视异常。地质雷达通过雷达发射天线发射高频宽频带电磁波,接收天线接收来自目标体不同介质间界面的反射波,电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电磁性质及几何形态而变化。地质雷达具有探测分辨率高、探测速度快、实时性强、体积小、操作方便简单等特点,不足之处在于,相比其他物探方法,探测深度较浅,主要面向浅部目标精细探测,包括矿井小断层、陷落柱、破碎区等灾害源,同时可在多场景下搭载使用,满足随采随掘综合实时应用需求。

图1 矿用瞬变电磁仪YCS3000部分应用成果图

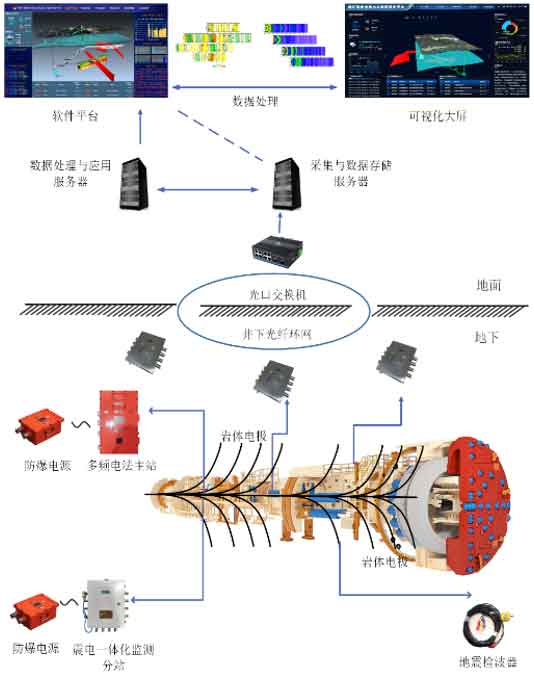

随掘探测技术是现有物探技术与掘进装备的有机融合,实现煤矿地质保障信息实时、智能探测的重要技术手段。随掘地震采用掘进机掘进时震动信号作为激发源,替代了常规地震勘探中的炸药震源,具有震源绿色、安全、成本低、可重复、探掘同步等优点,中煤科工集团西安研究院(集团)有限公司对随掘地震震源特征及探测性能进行了研究,提出基于掘进机随掘震源的巷道侧前方断层成像技术,安徽理工大学提出随掘震源信号的复合干涉处理算法,解决了掘进机震源信号脉冲化处理的难题。随掘电法将掘进机的截割头作为随掘场源,融合物探方法与掘进机主体,最早由德国GD公司研发一款搭载于TBM盾构机上的隧道电法超前探测设备,利用刀盘作为测量电极。2025年6月,由淮南矿业集团牵头,福州华虹智能科技股份有限公司、深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室和平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司共同完成的《矿井盾构掘进前方实时震电双探技术与装备开发》项目正式完成验收,该项目针对传统超前探测技术“动态响应滞后、多源干扰强、灾害预警精度低”的行业难题,通过理论创新、技术突破与装备研发的全链条攻关,突破了矿井盾构掘进过程中随掘随探的技术瓶颈,构建了具有自主知识产权的实时震电双探技术体系与装备(图2),为我国深部矿井安全高效掘进地质保障提供了重要技术支撑。

图2 实时震电双探技术系统与装备

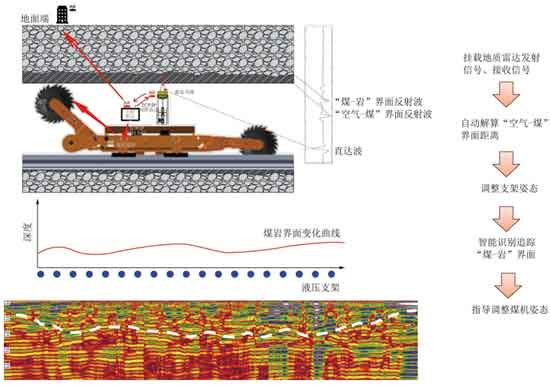

随采探测技术是在煤炭开采过程中对煤岩界面以及围岩赋存情况的探测,是实现透明矿山目标的必不可少的技术之一。煤矿随采地震探测技术是利用采煤机工作过程中引起的震动作为被动地震震源,实现采煤工作面地震隐患、地质构造等精细探测技术。中煤科工西安研究院(集团)有限公司基于KJ1384型地震监测系统搭建随采地震数据采集平台,提出了“随采地震信号的强单频和随机噪声压制方法”、“采煤机/掘进机震源自动定位技术”等技术,在唐家会煤矿中超前350m预报2处构造异常体。中国矿业大学(北京)提出了基于空气耦合雷达的矿井煤岩界面随采动态探测技术,系统阐释了基于空气耦合雷达天线煤岩界面随采动态探测系统的基本原理,天线与智能安装于采煤机上,天线可借助支架自适应调节技术随工作面起伏调整高度,精准识别“空气-煤”、“煤-岩”界面反射点,结合天线空间位置坐标,创建煤岩界面等高曲线,成功获取动态高精度的煤岩界面信息。

2.井下智能动态探测技术

2.1 矿井煤岩界面随采动态智能探测技术

矿井煤岩界面随采动态智能探测技术是利用采煤机载非接触探测雷达天线,实时获取顶板煤厚信息或下一刀煤岩界面位置信息,其技术核心在于非接触探测雷达天线的设计,天线能量反射损耗特征及其电磁辐射空间分布特性是关键,设计具有良好阻抗匹配的天线辐射面与屏蔽装置,提高天线辐射方向性、电磁能量聚焦性和发射效率,屏蔽外界电磁波信号干扰。在获取高信噪比煤岩界面雷达数据的基础上,结合界面智能识别与追踪算法获取空气-煤界面、煤-岩界面信息,建立干扰源判别机制,保障识别追踪算法在复杂矿井环境下的鲁棒性;天线智能支架以空气-煤界面信息作为控制信号实现其姿态自适应调控,保持天线悬空距离,并将煤-岩界面信息和位置信息发送给采煤机控制系统,实现三维地质模型的动态更新,并实现采煤机对煤层截割作业的自主运行(图3)。

图3 矿井煤岩界面随采动态智能探测技术

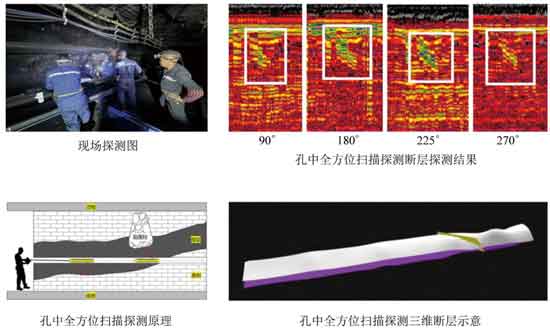

孔中全方位定向扫描探测技术采用孔中定向地质雷达天线和数据实时采集系统(图4),可实现矿井掘进工作面前方及开采工作面内部煤层走向,地质异常体等目标的高精度探测。定向地质雷达在钻孔内进行360°全方位数据采集和扫描成像,径向探测深度30m,最高探测精度0.2m。探测数据实时数据并将结果回传终端,为矿井地质灾害隐患透明化提供有效数据信息。

图4 矿井孔中全方位扫描探测技术

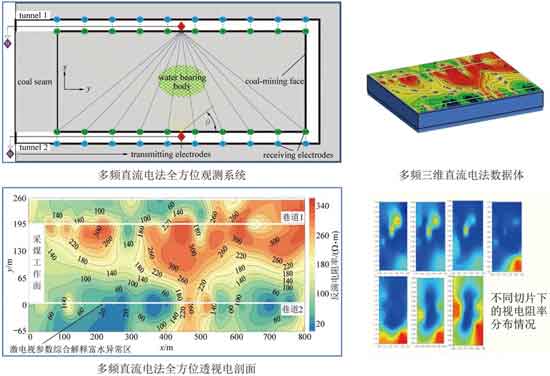

直流电阻率法在井下探测含水采空区、含水断层、岩溶陷落柱等突水隐患区具有显著的应用成效,但受巷道全空间环境条件影响,该方法在观测系统布置、数据采集、数据后处理的实时性等方面仍存在诸多不足。通过构建采掘工作面地质-地电模型,揭示全空间条件下突水隐患区的多频电场响应规律与煤岩介质条件下电磁波传播响应规律;提升多频电磁场空间灵敏度和自约束能力,构建工作面多频三维电法数据的全方位观测体系,克服传统工作面电法测量装置类型多、电参数单一、测深与透视数据因场源差异无法融合等技术缺陷,采用矿井工作面双巷多频电测深与透视数据的高精度全排列同步并行采集技术,实现采动影响区含水异常体三维精细刻画与实时解析,突水隐患区定位精度≤5m(图5)。

图5 矿井工作面多频三维电法探测技术

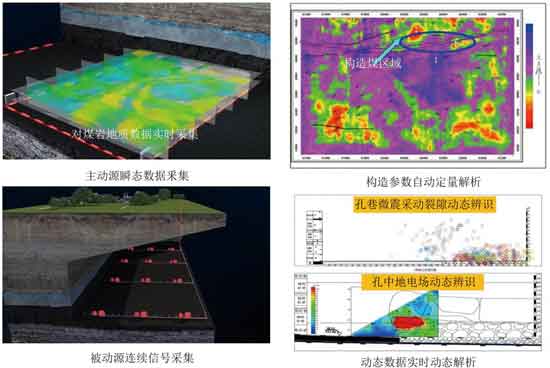

矿井多源地震智能探测采用多源多波数据采集系统,设计多通道、全隔离、互扰抑制的震电信号同步实时采集硬件方案,主动源瞬态数据釆集与被动源连续信号采集的方式实时获取采煤工作面地质信息,对煤矿地质灾害隐患多场多属性动态解析。矿井多源地震智能监测根据采煤机切割煤壁时激发的地震波作为震源获取地质信息,结合时空耦合震源地震干涉技术、多波多属性动态反演技术和构造参数自动定量解析技术,形成采煤工作面多源地震智能监测技术,对采煤工作面内部地质模型动态更新,实现矿井地质灾害要素动态智能识别与适时反馈(图6)。

图6 矿井多源地震智能探测与监测技术

(1)智能化与数字化技术深度融合。未来几年,煤矿地质探测领域将加速向智能化、数字化方向发展。人工智能与大数据技术的深度融合将成为行业变革的核心驱动力。基于"人工智能+"的地质勘查体系将解决精准化找矿基础理论与精细化地质勘查问题,AI技术将广泛应用于多维感知、实时互联、协同控制和智能预警等煤矿场景,实现煤矿生产过程的实时监控和智慧管理。

(2)深部与透明化探测技术突破。深部探测技术取得更大突破,使地下更深层的地质结构"透明化"。高精度重力仪、多频电磁法、无人机载激光雷达等新型装备的普及应用,将推动探测深度向万米级发展。量子传感器和量子重力仪等量子技术正以颠覆性姿态重塑地质勘探格局,为资源探测、灾害预警及环境监测提供前所未有的技术支撑。

(3)绿色与安全探测技术发展。绿色勘查理念深入人心,环保要求将促使企业采用更加环境友好的勘探技术和方法。矿井地质灾害隐患透明化探测技术将重点攻关四个方向:研发煤矿地面勘探和井下探测技术和装备;实现矿井地质灾害要素的透明化实时解析与适时反馈;研究地质灾害源定量精细表征和大数据智能识别技术;构建矿井地质灾害透明化立体全息地图及自动更新平台。

(4)技术融合与跨界创新。技术融合创新加速,北斗、5G、人工智能等新一代信息技术与地质探测技术的结合将更加深入。产学研结合将促进技术创新,跨界合作将推动产业升级。服务领域将不断拓展,从传统的资源勘探向环境监测、灾害预警、城市地质安全等多元化领域延伸。在政策支持和技术进步的双轮驱动下,煤矿地质探测行业有望实现更高质量的发展。

参考文献:

[1]许献磊,马正,陈令洲.煤矿地质灾害隐患透明化探测技术进展与思考[J].绿色矿山,2023,1(01):56-69.

[2]程建远,王保利,范涛,等.煤矿地质透明化典型应用场景及关键技术[J].煤炭科学技术,2022,50(07):1-12.DOI:10.13199/j.cnki.cst.2022-0540.

[3]袁亮,张平松.煤矿透明地质模型动态重构的关键技术与路径思考[J].煤炭学报,2023,48(01):1-14.DOI:10.13225/j.cnki.jccs.yg22.1012.

[4]许献磊,彭苏萍,马正,等.基于空气耦合雷达的矿井煤岩界面随采动态探测原理及关键技术[J].煤炭学报,2022,47(08):2961-2977.DOI:10.13225/j.cnki.jccs.WX22.8801.

下一篇

下一篇