我国煤矿生产以矿井下巷道作业为主,受煤层所处地质构造等因素影响,采掘过程中易发生顶板塌方、透水及瓦斯突出等地质灾害,严重威胁煤矿安全生产。因此,如何在煤层釆、掘工作的前期,实现顺煤层超前探测异常地质体,是预防灾害保障安全生产的根本问题。总结应用需求有两方面:一是地质导向,二是异常体探测。鉴于煤层与石油地层应用环境和设计要求的差异性,石油行业的随钻方位电磁波仪器不能在煤矿井下使用,针对煤矿井下防爆型随钻方位电磁波探测开展相应研究,通过将随钻探测数据智能识别后,驱动定向钻探系统智能调整轨迹钻进方向,实现钻探设备无人值守远程智能操作。我国煤矿生产以矿井下巷道作业为主,受煤层所处地质构造等因素影响,采掘过程中易发生顶板塌方、透水及瓦斯突出等地质灾害,严重威胁人员生命及煤矿安全生产。将随钻探测及智能化控制技术引入到煤矿井下生产环节中,实现在开采前或开釆过程中将煤层顶底板分布和水、瓦斯地质等灾害因素调查清楚,保障人员安全和高效生产,已成为当前首要思考和逐步解决的关键性技术问题和难题。解决煤岩界面探测识别问题,也是目前限制智能化钻探和采掘装备发展的核心难题。

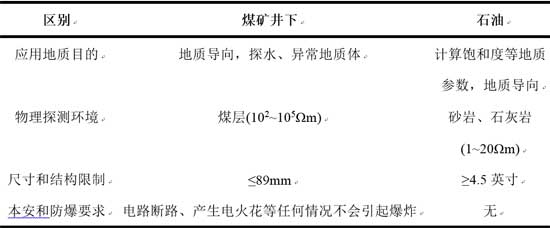

目前煤矿采前勘测,包括地面物探、钻探技术相结合,煤层的大致赋存及地质构造情况基本勘察查清。煤层属于脆性多裂缝、易塌地层,小构造(几米大小)分布情况、煤层薄厚变化和横向高低起伏及泥岩夹层情况难以预测,给顺煤层勘探开发带来很大的困难。因此,如何在煤层釆、掘工作的前期,实现顺煤层超前探测,是预防灾害保障安全生产的根本问题。目前煤层小构造异常探测无法通过地面物探技术解决,石油行业中的地面随钻测井价格高昂,应用解决地质问题也有诸多差异,而且不可以将石油行业随钻测井仪器直接应用到煤矿井下巷道,主要区别表现在以下几个方面:

(1)测量仪器应用的井眼尺寸和结构限制不同,与地面钻探相比,煤矿井下钻探工作条件差,难度大,空间狭小;

(2)所要解决的地质问题和应用地质条件不同,石油行业中随钻测量技术主要为实现地质导向,计算地层“孔渗饱”等地质参数,煤矿井下随钻测量技术主要为探测未知地质灾害及地质导向;

(3)轨迹所在目标层的物理探测环境不同,石油行业中目标层主要为砂岩、灰岩等沉积岩,煤炭行业中目标层主要为煤层,两者电阻率相差巨大;

(4)煤矿井下电气设备需满足本安和防爆特殊要求,石油行业没此要求。

表1 矿用随钻探测仪器与石油行业仪器的区别

二、随钻探测系统基本技术原理

2.1 随钻探测系统的组成

随钻测量技术作为一种实现井下信息与地面监测设备的实时信息交互的技术,能够实时监测井下地质参数、钻井参数、井眼参数等,是钻井信息化、智能化的重要技术支撑。目前,随钻探测技术已经普遍应用于各种地下地质情况的探测,特别是在石油领域应用更为广泛,煤矿随钻探测技术相对较少。

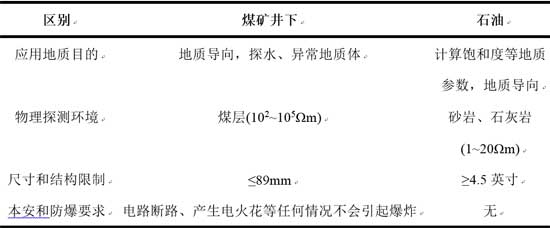

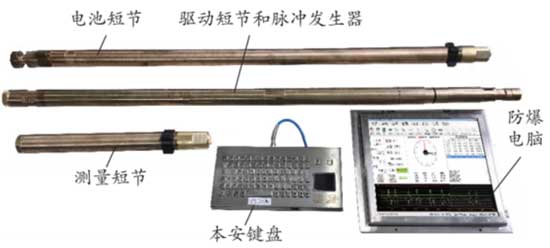

煤矿井下随钻测量系统主要用于钻孔轨迹参数测量,主要由采集、通信、显示等部分组成,如图1所示。采集部分由各种安装在钻头后方的钻杆或无磁钻杆内的传感器组成,用于测量孔内各类数据,主要包括钻孔轨迹参数(倾角、方位、工具面向角)、地质信息参数(方位伽马、电阻率、中子孔隙数据等)、工程参数(振动、钻压、转矩、转速、振动、温度等)等数据;通信部分主要是将孔底测量数据通过有线或无线的方式传输至孔口仪器;显示部分将对应的数据分析处理后,通过电脑显示出来。

图1 随钻探测系统组成

随钻测量按照信息传输方式可分为有线、无线两大类。有线传输主要是采用通缆钻杆,无线传输主要有泥浆脉冲、电磁波、声波、智能钻杆、光纤等技术。其中,泥浆脉冲式和电磁波技术较为成熟,主要应用于石油和天然气钻探领域,近年来开始在煤矿井下应用;声波通信传输速率高,但钻杆对声波的衰减比较大,无法实现远距离传输,目前还未见其在煤矿井下应用的相关报道;智能钻杆、光纤数据传输等技术目前尚处于理论研究阶段。

三、国内外随钻探测技术研究现状

目前,煤矿井下随钻测量技术主要有存储式测量、有线传输测量和泥浆脉冲无线随钻测量技术,电磁波随钻测量处于应用推广阶段。

3.1 存储式测量技术

存储式测量技术通过置于孔内的测量仪器采集钻孔轨迹参数、地质参数等数据,保存在专用的存储器中,在完孔后取出并通过计算机、平板电脑、手机等设备将数据读出,并采用专用软件对测量数据进行分析和处理后显示实际钻孔轨迹。90年代,为满足国家经济快速发展需要,在国家的扶持下,随着单点定向测斜仪、多点连续测斜仪、陀螺测斜仪、有线随钻测斜仪、无线随钻测斜仪等系列成果相继研制成功,我国钻孔测量技术得到了很大的发展。21世纪以来,激光陀螺、光纤加速度计、光纤陀螺等测斜仪的研制成功,进一步提高了测斜仪的适用性和测量精度,减小了仪器的体积。

目前,煤矿井下大部分均采用回转钻进工艺进行钻孔作业,存储式测量技术应用十分普遍。结合伽马探测、电法探测、电磁波探测等物探新技术,可以通过钻孔测量得到钻孔周围地质、水文等信息,进一步拓展了测斜仪的应用范围。

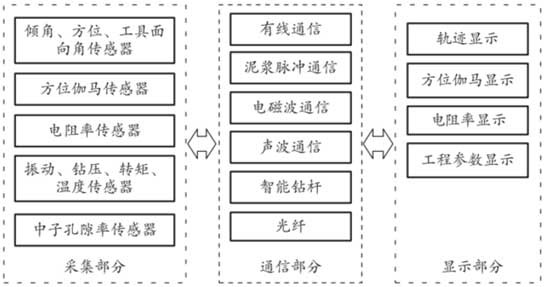

3.2 有线随钻测量技术

有线随钻测量技术是指以通缆钻杆作为通信载体,将孔底MWD数据上传到孔口或地面解码系统,实现钻孔轨迹等参数的随钻测量,这种方式有利于实时对钻孔轨迹进行修正。有线随钻测量技术解决了存储式测量技术不能实时测量和显示、轨迹不可控等问题,是煤矿井下钻探技术由“轨迹不可控”到“精确定向”转变的关键,是随钻测量技术发展的重大进步。2003年,山西亚美大宁矿率先引进了澳大利亚VLD-1000型千米定向钻机,配套DDM-MECCA随钻测量系统,倾角测量精度±0.2°,方位角测量精度±0.5°,采用一次性锂电池筒供电方式,电池使用周期8~10周。后西安研究院、重庆研究院等针对不同问题,研发和改进了多款有线随钻测量装置系统,在相关研究上取得了比较大的进步。

图2 基于孔外供电技术的矿用随钻测量系统示例

3.3 泥浆脉冲无线随钻测量技术

泥浆脉冲数据传输技术是在石油领域应用最广泛的数据传输方式,该技术以压力脉冲为信号载体,以钻柱内冲洗液为信号传输通道,向孔口传输孔内测量数据。近年来,为了解决煤矿井下有线随钻测量技术存在的钻具成本高、工艺适用性差等问题,泥浆脉冲无线传输技术被引入到煤矿井下。由于井下防爆要求、钻具直径小、泵量小、工艺特点等因素,不能够直接进行应用,需要进一步改进和完善。

图3 矿用泥浆脉冲无线随钻测量系统示例

3.4 电磁波无线随钻探测技术

3.4.1 随钻电磁波测井仪器

早期随钻电磁波测井仪器的发展,主要是应用于石油地质领域,从功能和应用来看大致可分为三个阶段:传统随钻电磁波仪器、随钻方位电磁波仪器、(超)深探测随钻电磁波仪器。

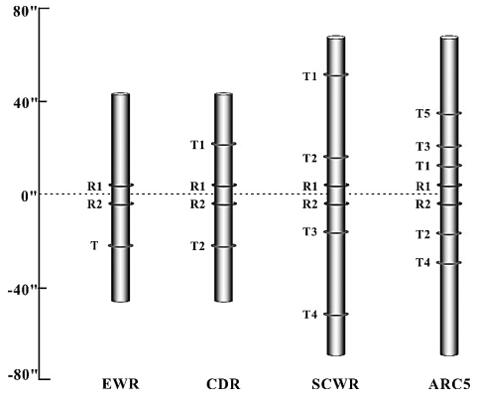

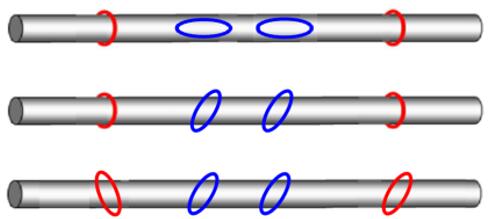

(1)传统随钻电磁波仪器。传统随钻电磁波仪器发展历程见图4。在现场应用时发现,仪器无论从低阻层进入高阻层,还是从高阻层进入低阻层,均产生相同响应峰值,且峰宽度很窄,受限于探测深度有限,且缺乏方向性。因此传统随钻电磁波仪器在许多情况下难以满足地质导向控制。

图4 随钻电磁波测井仪器发展历程(王磊,2017)

图5 随钻方位电磁波仪器线圈布置方式

3.4.2 煤矿井下随钻电磁波探测技术

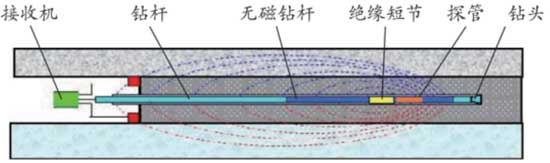

电磁波传输技术是利用电磁波作为媒介,实现信号的传输,主要由孔内测量仪器和孔口接收装置组成,测量原理如图6所示。该技术不依赖通缆钻杆和流体介质,具有传输速率高,可用于气体钻进等优点,在石油领域应用成熟,最大垂直传输深度可到3000m以上,是近年来煤矿井下无线随钻测量技术的研究热点之一。

图6 煤矿井下电磁波无线随钻探测原理

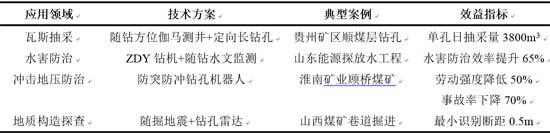

3.5 煤矿井下典型应用场景

近年来,我国煤矿井下随钻探测技术及探测仪器的研究取得了一系列原创性成果,为我国煤矿井下灾害防治做出了重要贡献。但与石油领域先进的多参数随钻测量技术相比,煤矿井下随钻探测技术目前探测参数相对较少,功能有所欠缺。在国家大力推进煤矿智能化发展的背景下,基于新形势下智慧矿山、透明矿井建设需求,借鉴石油领域先进技术,结合当前的研究现状,围绕煤矿灾害防治智能钻探技术前沿,以提升钻孔精确度、降低钻探施工风险、提高煤矿灾害防治水平为目的,总结了以下关于随钻探测技术发展趋势:

(1)“定向长钻孔+地质参数”随钻测量技术。“定向长钻孔+地质参数”是将定向钻探和孔内物探相融合的超前探测新技术,可实现“钻+探”一体化,具有远距离定向钻孔和地质参数探测平行作业的突出优势,可实现煤矿井下异常地质灾害的超前精准防治,也可为智能钻探和透明矿井建设提供基础数据。地质参数探测可采用自然伽马和方位伽马、钻孔地质雷达等技术,前者目前已在煤矿井下应用,但仍需要解决近钻头测量、探测距离和探测精度等问题;钻孔地质雷达随钻超前探测技术应用到煤矿井下,还需要重点从钻孔地质雷达的小型化、抗干扰、防爆设计、数据高速传输等方面着手研究。

(2)“定向长钻孔+瓦斯参数”随钻测量技术。“定向长钻孔+瓦斯参数”随钻测量技术是定向钻探和孔内瓦斯含量快速测定技术相结合的新技术,可实现“钻+测”一体化,为煤矿井下智能钻孔设计、瓦斯抽采效果评价提供数据。目前,瓦斯参数测定主要依托DGC、SDQ、密闭保压取样后在地面进行解析,测定时间达5h,在随钻瓦斯测定领域还处于技术空白。需要研究孔内湿煤样瓦斯含量与瓦斯解吸规律、快速测定模型及方法等;研制随钻保真取样—瓦斯解吸一体化装置,需要解决受限空间条件下装置尺寸、强度及功能等问题,将瓦斯含量测定时间缩短至30min以内。

(3)随钻测量高效数据传输技术。现有有线数据传输速率为300~1000bit/s,传输速率较高,但信号传输易受钻杆密封影响,且通缆钻杆成本高、工艺适应性差;泥浆脉冲数据传输速率仅为1~6bit/s;电磁波数据传输速率可达10~50bit/s,但传输距离有限且受地层干扰影响大,均不能满足智能钻探大容量、高速数据传输的要求。因此,需要研究智能钻杆、光纤数据传输等新技术,如研发基于电磁感应信号双向数据传输高性能定向钻具,需要解决钻杆软连接、电磁信号衰减、通信导线埋置、钻杆加工工艺等技术难题,理论数据信号传输速率可达20Kibit/s以上,可保证信号传输的实时性,能实现大容量数据的实时测量和上传、控制指令的快速下达,以期为智能钻探和煤矿智能化提供技术支撑。

下一篇

下一篇