关键词:矿井;电法勘探;未来发展

引言

矿井水害是矿井5大地质灾害之一,是矿井生产过程中的重大安全隐患之一,对矿井的安全生产和人员生命财产安全构成严重威胁。中国的地质构造多样且复杂,随着矿井开采深度的不断增加,面临矿井水害的问题也愈加突出,为保障矿井安全生产,需对矿井采、掘工作区域的富水性进行预测预报。电法勘探技术是以电学性质差异为基础进行探测的方法,对水体的响应较为灵敏,在对采、掘工作面顶底板岩层的富水性探测有较为明显的效果。

1 电法勘探技术原理

1.1 直流电法

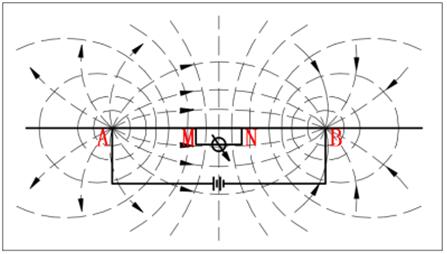

将电源的两端通过埋设地层的两个电极A、B向大地供电,建立起稳定电场(如图1),通过测量电极M、N观察稳定电场的变化和分布。导电性不同的岩层和矿体,会影响电场的分布,良导体对电流有“吸引”作用,导电性差的则对电流有“排斥”作用,观测到的电场将发生畸变,通过对畸变电场的分析,判断地层不同导电性地质体的赋存状态。

图1 均匀电场分布

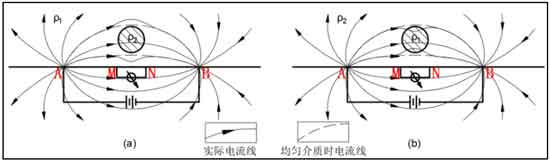

图2 低阻和高阻异常体对电流的吸引和排斥作用(ρ1<ρ2)

1.2 瞬变电磁法

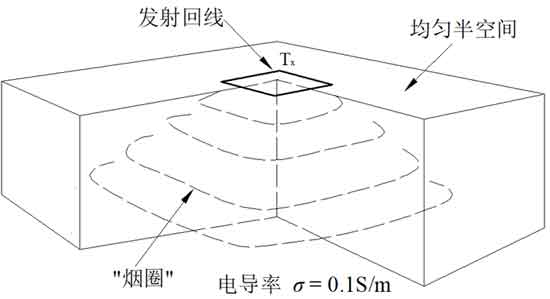

瞬变电磁法是利用不接地回线或电极向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,来解决有关地质问题的时间域电磁法。

通过发射线圈供一脉冲电流,从而在其周围空间产生一次磁场,断电后,一次磁场立即消失,并在地下导电岩矿体中产生感应涡旋电流,维持原磁场不会立即消失,感应电流由于热损耗而随时间衰减,在发送一次脉冲磁场的间歇期间,观测由地质体受激励引起的涡流产生的随时间变化的感应二次场的强度。

瞬变电磁法是利用不接地回线或电极向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,来解决有关地质问题的时间域电磁法。

通过发射线圈供一脉冲电流,从而在其周围空间产生一次磁场,断电后,一次磁场立即消失,并在地下导电岩矿体中产生感应涡旋电流,维持原磁场不会立即消失,感应电流由于热损耗而随时间衰减,在发送一次脉冲磁场的间歇期间,观测由地质体受激励引起的涡流产生的随时间变化的感应二次场的强度。

图3 感应磁场扩散

2 矿井电法勘探技术应用

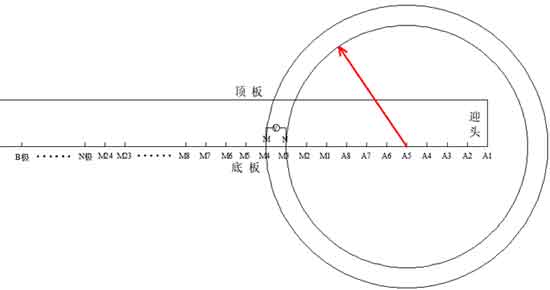

2.1 掘进迎头超前探测

通过在巷道掘进迎头布置观测系统,探测掘进迎头前方的富水性变化。

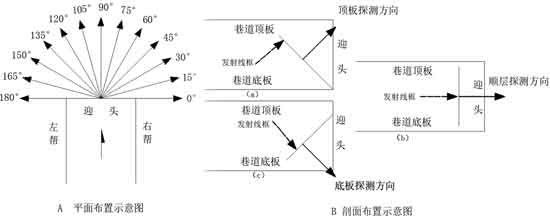

(1)瞬变电磁法:通过线圈向迎头不同方位角,不同倾角方向采集数据,得到迎头前方的电性变化数据。

2.1 掘进迎头超前探测

通过在巷道掘进迎头布置观测系统,探测掘进迎头前方的富水性变化。

(1)瞬变电磁法:通过线圈向迎头不同方位角,不同倾角方向采集数据,得到迎头前方的电性变化数据。

图4 瞬变电磁法超前探测观测系统布置

图5 瞬变电磁法超前探测观测成果图

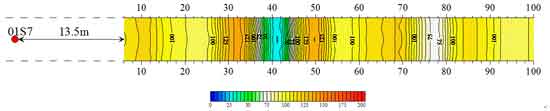

(2)直流电法:通过在掘进迎头后方布置观测系统,通过偏移成像技术,探测掘进迎头正前方岩层的电性变化。

图6 直流电法超前探测观测系统布置

图7 直流电法超前探测观测成果图

2.1 回采工作面顶底板岩层富水性探测

通过在回采工作面巷道中布置观测系统,探测回采工作面顶、底板岩层的富水性变化。

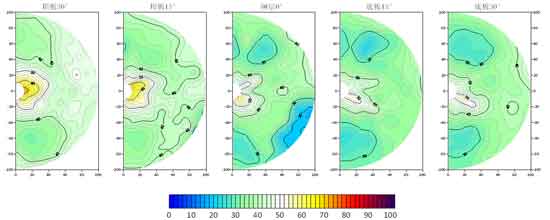

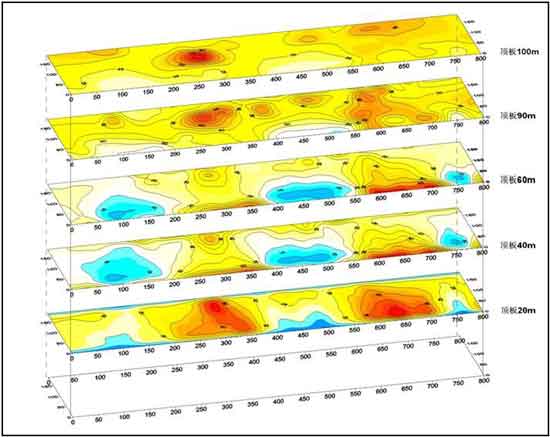

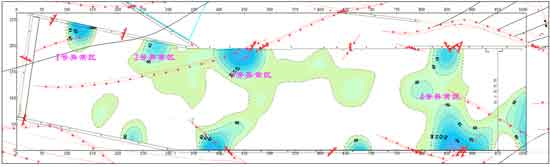

(1)瞬变电磁法:通过采集工作面巷道中布置测点的不同倾角方向的感应二次场数据,得到工作面巷道不同倾角剖面的电性变化特征,通过双巷联合反演,得到工作面顶底板岩层的电性变化特征。

通过在回采工作面巷道中布置观测系统,探测回采工作面顶、底板岩层的富水性变化。

(1)瞬变电磁法:通过采集工作面巷道中布置测点的不同倾角方向的感应二次场数据,得到工作面巷道不同倾角剖面的电性变化特征,通过双巷联合反演,得到工作面顶底板岩层的电性变化特征。

图8 瞬变电磁法工作面探测观测系统布置

图9 瞬变电磁法工作面探测观测成果图

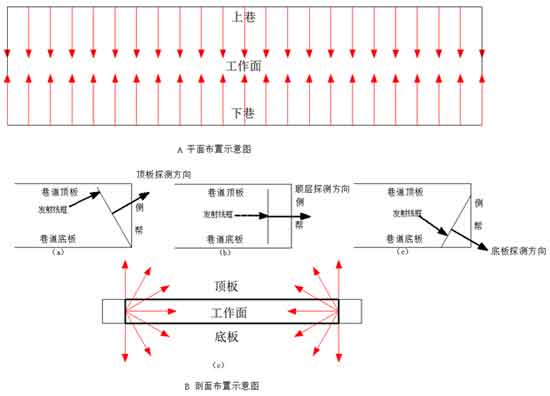

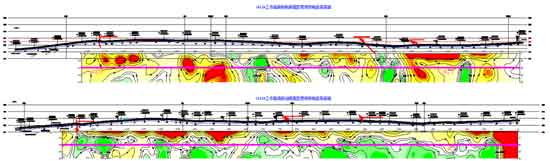

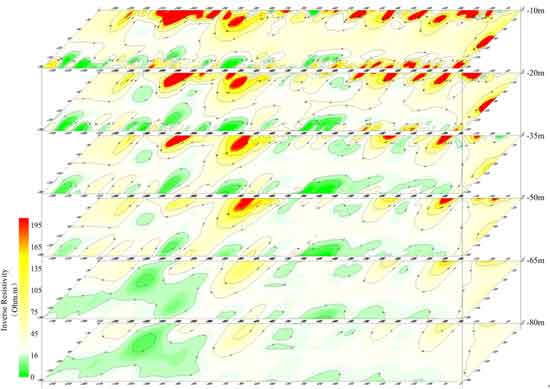

(2)直流电法:通过采集工作面巷道中布置测线采集巷道顶底板岩层电场数据,得到工作面巷道顶底板剖面的电性变化特征,通过双巷联合反演,得到工作面顶底板岩层的电性变化特征。

图10 直流电法巷道测深观测成果图

图11 直流电法三维联合反演成果图

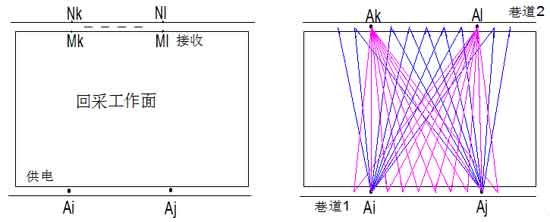

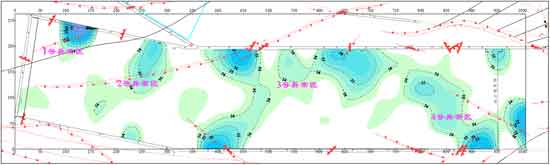

(3)音频电透视法:音频电透视采用低频交流供电,采用单极(供电)偶极(接收)装置,即在一侧巷道按照等距布置电极(供电电极A)供电,另一个发射电极(供电电极B)布置在相对无穷远处,在工作面另一侧巷道对应于某个供电点,采用一对电极(接收电极M、N)沿巷道接收。

图12 音频电透视法观测系统布置图

图13 音频电透视法16Hz观测成果图

图14 音频电透视法128Hz观测成果图

3 矿井电法勘探技术当前技术瓶颈

矿井电法勘探技术作为矿井地质勘探的重要手段之一,在矿井水害勘探方面发挥了关键作用,然而,随着开采深度增加和地质条件复杂化,其技术瓶颈逐渐凸显,主要体现为以下几个方面:

(1)仪器性能

巷道作为矿井电法勘探主要施工场所,空间有限,且无辅助工具进行施工,基本由施工人员手动操作,为满足煤矿的探测需求,仪器的主要向轻量化、便携化发展。如瞬变电磁法设备采用小线圈设计,且为满足矿井安全需求,符合煤矿安全标准,仪器功率受限,只能采用小功率设计。矿井电法勘探仪器受限于施工与安全要求,灵敏度与抗干扰能力不足。

传统矿井电法勘探仪器基本为单一功能设备,缺少多设备联动工作与多参数同步采集能力,尚未普及数据自动化、智能化处理以及成果报表自动化生成、上传、预警功能。

(2)复杂地质环境下的适应性

传统地面电法勘探技术主要解决的是地面以下空间的地质问题,面对的是全空间电场分布问题,数据解释模型为半空间模型,矿井电法勘探技术是由地面引入到井下,解决的是矿井巷道周围全空间的地质问题,面对的是全空间电场分布问题,传统的半空间模型不再适用,需建立全空间模型。目前全空间电磁场理论研究滞后,现有数值计算多基于简化模型,对巷道围岩各向异性、非均匀介质的响应特征模拟不足,导致实测数据与理论预测存在偏差。

为保证安全,煤矿巷道中存在大量的金属支护,且矿井各种大型生产机械也位于巷道中,因此,矿井电法勘探技术不仅受到地电场的影响,矿井内机电设备、金属结构等产生的电磁干扰显著降低信噪比,会影响探测精度。

矿井电法勘探技术对于含水低阻地质体响应较为灵敏,但对无水的高阻地质体探测效果差,难以满足多样化地质需求。

(3)数据采集与解释

观测系统设计优化不足,现有方法在井下空间受限条件下,难以实现多覆盖、广域化观测布局,导致数据量不足或冗余,影响成像精度。

多参数联合解释与反演技术薄弱,当前解释多依赖单一物性参数(如电阻率),缺乏与地震波速、地应力等多元信息的融合分析,且约束反演算法(如地质边界约束)尚不成熟

工程经验依赖性强,部分技术依赖经验参数设定,缺乏普适性指导标准,易因操作人员水平差异导致结果误判。

综上所述,矿井电法勘探技术的突破需从硬件、理论、算法及工程实践多维度协同推进,以适应深部开采和复杂地质条件下的精细化探测需求。

4 矿井电法勘探技术未来发展方向

矿井电法勘探技术作为矿井地质勘探的重要手段,未来发展方向将围绕技术创新与应用场景扩展展开。

(1)高精度与抗干扰技术优化

传统电法勘探常受浅部不均匀地质体干扰,导致数据精度不足。通过变间距测量和电极布置优化,显著提升了探测分辨率,尤其是对浅层干扰的剔除能力。未来技术将进一步增强对复杂地质条件的适应性。

(2)电法监测技术

目前矿井电法勘探技术主要以探测为主,反映的是地质体的瞬时电性分布状态,无法追踪动态变化。而电法监测技术实时捕捉地层电性参数,可动态跟踪地层的电性变化情况,反映地层电性特征随时间的变化情况,达到四维探测效果。电法监测技术通过实时采集电场信号变化,结合反演算法动态解析地质体或环境参数的时空演化规律,实现矿井地质灾害的预警。

矿井电法监测技术的核心价值在于“动态感知、即时预警、智能决策”,未来将逐步从“事后分析”转向“事前防控”,成为矿山透明化地质保障体系的核心支撑。随着AI算法、新型传感器和通信技术的突破,其实时性、可靠性和适用场景将进一步扩展,助力矿山安全、绿色与高效开采。

(3)地震电法耦合监测技术

地震电法耦合监测技术是地球物理勘探和灾害预警中的核心方法,通过结合电磁场(电法)和弹性波场(地震)的物理特性,实现对地下介质的综合解译和动态监测。

地震电法耦合监测技术的主要体现在设备的耦合与算法的耦合,其核心是算法的耦合。地震电法耦合监测技术建立电阻率-波速的跨域映射关系,在反演中强制电法与地震模型的结构一致性。地震电法耦合监测技术通过“电磁场+弹性波场”的协同,基于高精度联合反演算法,可显著提升了地下介质的动态表征能力,推动资源勘探、灾害预警和城市地下空间管理的技术革新。

(4)人工智能

人工智能(AI)在电法勘探中的应用正在逐步改变传统的地球物理勘探模式,其核心是通过机器学习(ML)和深度学习(DL)技术提升数据采集、处理、解释的效率和精度。引入人工智能(AI)和大数据分析,可实现勘探数据的实时处理与智能解释。

5 结论

电法勘探作为高效、低成本的地球物理手段,在理论与技术上持续革新。未来需结合智能化算法与新设备,进一步拓展其在深地探测、地下空间开发等领域的应用潜力。

矿井电法勘探技术作为矿井地质勘探的重要手段之一,在矿井水害勘探方面发挥了关键作用,然而,随着开采深度增加和地质条件复杂化,其技术瓶颈逐渐凸显,主要体现为以下几个方面:

(1)仪器性能

巷道作为矿井电法勘探主要施工场所,空间有限,且无辅助工具进行施工,基本由施工人员手动操作,为满足煤矿的探测需求,仪器的主要向轻量化、便携化发展。如瞬变电磁法设备采用小线圈设计,且为满足矿井安全需求,符合煤矿安全标准,仪器功率受限,只能采用小功率设计。矿井电法勘探仪器受限于施工与安全要求,灵敏度与抗干扰能力不足。

传统矿井电法勘探仪器基本为单一功能设备,缺少多设备联动工作与多参数同步采集能力,尚未普及数据自动化、智能化处理以及成果报表自动化生成、上传、预警功能。

(2)复杂地质环境下的适应性

传统地面电法勘探技术主要解决的是地面以下空间的地质问题,面对的是全空间电场分布问题,数据解释模型为半空间模型,矿井电法勘探技术是由地面引入到井下,解决的是矿井巷道周围全空间的地质问题,面对的是全空间电场分布问题,传统的半空间模型不再适用,需建立全空间模型。目前全空间电磁场理论研究滞后,现有数值计算多基于简化模型,对巷道围岩各向异性、非均匀介质的响应特征模拟不足,导致实测数据与理论预测存在偏差。

为保证安全,煤矿巷道中存在大量的金属支护,且矿井各种大型生产机械也位于巷道中,因此,矿井电法勘探技术不仅受到地电场的影响,矿井内机电设备、金属结构等产生的电磁干扰显著降低信噪比,会影响探测精度。

矿井电法勘探技术对于含水低阻地质体响应较为灵敏,但对无水的高阻地质体探测效果差,难以满足多样化地质需求。

(3)数据采集与解释

观测系统设计优化不足,现有方法在井下空间受限条件下,难以实现多覆盖、广域化观测布局,导致数据量不足或冗余,影响成像精度。

多参数联合解释与反演技术薄弱,当前解释多依赖单一物性参数(如电阻率),缺乏与地震波速、地应力等多元信息的融合分析,且约束反演算法(如地质边界约束)尚不成熟

工程经验依赖性强,部分技术依赖经验参数设定,缺乏普适性指导标准,易因操作人员水平差异导致结果误判。

综上所述,矿井电法勘探技术的突破需从硬件、理论、算法及工程实践多维度协同推进,以适应深部开采和复杂地质条件下的精细化探测需求。

4 矿井电法勘探技术未来发展方向

矿井电法勘探技术作为矿井地质勘探的重要手段,未来发展方向将围绕技术创新与应用场景扩展展开。

(1)高精度与抗干扰技术优化

传统电法勘探常受浅部不均匀地质体干扰,导致数据精度不足。通过变间距测量和电极布置优化,显著提升了探测分辨率,尤其是对浅层干扰的剔除能力。未来技术将进一步增强对复杂地质条件的适应性。

(2)电法监测技术

目前矿井电法勘探技术主要以探测为主,反映的是地质体的瞬时电性分布状态,无法追踪动态变化。而电法监测技术实时捕捉地层电性参数,可动态跟踪地层的电性变化情况,反映地层电性特征随时间的变化情况,达到四维探测效果。电法监测技术通过实时采集电场信号变化,结合反演算法动态解析地质体或环境参数的时空演化规律,实现矿井地质灾害的预警。

矿井电法监测技术的核心价值在于“动态感知、即时预警、智能决策”,未来将逐步从“事后分析”转向“事前防控”,成为矿山透明化地质保障体系的核心支撑。随着AI算法、新型传感器和通信技术的突破,其实时性、可靠性和适用场景将进一步扩展,助力矿山安全、绿色与高效开采。

(3)地震电法耦合监测技术

地震电法耦合监测技术是地球物理勘探和灾害预警中的核心方法,通过结合电磁场(电法)和弹性波场(地震)的物理特性,实现对地下介质的综合解译和动态监测。

地震电法耦合监测技术的主要体现在设备的耦合与算法的耦合,其核心是算法的耦合。地震电法耦合监测技术建立电阻率-波速的跨域映射关系,在反演中强制电法与地震模型的结构一致性。地震电法耦合监测技术通过“电磁场+弹性波场”的协同,基于高精度联合反演算法,可显著提升了地下介质的动态表征能力,推动资源勘探、灾害预警和城市地下空间管理的技术革新。

(4)人工智能

人工智能(AI)在电法勘探中的应用正在逐步改变传统的地球物理勘探模式,其核心是通过机器学习(ML)和深度学习(DL)技术提升数据采集、处理、解释的效率和精度。引入人工智能(AI)和大数据分析,可实现勘探数据的实时处理与智能解释。

5 结论

电法勘探作为高效、低成本的地球物理手段,在理论与技术上持续革新。未来需结合智能化算法与新设备,进一步拓展其在深地探测、地下空间开发等领域的应用潜力。

下一篇

下一篇