某矿某工作面开采受底板灰岩岩溶水水害威胁,为全面有效监测工作面回采期间底板采动破坏带对灰岩含水层的影响及地层应力变化,实现水害实时监测预警,提升工作面回采的安全可靠性,某矿根据《安徽省煤矿防治水和水资源化利用管理办法》要求,委托招投标中标单位福州华虹智能科技股份有限公司(以下简称“华虹公司”)开展某工作面底板水害微震监测工作。

一、矿井微震监测技术

1微震监测原理

微震是与岩石的力学现象密切相关的,岩石在外界应力作用下产生形变,当能量积聚到某一临界值时,就伴随有弹性波或应力波在周围岩体快速释放和传播,该微震现象产生的微破裂信号通过精密仪器拾取放大和过滤,经过软件计算和分析最终确定微破裂岩体所发生的位置和微震事件的发震位置、时间信息,根据岩石破裂时的时空分布规律可以推断其宏观破裂的发展趋势,判断潜在的灾害活动规律,从而为灾害风险提供预警预报。该技术具有实时、连续、全空间动态监测、主动扰动探测特点,可应用于工作面附近隐伏导水构造监测、工作面周边构造活化、监测注浆浆液扩散范围等方面,通过在线监测对工作面回采过程中突水危险地段进行探查、评价。受采动应力分布影响,工作面回采过程中应力失稳再平衡过程中产生大量微震事件,根据微震密集区的时空演化,监测回采过程中底板构造薄弱区,以及可能存在的导水通道,进行水害监测预警。

微震事件的发震位置、时间信息是其基本属性,而相应的运动学、动力学属性需要结合地质层位、岩石物理性质、巷道工程及煤系地层的相对位置密切相关。微震震源的动力学、运动学属性的进一步分析,需要一系列的基础研究和基础工作作为前提,如为了获得经济合理且覆盖范围广、监测效果好检波器布置方案需要进行整列优化原理研究;为了得到相对准确的定位结果则需要从噪音信号中去伪存真,拾取有效的微破裂信号,进而确定微破裂的起震时刻,即拾取初值时刻;当然,适应不同地质条件和信号质量的优质定位算法也必不可少。

2系统组成

KJ1465微震监测系统包括地面系统和井下系统。

地面系统由采集服务器(微震数据采集与硬件监控系统)、处理服务器(微震数据处理与震害分析系统)、UPS电源、授时服务器等组成。采集服务器完成数据的采集与管理。处理服务器实现对采集的数据的分析处理与震害评估。UPS电源和授时服务器为系统提供电源和时间同步。

井下系统由KDW127/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、KJ1465-F矿用本安型微震监测分站、GZC28矿用本安型检波器、矿用电缆及其他必要设备组成。KDW127/18B电源为井下设备供电。KJ1465-F微震监测分站实施数据的采集与传输。GZC28检波器实现震动信号的检测。矿用电缆完成井上与井下设备的网络连接,见下图。

图2.2 KJ1465微震监测系统拓扑图 图2.3 微震监测分站及定位检波器

1工作面概况

工作面监测长度1260m,本回采块段1煤厚5.4~10.4m,平均7.4m,黑色,粒状,粉末状为主,少量块状、鳞片状,弱油脂光泽~油脂光泽,少量玻璃光泽,暗煤、亮煤为主,夹少量镜煤条带及丝炭,属半亮~半暗型煤;局部内生裂障发育,含黄铁矿。煤层发育稳定,属稳定型煤层。工作面直接顶为泥岩及砂质泥岩,厚度为0~12.8m,平均厚度5.5m,抗压强度为10.24~72.5Mpa,面内局部缺失,由砂岩老顶直覆。直接底为泥岩,厚度为0~5.5m,平均厚度为2.0m,抗压强度为20.39~41.7Mpa;老底为粉细砂岩,平均厚度为7.4m,抗压强度为29.54~86.77Mpa。工作面整体构造形态为单斜构造,煤层走向近南北,倾角1~7°,平均倾角4°。

为了全面有效监测工作面回采期间底板采动破坏带对灰岩含水层的影响及地层应力变化,利用工作面两顺槽和下顺槽底抽巷,建立该面微震监测系统,通过对微震信号的采集、分析,精确地计算出微裂隙的破坏位置、能量以及可能影响的区域,实时监测采动过程中工作面底板含水层破裂引起的微震信号,超前分析底板破坏带发育情况,分析微震事件的空间展布,监测断层活化情况,及时发布微震预警信息,实现水害实时监测预警。

2微震系统布置

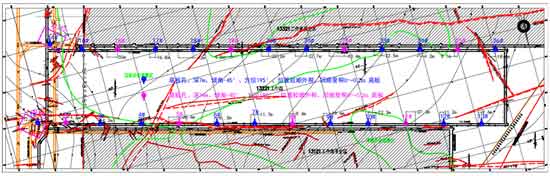

微震监测系统工程布置如图2.1所示,设计微震监测检波器26个、分站2个。监测阵列布置采用全包围式布置,检波器间隔100m。井下矿用本安型微震监测分站分别布设在胶带机顺槽和回风顺槽最外临时硐室中。

图2.1 工作面微震监测安装示意图

1微震监测事件频数统计

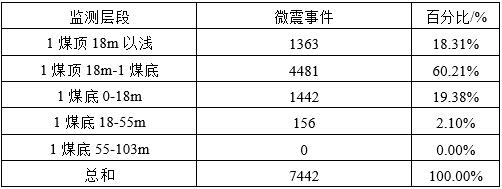

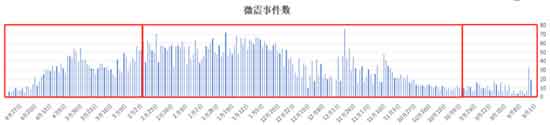

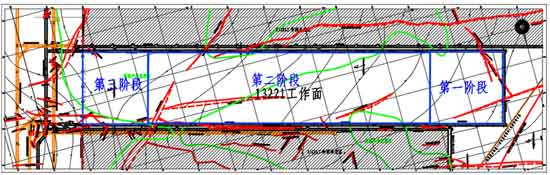

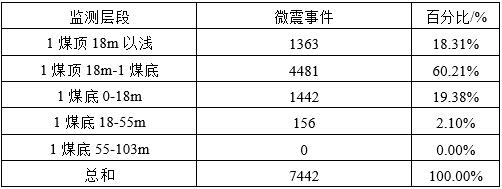

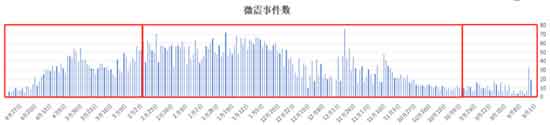

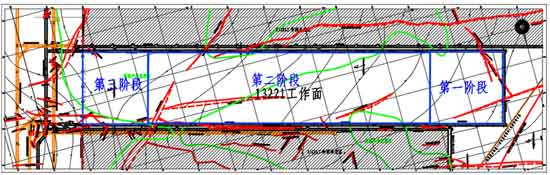

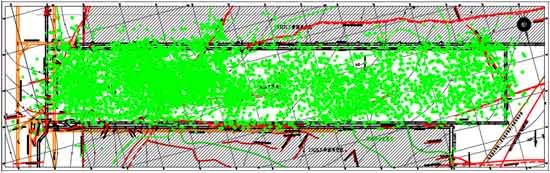

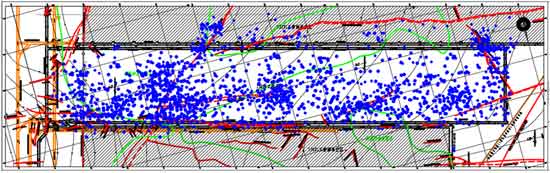

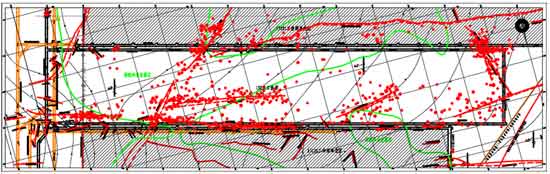

工作面主采1煤,底板距下伏太原组灰岩约17.1m,距煤系基底奥陶系灰岩含水层顶界面约120m。受采动影响,地下空间采场围岩的原始应力平衡被打破,隔水层在地下水水压及采场应力共同作用下发生变形,使底板隔水层原有的岩层结构受到破坏,改变了隔水层的阻水能力。微震监测伴随工作面整个回采过程,共计监测245天。微震事件7442个,日均约30个。监测期间各层位占比如表3.1。监测期间微震系统运行状况良好,根据工作面回采过程中构造揭露情况,以及微震监测过程中事件发育的时空演化规律,将整个监测过程划分为3个阶段(图3.1、图3.2),分别为①工作面初采至见方阶段;②回采中期;④末采期。

表3.1 回采期各层段事件统计表

图3.1 微震事件统计直方图

图3.2 工作面微震监测分段平面图

2微震事件能量分析

图3.1 微震事件统计直方图

图3.2 工作面微震监测分段平面图

地下空间煤岩体受地应力场变化会产生局部能量快速释放现象并引起声发射。岩体在受力破坏过程中,会产生声发射与微震现象。由于声发射信号是岩石体积效应的综合体现,因此其蕴含着复杂且能体现岩石内部形态结构变化的信息。通过监测获取岩体声发射与微震信号,并对其能量进行分析,可以判断岩体的稳定状况。

图3.3 微震事件小能量空间展布

图3.4 微震事件中等能量空间展布

图3.5 微震事件大能量空间展布

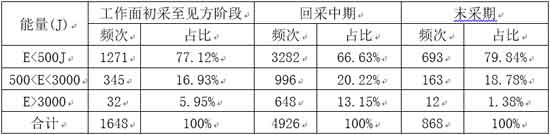

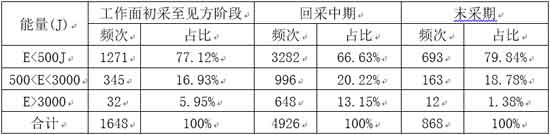

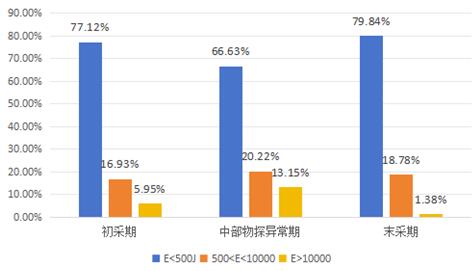

表3.2 微震事件能量统计

图3.6 微震事件能量占比

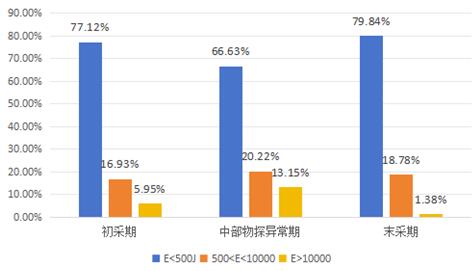

分别从能量级、频次角度进行统计分析,如表3.2、图3.6。

图3.6 微震事件能量占比

(1)工作面初采至见方阶段,事件以小能量为主。小能量事件占总事件77.12%,受初采应力集中影响,大能量事件较多,占比5.95%。

(2)回采中期,事件以小能量事件为主。受断层影响,小能量事件占比下降,小能量占总事件66.63%(↓10.49),中、大能量事件占比上升,占20.22%(↑3.29%)、13.15%(↑7.2%)。

(3)末采期地质情况相对稳定,事件数量下降,事件以小能量事件为主。小能量事件占比上升,小能量占总事件79.84%(↑13.21),中、大能量事件占比回落,占18.78%(↓1.44%)、1.38%(↓11.77%)。

3顶底板破坏分析

1)顶板事件发育高度分析

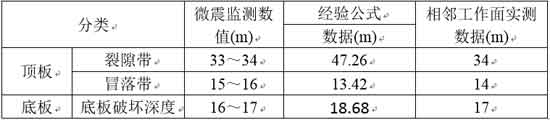

(1)微震监测数据统计情况:

根据微震事件发育高度占比情况,提出回采过程中冒落带发育高度统计的两个指标:①微震事件累计占比大于80%;②占比变化率小于2%。微震监测选取工作面1煤顶板15~16m为冒落带的最大发育高度。

提出回采过程中导水裂隙带发育高度两个指标:①占比变化率小于0.5%;②累计占比大于98%。微震监测选取工作面1煤顶板33~34m为冒落带的最大发育高度。

(2)经验公式预计计算情况:

根据冒落带和裂缝带高度的计算公式,计算1煤层两带的发育高度。参照该矿相关钻孔资料,1煤层覆岩60m范围内主要有中砂岩、砂质泥岩、粉细砂岩等,属于中硬岩层。

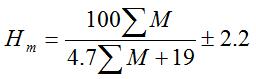

按中硬岩层冒落带的发育高度经验公式(1)预计结果为:

(1)

(1)式中Hm—冒落带发育高度,m;∑M—累计采厚,m。

工作面煤层最大开采厚度4.5m,计算得出的冒落带高度为11.2±2.2m,取其上限为13.42m。

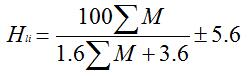

按中硬岩层导水裂隙带的发育高度经验公式(2)预计结果为:

(2)

(2)式中Hli—导水裂隙带发育高度,m;

∑M—累计采厚,m。

13221工作面工作面煤层最大开采厚度4.5m,计算得出的导水裂隙带高度为41.66±5.6m,取其上限为47.26m。

(3)相邻工作面实测情况:

根据相邻工作面的资料可知其冒落带最大高度为14m,导水裂隙带最大高度为34m。

综上,微震监测工作面冒落带高度约为1煤顶板15~16m,采空区裂隙带发育高度范围为33~34m。与经验公式计算数据和相邻工作面实测数据吻合度较高。

2)底板破坏深度分析

工作面主采煤层是1煤,底板下伏含水层主要有太原组灰岩含水层和奥陶系灰岩含水层。开展底板事件发育深度研究对底板破坏深度分析,以及底板隐伏导水构造的探查有重要意义。

(1)微震监测数据统计情况:

根据微震事件发育情况,提出回采过程中底板破坏最大发育深度统计的两个指标:①占比变化率小于2%;②累计占比大于90%。微震监测选取工作面1煤底板16~17m为底板破坏最大发育深度。

(2)验公式预计计算情况:

煤层底板采动破坏深度的研究对底板水害防治有重要意义,是煤矿水害致因机理研究极为重要的部分。进入深部下组煤开采后,底板水害较浅部日益严重,底板破坏深度的分析研究显得尤为重要,直接关系到底板隔水层的厚度及其阻水能力。“下三带”理论经验公式基于弹性力学,第一次给出了计算公式,建立在基本假设基础上,如连续均质、各项同性等。底板破坏带根据李白英等推导的经验估算公式,底板破坏深度 的计算公式为:

式中,H为采深,m; 为地层倾角,°;L为工作面斜长,m。

根据工作面的相关数据,取采深4.5m,煤层倾角平均4°,倾向长207m,计算底板破坏深度为18.68m。

(3)相邻工作面实测情况:

根据矿方提供相邻工作面的资料可知底板围岩破坏最大深度为煤层直接底板下17m。

综上,微震监测工作面底板破坏最大发育深度约为1煤底板16~17m,与经验公式计算数据和相邻工作面实测数据吻合度较高。

表3.3 微震事件顶底板发育高度对比

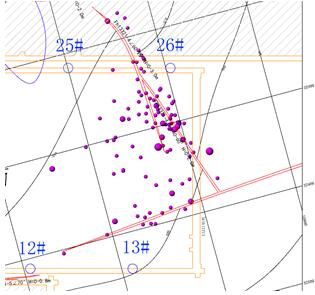

1)初采和断层破碎带叠加微震响应

切眼内断层发育,由于断层的存在,初始应力场明显地产生挠动,在断层破坏带内应力表现为低应力区,其旁侧存在附加高应力集中区。断层在回采过程中将直接影响煤层顶、底板岩层的变形破坏规律和矿压分布,对煤层顶、底板的稳定性产生不利的影响。

在工作面初采期,切眼内发育断层Fq13221-1,胶带机顺槽发育断层Fh13321-4,断层的存在使得岩层的力学结构被破坏,在断层带影响范围附近微震事件较为密集,但多为小能量事件,最大能量8638J。分析工作面初采矿压显现、断层附近岩体较为破碎综合叠加影响。

图4.1 初采和断层破碎带叠加微震平面分布

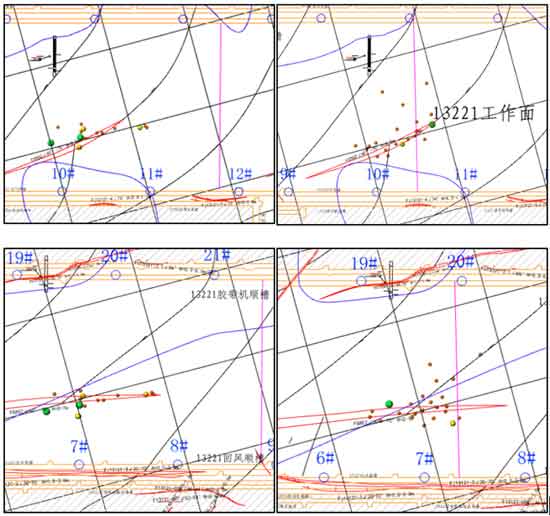

Fs962断层:

在下顺槽掘进过程中,退尺约317m处揭露Fs962断层,断层落差4m。采线距离断层约142m,微震事件首次在Fs962断层影响区零星发育,Fs962断层影响区发育微震事件较少。回采过程中揭露Fs962断层后,仍然未检测到微震事件大量聚集。大部分事件发育在太原组灰岩C3I组层段以上,分析采动应力对Fs962断层的影响较小,未发现断层活化迹象。

Fs857断层:

在下顺槽掘进过程中,退尺约626m处揭露Fs857断层,断层落差3m。

采线距离断层约121m时,微震事件首次在Fs857断层影响区零星发育,Fs857断层影响区发育微震事件较少。回采过程中揭露Fs857断层后,仍然未检测到微震事件大量聚集。大部分事件发育在太原组灰岩C3I组层段以上,分析采动应力对Fs857断层的影响较小,未发现断层活化迹象。

图4.2 Fs962、Fs857断层影响范围内微震事件平面分布图

四、结论(1)工作面微震监测工程项目监测伴随工作面整个回采过程,共计245天。微震事件共计7442个,日均约30个。

(2)微震事件分布主要受采动矿压、综合物探异常区、断层构造影响。监测过程中未发现构造活化,未监测到隐伏导水构造,未发现裂隙薄弱带,未发现深部地下水活动异常。工作面安全回采,未发生出水。

(3)微震监测工作面顶板冒落带高度为15~16m,导水裂隙带高度为33~34m,底板破坏深度为16~17m,事件最深发育在太原组灰岩C3I组层段。

下一篇

下一篇