关键字:微震监测;频谱分析;信号分析;噪声屏蔽;

1微震监测的意义

随着开采工作的持续进行,浅部矿产资源逐渐枯竭,深部开采已被提上日程据估计,在10-15年内,我国有近1/3的大中型有色金属矿山将开挖至1000m深处。但是深部开采环境更加复杂多变,安全隐患较浅部开采增加更多,受到高地应力高地温、高渗透压以及强烈开采扰动的威胁,一旦深部开采地段发生安全事故,救援工作也会难以展开。因此需要防患于未然,微震监测技术由此而生,并在岩爆、应力集中、岩体垮塌等多方面发挥重要作用。从上世纪60年代开始,国外矿山就将微震监测技术手段用于预防和控制矿山地质灾害,其中,南非、加拿大等国家应用微震监测系统取得了显著的成效。随后微震监测系统也被引入到我国的部分矿山中,为矿山实时在线安全监测提供了有力的技术支撑,然而相关技术起步较晚,系统不是很成熟,还需要解决一些关键问题[1]。

微震信号分析是通过微震监测信号对岩石的稳定性进行评价,通过对震源的定位及时圈定危险区域范围,并对可能产生的岩体的各种地质灾害进行预测、微震信号时频分析、震源定位优化、信号识别分类等方面已经展开许多研究,其中信号识别分类已成为当下面临的一个重大问题,然而传统的人工识别微震微震监测技术是利用煤岩破裂产生的微震信息来研究煤岩结构和稳定性的一种实时、动态、连续的地球物理监测方法,主要包含微震传感器台网优化、微震信号识别及到时拾取、波速模型、微震波形特征、震源定位与成像、震源机制、微震监测预警等[2]。

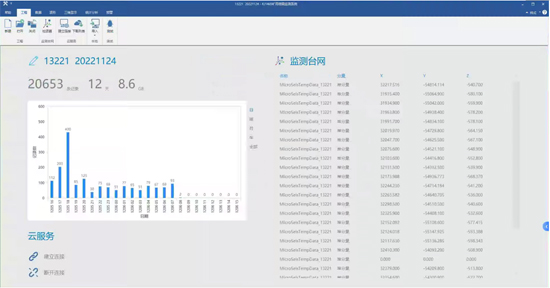

2微震监测系统简介

矿用微震监测系统,是一套满足微震监测矿山安全灾害监测系统。通过高精度中低频微震监测系统,可实时、精确给出煤岩体破裂或失稳的空间位置。系统主要采集与分析服务器、授时服务器、KDW127/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、KJ1465-F矿用本安型微震监测分站、GZC28矿用本安型拾震传感器及其它必要设备组成。

图2.1KJ1465微震监测系统

图 2.2KJ1465信号采集端

图2.3 KJ1465数据处理端

3微震监测信号分析3.1微震信号

岩体破裂是由于周围条件的变化,地下矿山的岩体常常容易在各种应力的作用下发生岩石破裂。周边岩层也会因为这些破裂所产生的弹性波而产生震动,是采场内应力变化的体现。在微震监测过程中,岩体破裂信号是主要监测和分析的对象,它作为一些地质灾害发生的前兆信息出现,可以为矿山的安全开采提供信息。

微震监测系统采集信号一般为时序信号,即横轴表示时间,纵轴表示振动幅度。微震信号的特征提取是信号处理的重要环节,实际监测微震信号一般都含有一定噪声,即在初至时刻之前及终止时刻之后的信号幅值不为0,因此需要采用到时自动拾取算法拾取信号初至时刻及终止时刻。长短时窗法(STA/LTA)是最为经典的算法。该算法是在1976年被Stevenson提出的,后经多名学者的研究改进,现被广泛应用于地震信号的初至时刻拾取,进而进行地震监测。算法原理为:给定一个滑动的长时间窗,在此窗口内再取一个短时间窗,两窗口终点或起始点重合,用短时窗信号平均值(STA)和长时窗信号平均值(LTA)之比来反映信号振幅或能量的变化。STA主要反映微震信号的平均值,LTA主要反映背景噪音的平均值。在微震信号到达的时间处,STA要比LTA变化快,相应的STA/LTA值会有一个明显的增加,当其比值大于某一阈值时,即可判定有微震事件发生,从而达到自动检测和拾取微震初至到时的目的。

图3.1微震信号

图3.2 微震信号频谱图

3.2微震实例

图3.2 微震信号频谱图

安徽某煤矿工作面为矿井A组煤接替工作面,监测长度1139m。该工作面井底车场西南侧,东侧为南一1煤采区系统巷道;南侧为13321工作面采空区;西侧为1煤防水煤柱线;北侧为13121工作面采空区。1煤平均厚度7.4m,煤层平均倾角5°,属较稳定煤层,预计影响工作面掘进的断层主要有15条,掘进将揭露的断层有10条,断层最大落差7.0m。回采期间的主要水害为煤系砂岩裂隙水以及太原组灰岩岩溶水。

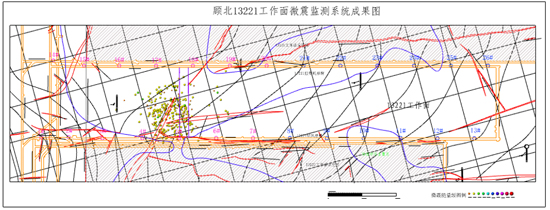

对此工作面的微震监测数据进行统计分析,从平面图来看,认为微震事件主要分布在工作面前方150m范围,见图3-3工作面微震事件平面图,主要是由工作面生产活动诱发引起的岩石微破裂信号。在FS857、FS466断层处,微震事件也表现得比较密集。

从巷道剖面图来看,底板微震事件主要发育在工作面附近底板15米深度。最远分布在距1煤底板20m左右。顶板岩层破裂活动主要集中在顶板0~45m区段,为顶板冒落带和破碎裂隙带的主要育范围,底板岩层破裂活动主要集中在0~20m区段,位于煤层底板和太原组灰岩之间。

在工作面的采动过程中,采场围岩应力重新分布,岩体内部应力集中程度和能量积聚增大,在应力平衡能量释放的过程中,裂隙扩展贯通,产生微破裂事件。基于某煤矿2022年某一周的微震数据处理结果,对1煤底板下伏煤岩体的微震事件进行空间分析,从图中可以看出:1煤底板下伏煤岩体的微震事件主要分布在工作面前方150m范围内。从三视图看,相对大事件主要分布在工作面前方,这主要是由回采扰动引起的断层附近岩体破裂。而工作面后方随着回采的推进,后方的微震事件逐渐减少,这主要是开采扰动的影响越来越小。

图3.3 13221工作面微震监测成果图

3.3干扰因素3.3.1 施工作业等人员活动噪声

施工作业等人员活动噪声。主要有出矿、出渣巷道整修维护轨道铺设整修、人为诱发危岩冒落击各类错杆钻杆、各类支架架设各类管道连接等各类作业人员及相关工作人员活动产生的噪声。因其产生方式多样,无规律可循,但其信号数量相对较少。

3.3.2电干扰

主要是井下各种电器设备和电源产生的电气干扰噪声。其特点是:由电子元器件自身产生的,频率相对复杂;由设备运行产生的感应,频率相对固定、单一。干扰信号通常表现为振幅小,其波形沿时间轴方向反复出现尖脉冲,呈毛刺状。它们的波形特征与微震信号有很大的区别。

图3.4电干扰信号

图3.5电干扰信号频谱分析

3.3.3机械干扰机械干扰信号时频分析结果如图3.7所示。包括分布在矿山井下或地下工程巷道、作业面动力机房风机室各类车辆行驶工作面掘进面钻机作业等噪声,有周期性强、间距均匀、振幅小、比较连续等特点。机械干扰信号振幅通常比较小,波形非常密集无规律,均为脉冲毛刺状,大致可以看作为一段波形的频繁往复出现,没有衰减和起振现象:它的持续时间与机械工作时间有关,有时候能达到几十秒,这里只截取了部分波形。

图3.6机械干扰信号

图3.7机械干扰频谱分析

图3.8 滤波功能

4结论微震监测技术是指利用煤岩破裂过程中的微震活动信息来研究煤岩结构和稳定性的一种实时、动态、连续的地球物理方法。通过监测和分析岩体损伤破裂过程中产生的微震信号,该技术能对煤岩破裂产生的微震事件进行定位,研究岩体内部的应力分布状态、破裂机制以及释放的能量,并对煤岩破裂危险性进行监测预警。微震传感器台网优化、微震信号识别及波形到时拾取、波速模型、震源定位、微震波形特征及震源机制、微震监测预警等是微震监测的主要研究内容等,其中微震传感器台网优化、微震信号识别及波形到时拾取、波速模型是震源定位的前提和保障,震源定位是微震监测技术的核心和优势功能,也是微震成像、煤岩动力灾害微震。

微震信号的分析和自动识别是微震监测数据处理的基本问题,多信号研究也较为少见,在信号的识别还有很多方面值得探索

(1)在微震特征参量选取方面,还需要做出更多努力,提取出更优分类特征参量,减少特征值数量,提高分析处理速率。

(2)当前微震数据库还不够完善,需要采集更多的微震数据,并研究更加智能的模式识别方法,从而提高微震信号识别的准确率。

参考文献:

[1]曾建雄.基于微震监测的地下矿山开采扰动动力灾害分析与预测研究[D].武汉科技大学,2015.

[2]李楠,王恩元,GEMaochen.微震监测技术及其在煤矿的应用现状与展望[J].煤炭学报,2017,42(S1):83-96.

下一篇

下一篇