关键词:瞬变电磁法;MSP震波超前探测;富水性与地质构造探查

1 瞬变电磁+MSP震波超前勘探技术方法原理

瞬变电磁法或称时间域电磁法(Timedomain electro magnetic methods),简称TEM,它是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲电磁场,在一次脉冲电磁场间歇期间,利用不接地线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。

地震反射波法采用矿井震波探测技术方法进行探测,矿井震波超前探测(Mine Seismic Prediction),简称MSP,是应用地震波在传播过程中遇到不均匀地质体(存在波阻抗差异)时会发生反射的原理,结合巷道的特点,设计研制的沿巷道后方布置震源和传感器来探测巷道前方地质条件和水文地质条件的观测系统。

2 应用实例

2.1 地质任务

(1)采用瞬变电磁法探测巷道前方有效探测距离平距不小于100m,顶、底板方向垂距不小于80m,巷道两帮不小于60m范围内煤岩层含富水情况;

(2)采用震波MSP法探测巷道掘进前方75m范围内构造发育情况。

2.2 地质概况

110504工作面设计沿F104-1断层(工作面胶带机顺槽距F104-1断层平距126.1m~283.4m)走向布置,轨道顺槽设计长度1777.9m,胶带机顺槽设计长度1870.7m,切眼设计长度262m,工作面内平均煤厚6.57m。工作面上距第四系松散层底界面111.5~214m;上距9煤顶板上层砂岩108.2~114.2m,平均111.4m;上距8煤层44.68~52.37m,平均47.58m;下距1煤顶板砂岩66.29~87.55m,平均76.36m;下距1煤层92.54~100.11m,平均96.3m。

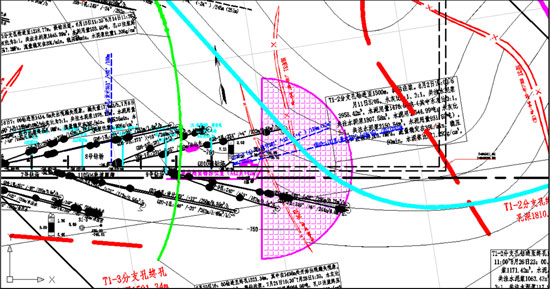

图2-1 110504工作面轨道顺槽采掘工程平面示意图

(1)5煤顶板粉细砂岩(4.44~11.2m):浅灰色,细粒结构为主,泥质胶结,波状层理,主要矿物石英,长石,夹薄层泥岩,并构成互层状,局部夹少数细长裂隙,且被方解石充填。

坚固性系数f=5.9~8.6(31-8孔实测)。

(2)5煤顶板砂质泥岩(0~1.84m):深灰色,砂泥质结构,平坦状断口,致密,性脆,富集植化碎片。坚固性系数f=1.74(31-15孔实测)。

(3)5煤顶板泥岩(0~1.13m):深灰色,泥质结构,见植化碎片,性脆。坚固性系数f=0.87(31-15孔实测)。

(4)5煤(4.2~7.33m):黑色,染手,碎粒状,鳞片状及粉沫状,以暗煤为主,含亮煤及黄铁矿,内生裂隙发育,属暗淡型煤。坚固性系数f=0.54。

(5)5煤底板砂质泥岩(0~2.26m):深灰色,致密,块状,砂泥质结构,参差状断口,在断面上见少量植物化石碎片。坚固性系数f=1.80(31-15孔实测)。

岩(煤)层产状为40~320°∠2~15°。

2.2.2 地质构造

巷道施工范围内煤(岩)总体呈一轴向北北东倾伏向斜构造,轴部位于大巷保护煤柱线向西1276.4m处;5煤底板最高处标高-711.2m,最低处标高-774.3m;根据现有资料及三维地震资料再解释分析,预计自巷道拨门开始向西施工481.8m、839.9m、963.5m、1099.3m、1205.8m、1593.3m将分别揭露JXDF08∠55°H=1.5m(正)、NDF29∠55°H=1.8m(正)、NDF26∠50°H=3.5m(正)、NDF27∠60°H=2m(正)、BF36∠50°H=3m(正)、BF37∠50°H=2m(正)断层,详见表1-1。

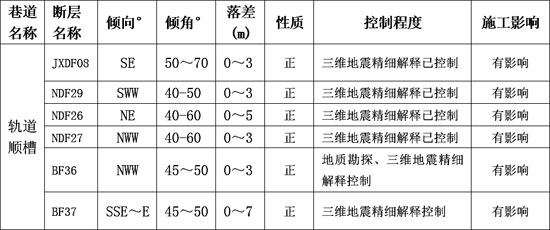

表2-1 构造一览表

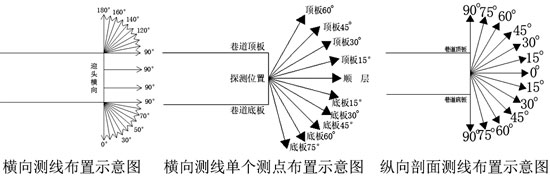

瞬变电磁法施工按照扇形观测系统布置,以巷道迎头为中心点呈扇形布置15个探测点(迎头掘进方向布置3个探测点),最左、最右探测点与巷帮垂直,每个探测点夹角15°;每个探测点剖面上观测10个方向,其中:顶板60°、45°、30°、15°及顺层、底板15°、30°、45°、60°、75°方向;同时,位于迎头巷中沿巷道掘进方向做纵向竖直剖面,自巷道顶板90°至底板90°方向,每个测点夹角15°;本次瞬变电磁探测巷道采集15×10+13=163个瞬变电磁物理点。详见图3-1。

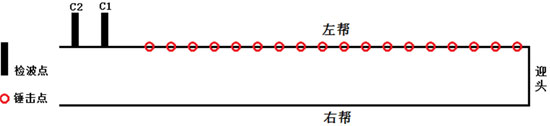

震波超前探测(MSP)技术方法主要控制掘进巷道前方构造发育情况,MSP在现场施工时每次由迎头退后均匀布置24个锤击激发点,锤击激发点间距约1m;两个接收点,接收点采用外挂三分量检波器接收,外挂三分量检波器可固定在巷道支护锚杆上;测点布置时,激发点与接收点均布置在巷道左帮,其中激发点间距约为1m,接收点间距约2.5m,详细见图3-2现场施工测点布置图。

图3-1 110504工作面轨道顺槽瞬变电磁探测单个测点方向布置示意图

图3-2 110504工作面轨道顺槽MSP震波超前探测测点布置示意图

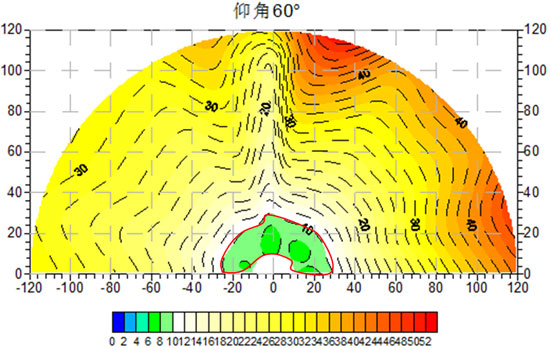

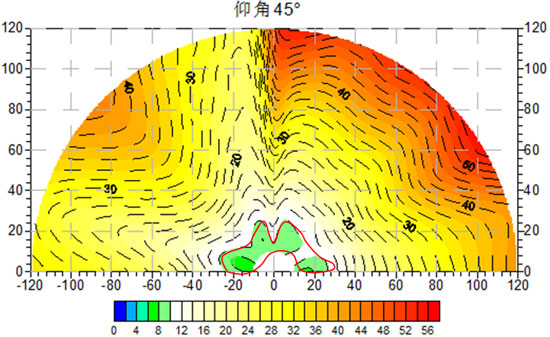

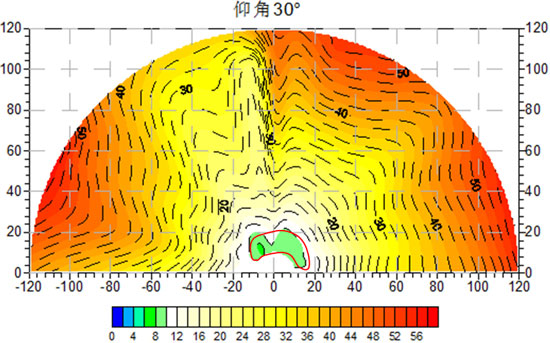

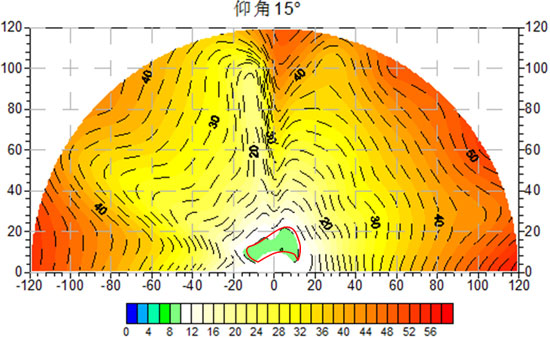

4.1 瞬变电磁成果解释

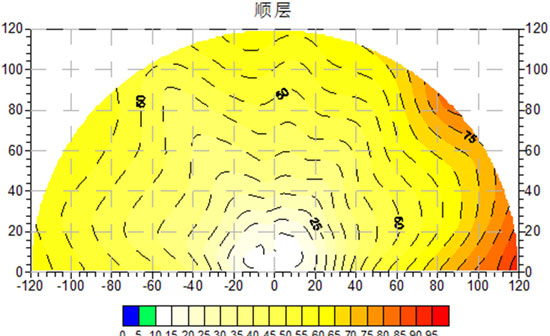

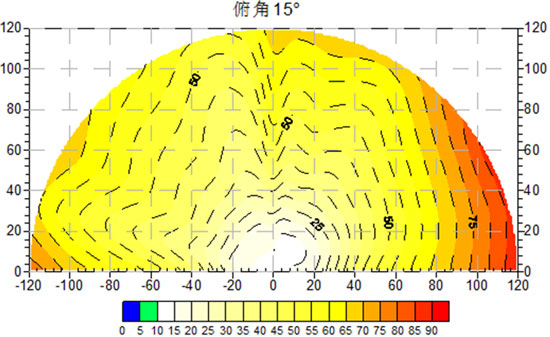

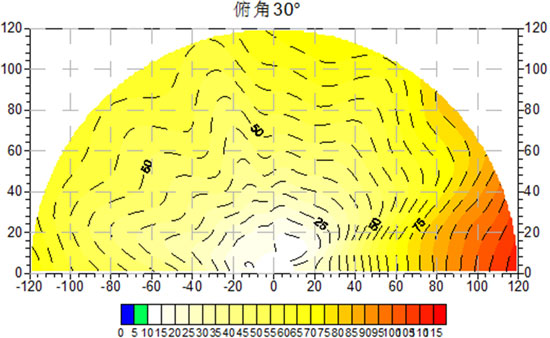

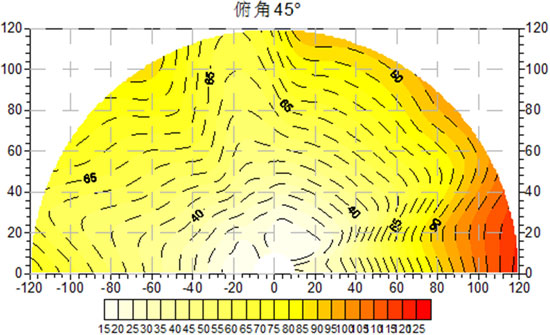

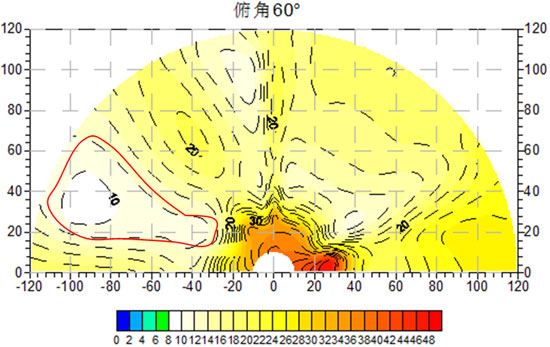

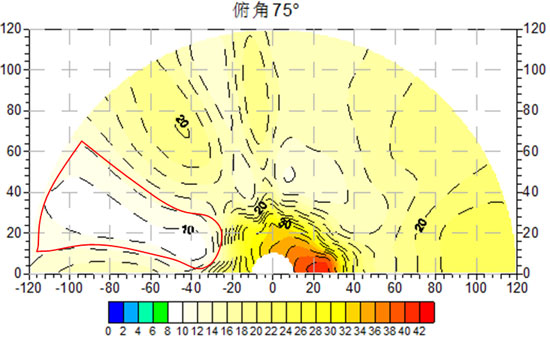

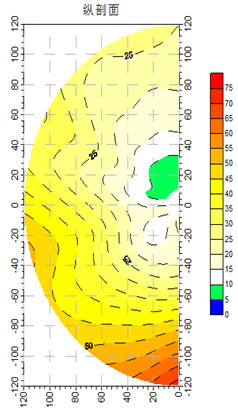

图4-1为迎头超前瞬变电磁探测仰角60°方向视电阻率等值线图,线框布置从巷道左侧旋转至巷道右侧,可以了解仰角60°方向视电阻率分布情况;由图可知仰角60°方向视电阻率值介于6-52Ω.m之间,发现一处相对低阻区域,位于迎头X轴-20~20m,Y轴0-20m范围内;仰角45°方向视电阻率值介于6-56Ω.m之间,发现一处相对低阻区域,位于迎头X轴-20~20m,Y轴0-20m范围内;仰角30°方向视电阻率值介于6-56Ω.m之间,发现一处相对低阻区域,位于迎头X轴-15~20m,Y轴0-20m范围内;仰角15°方向视电阻率值介于6-56Ω.m之间,发现一处相对低阻区域,位于迎头X轴-20~15m,Y轴0-20m范围内;顺层方向视电阻率值介于16-50Ω.m之间,视电阻率值整体较高;俯角15°方向视电阻率值介于12-46Ω.m之间,视电阻率值整体较高;俯角30°方向视电阻率值介于16-46Ω.m之间,视电阻率值整体较高;俯角45°方向视电阻率分布情况;由图可知俯角45°方向视电阻率值介于10-36Ω.m之间,视电阻率值整体较高;俯角60°方向视电阻率值介于14-30Ω.m之间,视电阻率值整体较高,但局部视电阻率值存在梯度变化,位于X轴-120~-40m、Y轴20~60m范围内;俯角75°方向视电阻率值介于10-30Ω.m之间,视电阻率值整体较高,但局部视电阻率值存在梯度变化,位于X轴-120~-30m、Y轴0~60m范围内;纵剖面视电阻率值介于18-48Ω.m之间,视电阻率值整体较高,发现一处相对低阻区域,位于X轴0~30m、Y轴0~30m范围内;

图4-1 迎头仰角60°方向剖面成果图

图4-2 迎头仰角45°方向剖面成果图

图4-3 迎头仰角30°方向剖面成果图

图4-4 迎头仰角15°方向剖面成果图

图4-5 迎头顺层方向剖面成果图

图4-5 迎头俯角15°方向剖面成果图

图4-6 迎头俯角30°方向剖面成果图

图4-7 迎头俯角45°方向剖面成果图

图4-8 迎头俯角60°方向剖面成果图

图4-9 迎头俯角75°方向剖面成果图

图4-10 110504轨道顺槽(A42点+42m)迎头纵向剖面成果图

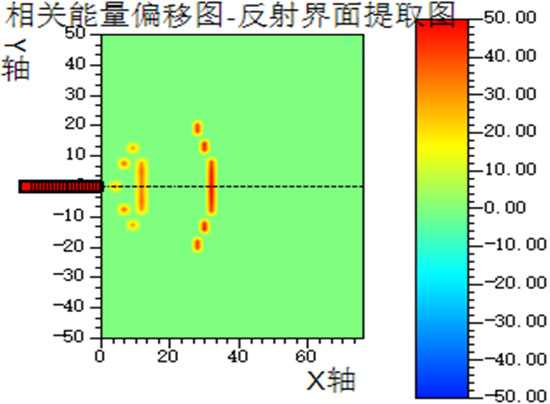

板集煤矿110504工作面轨道顺槽探测迎头位置为A42点+42m,本次采用锤击方式,有效解释距离为75m(迎头正前方75m范围),具体探测成果见下图4-11。

从绕射扫描偏移成像结果图可以看出,迎头前方未发现明显的反射界面。

图4-11 震波超前探测(MSP)深度偏移结果

本次瞬变电磁探测,仰角60°方向、仰角45°方向、仰角30°方向、仰角15°方向均以及纵剖面方向均各发现一处相对低阻区域,与顶板砂岩裂隙发育,局部富水有关;俯角60°方向、俯角75°方向均发现视电阻率值存在梯度变化区域,表示该区域富水条件发生了变化。

地震MSP探测发现2组明显反射界面,巷道掘进期间不排除断层等导水构造导致巷道滞后出水的可能。

5 矿方验证

矿方对迎头顶板施工6组钻孔,出水量14m³/h。

6 经验总结

通过在安徽某矿110504工作面胶带机顺槽瞬变电磁+MSP震波超前综合探测法的探测应用,充分说明煤矿井下瞬变电磁+MSP震波超前探测法是一种行之有效的水情水害、地质构造探测方法,同其他探水方法相比,具有以下特点:

a)瞬变电磁加MSP震波超前探测方法具有施工周期短、效率高、效果好的优点,为矿井防治水提供了可靠依据;

b)MSP震波超前探测实现了对掘进巷道长距离无伤害地质构造带的较准确超前预测预报,降低了因钻探扰动引起的煤与瓦斯突出现象,确定出异常区的位置;结合瞬变电磁的探水成果,为判断出水原因提供依据,探测结果可相互印证;

c)实践证明,矿方对异常区进行了钻探验证,验证结果与物探结果非常吻合,为该矿安全生产提供了可靠的地质资料。

下一篇

下一篇