谭磊,胡雄武,张平松,许华丽,左汪会

(安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南232001)

摘 要:基于水库坝体浸润特征是水库安全性检测的重要指标,常规观测手段受限于测点少,费用高,易受损坏等缺点,难以发挥出应有的效益。根据室内测定电阻率与土体含水率之间的相关关系,提出利用并行电法技术连续多频次测试坝体浸润特征的新思路。在坝体内部水位升降引起电阻率响应特征的数值模拟基础上。结合室内物理模型试验的结果表明.并行电法技术可以达到连续监测坝体水位升降动态变化全过程的目的。在实际工程应用中采用同一测点浸润前后电阻率的变化率和不同测线位置垂向上电阻率比值参数分析技术,可直观有效地标定出坝体水位的位置。现场监测试验结果证明了并行电法时移技术监测坝体内部浸润动态特征中的可行性。为坝体安全评估和治理提供了有力的技术支持。(安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南232001)

关键词:浸润特征;含水率;并行电法;动态变化;比值参数

据全国第一次水利普查资料显示,截止至2012年底,我国江河已建堤防近27万km,已经建成各类水库98002座,水库总库容932312亿m³[1]。为确保众多水利工程发挥良好的社会经济效益.必须实时掌握坝体运行状态的第一手资料。因地制宜进行有效地合理管控。这其中坝体内部浸润线的高低,是进行堤坝防渗能力和稳定性等状态进行科学评价有效的技术参数。因此,掌握坝体浸润特征的动态变化过程、对判断和评估坝体病害的演变历程,工程稳定性评价及后期的运行维护等会起到重要的作用[2]。

目前,针对坝体水位测试的技术手段主要分为直接和间接两大类。其中测压管[3]、渗压计[4]等测量设备可直接准确反映出坝体某点的水位高程,但此类传感器需要在典型横切面上预设一定数目的观测孔,难以实现大面积随机测量。同时,针对长距离堤坝的纵剖面浸润特征的描述.稀少的离散化测点数据显然达不到精准调查目的。而间接测量方法凭借其快捷,准确,无损,加密测量点的优势,逐渐成为坝体浸润特征测试中的重要手段,十要有探地雷达法[5],高密度电法[6],激发极化法[7],自然电场法[8],流场法[9],浅层地震法[10],瞬变电磁法[11]等技术。不过此类手段限于自身的局限性和坝体条件的复杂性.无对照性仅足单次勘探达不到实时跟踪监测坝体内部变化过程的要求.难以判断和预测坝体的破坏趋势.不能形成长期的监测预报系统[12]。本文采用电法测试技术,通过建立了不同水位高程的坝体数值模拟,分析反演断面的电阻率分布。讨论不同水位坝体的电阻牢响应特征。在此基础之上。利用井行电法技术进行了不同水位坝体监测特征的物理模型试验.并结合现场上程验证了该技术的有效性。

1 坝体浸润特征的并行电法测试基本原理

作为直流电法的新发展,并行电法技术是根据AM、ABM两种不同的供电方式,采集到地下地质体在人工供电条件下形成稳恒电流场的地电信息。集成电剖面和电测深为一整体,结台电阻率层析成像等技术,从他场数据观测及电阻率反演等方面改进而成[13]。并行电法是通过改进测线多点数据采集方式,实行拟地震式数据采集构架,供采分离,极采同步,大大提高施工效率,实现了快捷海量数据的采集,多次覆盖式叠加系统降低随信号机[14]为水位动态长期连续监测提供了技术前提。

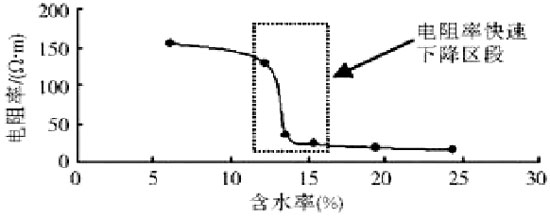

电阻率是表征物质导电性的基本参数之一[15],是由温度、压力、孔隙度、孔隙结构、饱和度等因素[16]综合决定。土质坝体电阻率的分布主要受控于土质含水率的大小,正确认识电阻率与含水率之间的关系,对坝体并行电法测试应用具有重要物性意义。本次试验仪器选用WBD并行电法仪.测试土体是利用取土器取自于多种类型土石坝,测试采用小四极法中的温纳四极排列方式进行不同含水率黏士体的电阻率测试。限于篇幅,选用某均质土坝中黏土的电阻率与含水率之间的关系(见图1)作简要说明。从图1中曲线图上可以直观看出,黏土的电阻率整体是随着其含水率增加而呈现逐渐减小的趋势但不同含水率范围内电阻率的变化规律是不尽相同的;在含水率8%~17%之间.电阻率下降的尤为剧烈。

图1 电阻率与含水率之间的变量关系

土石坝体基础主要是由黏土和砂石等固体骨架构成.由于土体含水量的不同造成不同深度位置坝体的电阻率存在差异,这为并行电法测试坝体水位高度提供了物性基础。当坝体内部水位稳定时,水浸坝体部分的电阻率较小,表现为相对低阻;水位以上部位,相对呈现出高阻区域。因此,可以根据坝体电阻率之间的差异,长期连续探测坝体电阻率的动态变化规律。从而识别出坝体的浸润特征变化情况,为评价坝体稳定性和健康状况提供可靠的依据。2 坝体内部水位升降的模拟实验

为了讨论坝体浸润后电性响应基本特征,分别采用数值模拟和物理模型试验进行说明。模拟和模型材料参数选用方面不仅符合相似定律,且满足电性参数的相似准则。

2.1 数值模拟实验及分析

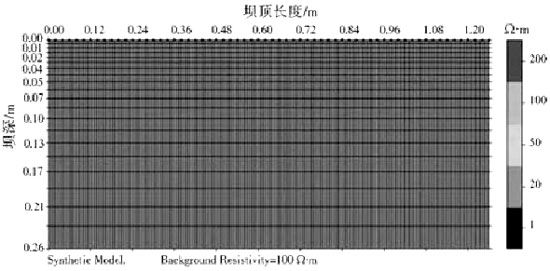

图2 坝体模型纵剖面背景地电断面

图3 坝体电阻率值与水位升降关系

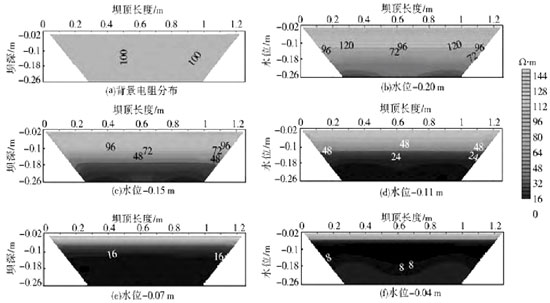

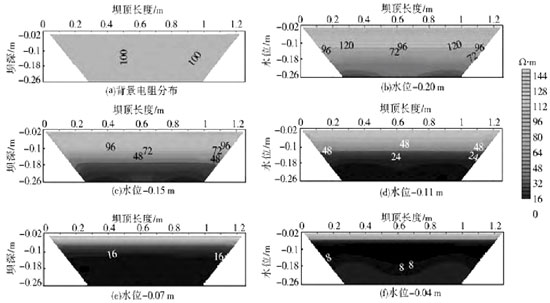

本次数值模拟足在EarthImager2D软件的正反演模拟平台上进行。模型是山坝项长度1.26m,坝深为0.26m的堤坝纵剖面断面构成。坝体土体电阻牢设置为100Ω•m,水的电阻率设为1Ω•m(见图2)。坝体中水位分别设置为-0.23m,-0.20m,-0.15m,-0.11m,-0.07m,-0.04m,-0.02m等几个位置。在坝顶而批布置64道电极,电极间距0.02m。采用垂向上分辨率较高的温纳四极[17]装置作为测带方式,得到一组坝体电阻率变化的剖面(图3)。

图3 坝体电阻率值与水位升降关系

从反演电阻率剖面图上可以看出.整体电阻率值与水位的抬升具有紧密的联系。不同高程的水位反演图对比分析,得到了以下认识:坝体内部电阻率随水位的上升而下降,可以根据电阻率的变化情况反映出坝体内部水位动态变化;但对于坝体水位较深的部位,电阻率的变化明显性降低,分辨能力有限。

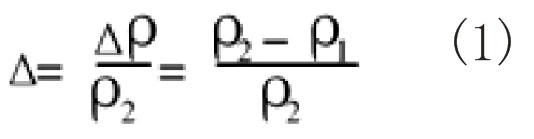

为了进一步更加准确分析出该纵剖面坝体水位的位置,通过提取坝体同一位置不同深度水位的电阻率变化率来加以探讨。

式中:△为电阻率的变化率;ρ1为提取07m水平剖面位置处不同水位深度电阻率值:ρ2为无水浸情况下的背景相应的电阻率值。

从数据曲线图4中,可以看出随着水位的不断升高电阻率变化率也逐渐增大,主要呈现出变化率由快到缓,最后又加快的变化规律。不同深度水位变化率不同,深度较深时变化幅度相对较小,可靠性低,这也符合直流电法的勘探深度问题。此次通过对电阻率变化率的分析,可以加强对水位测试准确度的基本评价。

图4 同一平面位置不同水位深度的电阻率变化率趋势

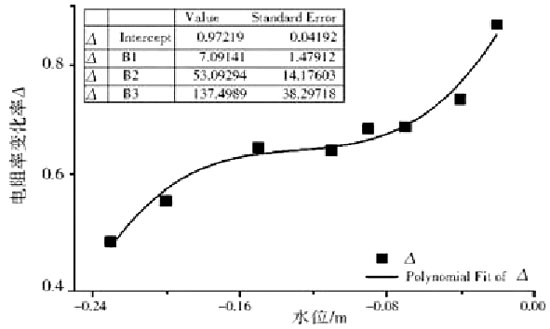

2.2 物理模拟实验及分析物理模型在室内的有机玻璃水槽中进行,水槽的具体参数如下:整体高度0.6m,长度为1.3m,宽0.8m,坝体两端采用垂直面。实验选用含水率为12%的黏土作为筑坝材料,填筑过程中采用分层辗压方法,保持土体的均一性。坝体模型长度为1.3m,高度0.5m.梯形坝顶和坝底上下层面分别为0.4m,0.6m,图5为坝体的模型图。电极采用直径0.5mm,长度2cm的铜棒自制而成,电极间距为2cm,共布置64道电极。实验过程中,每注水5cm静止2h后,测量1次,共得到11组电法数据。限于篇幅,本文选用了4组并行电法采集的数据进行对比分析,说明实验效果,见图6。

图5 坝体物理模型

图6 坝体水位变化的电阻率反演断面

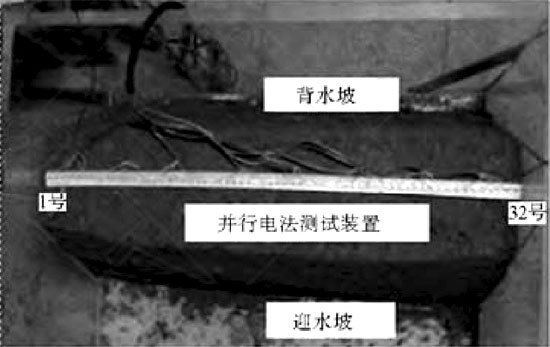

未注水时电阻率断面整体表现出相对高阻,位于-0.2~-0.3m区域内电阻率100左右,浅表层低阻为部分浸水增强电极耦合结果。随着水位的上升断面电阻率呈下降态势,低电阻率线逐渐上升。从试验水位变化的结果来看,并行电法技术在浸润特征动态变化中效果明显。不过限于水槽体积等其他因素影响,本次实验判定水位的具体位置还需要深入研究。

图6 坝体水位变化的电阻率反演断面

3 现场测试验证

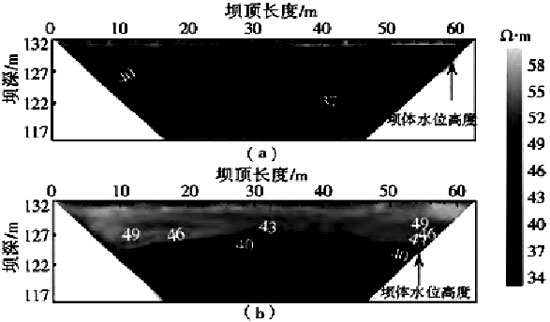

浙江某水库是一座以防洪为主,结合供水兼灌溉等为主综合利用的小型水库。大坝为均质土坝,坝顶高程12680m,最大坝高293m,坝顶长132m。为查除隐患先后两次对该水坝进行现场探测,勘察测线在坝体中轴线位置线性布置,电极极距1m,共布置了64道电极,测线长度63m,其中1号电极距左坝1.5m。

图7 两次探测大坝电阻率反演断面

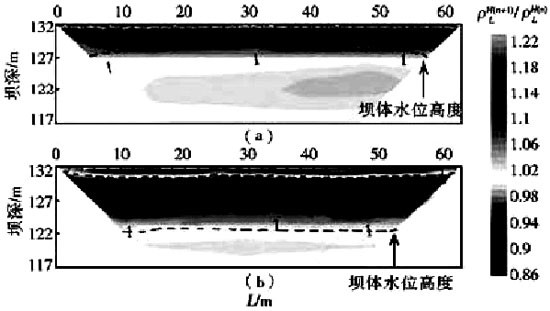

图7(a)是在坝面受雨水浸润潮湿的情况下探测的反演结果断面图,相比图(b)电极接地电阻较小,更客观反映出坝体上表面的电性特征。均质粉质黏土坝体受内部水位影响。由浅到深电阻率呈递减趋势,直至受坝体饱和含水阻值基本稳定。根据测量电阻率的分布情况,初步推断出坝体内部水位如图7中虚线所示,(a)中水库蓄水量较大,坝体水位高程基本位于129-127.5m之间,由于剖面各处坝体介质差异,致使水位并不在同一水平线上。(b)中受库水位下降的原因,坝体水位也显现出不同幅度的下移。因此,从反演断面上可以看出两次探测次水位明显升降,这与观测到水库内水位下降相吻合,说明并行电法测试技术在此方面的有效性。由于坝体介质类型,结构性质不一致,测试得到的电阻率值是多介质,多因素综合等效的结果。通过电阻率之间的差异划分水层界面存在一定的困难,但是在垂向上电阻率发生突变点正是坝体水位界面的位置(18)。

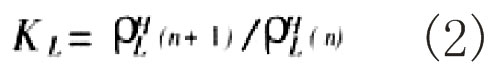

式中:KL指不同垂向上相邻测点问电阻宰比值参数;L指测线水平方向上的位置;Ha指垂向深度上的数据点。

水位面两侧坝体介质含水量的不同引起电阻率具有一定的差异性,含水界面上测电阻率由上到下一般递减,表现为KL小于1的值,含水层面位置或下方,电阻率基本保持不变。KL通常为1。图8是图7经过比值参数改正后的电阻率变化分布图,图像直观清晰的反映出坝体内部水位的分布。通过比值参数进一步校正了根据电阻率判定水位的准确度,图中标定的红色虚线为坝体水位的位置。在浅层不舍水的位置也出现KL为1的比值区域,坝体表面存在较多的碎石干扰,这也一定程度上反映出电极接地不良造成电阻率测量的虚假异常范围。

图8 两次探测大坝电阻率垂向比值参数

此外,根据两次探测电阻率图像可以看出(见图7),测线上30-48m位置下方存在相对周围介质表现椭圆形低阻区域。并且这种低阻随着坝体水位的升降,异常区域中心位置也发生相应的改变,水位浅时,异常区高程在124m左右;水位下降时,异常区下降到122m深。坝体内部结构受到水体的充填,较周围坝体在电性上呈现相对低阻。这种打破了纵横向电性的变化,常是病害的多发地,因此为了保障坝体的安全。进行了钻探验证。从钻孔柱状剖面上可以看出,该处土质含水量较大,位于坝体与坝基的接触带上。后续应对此范围加密勘探,观测低阻区区域的发展情况以及动态变化规律,从而为水库坝体的安全提供预警资料。4 结论

(1)并行电法系统可以实现对坝体内部水位升降动态变化的实时跟踪测试。获得的电阻率参数一定程度上反映出坝体内部介质物理性质的变化。与此同时也可对坝体病害进行探查,丰富了坝体内部情况的信息量,这对坝体质量的安全性评价起到重要作用。

(2)文章利用坝体水位变化的电场响应模拟和不同水位变化的坝体物理模型试验,并采用水位升降引起电阻率变化率参数技术进一步加强了水位的甄别,提高了并行电法探测水位变化的直观和有效性。

(3)由于坝体电阻率是多种因素综合作用的结果,且水位附近电阻率值表现出渐变性,但在含水层面表现突变的特点,利用垂向相邻测点电阻率比值参数的大小进行水位的标定。此项处理手段增大了电阻率区分水位的分辨力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国水利部,中华人民共和国统计局.第一次全国水利普查公告[z].中国承利水电出版牡.2013.

[2] 李宏恩.李铮.何勇军.水库工程病险成因典型实例分析[J].水利水电科技进展,2014.

[3] 刘金辉.昌马水库太坝浸润线观测分析[J].水利工程,2013.

[4] 李刚.宋先海.渗压计在渗流监测中的误差分析及对策.人民长江,2010.

[5] 周松.应用探地雷达技术探测坝体浸润线[J].水利水电技术,2001.

[6] 周杨.陈红卫.高密度电法在土坝浸润线探测中的应用[J].郑州大学学报:工学版,2012.

[7] 付琼华.应用激发极化法探测土坝浸润线及其微机程序介绍[J].江西水利科技,1988.

[8] 郑灿堂.自然电场法检测土坝渗漏隐患的技术[J].地球物理学进展,2005.

[9] 戴前伟.张彬.冯德山.等.水库渗漏通道的伪随机流场法与双频澈电法综台探查[J].地球物理学进展,2010.

[10] 刘国辉.李思鹤.张献民.等.综合物探方法在瀑河水库工程勘察中的应用[J].物探与化探.2004.

[11] 王传雷.董浩斌.刘占永.物探技术在监测堤坝隐患上的应用[J].物探与化探2001.

[12] 房纯纲.葛怀光.贾永梅.等.瞬变电磁法用于堤防渗漏隐患探测的技术问题[J].大坝观测与土工测试.2001.

[13] 胡雄武.张平松.江晓益.并行电法在快速检测水坝渗漏通道中的应用[J].水利水电技术.2012.

[14] 江晓益.陈兴海.陈星.等.小型水库渗漏病害并行电法测试应用[J].工程地球物理学报.2013.

[15] 郭秀军.刘涛.贾永刚.等.土的工程力学性质与其电阻率关系实验研究[J].地球物理学进展.2003.

[16] 王兴泰.工程与环境物探新方法新技术[M].北京:地质出版社.1996.

[17] 金聪.刘江平.二维高密度电阻率法数值模拟与应用[J].地质与勘探.2014.

[18] 赵奎.伍跃胜.高忠.等.超高密度电阻率法在尾矿库水位探测中的应用[J].金属矿山.2013.

文章摘自:2015年10月《南水北调与水利科技》第13卷第5期

下一篇

下一篇