关键词:地质构造;无线电波坑透

1 概况

1.1 工作面概况

150102工作面走向长1290m,倾向长150m,工作面标高+865~+930m。

本次井下无线电波坑道透视探测位于150102工作面,工作量布置在工作面两侧的150102运输顺槽、150102回风顺槽内。(具体施工位置见图1-1)

图1-1 矿井无线电波坑道透视探测位置示意图

150102工作面运输顺槽、回风顺槽沿15#煤层掘进,15#煤平均厚度为5.66m,煤层倾角为8°~21°。本工作面煤层段上、下煤层均未进行过采掘活动,煤层赋存较为稳定,含0~2层夹矸,顶板为砂质泥岩、细砂岩、中砂岩,上部无采空区,工作面内断层构造发育。

1.3 地质任务

山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司在150102工作面进行井下无线电波坑道透视探测工作。我公司在充分了解了150102工作面地质资料后组织技术人员于2015年5月29、31日下井进行了数据采集工作,随即对采集到的原始数据进行了精细处理和针对性解释,于2015年6月2日完成本报告的编制工作。

本次工作的地质任务是:探测150102工作面内地质构造的分布情况。

2 施工方法及仪器

结合本次探测的目的、任务和施工条件,选择适合在两侧巷道内对工作面内构造进行探测的无线电波透视方法。所用设备为的YDT88型无线电波透视仪。150102工作面切眼长150m,经井下探测频率试验,选用穿透距离相对较大而精度较高的0.3MHz频率。

YDT88型无线电波透视仪是由福州华虹智能科技股份有限公司联合相关高校院所,引进先进的数字通信调制、高速采样、嵌入式系统等技术开发完成的新一代无线电波透视仪。该仪器具有轻便灵活、智能高效、透视距大、抗干扰能力强、续航时间长等特点。同时基于本仪器所形成的“一发双收”“一发一收”等现场工作方法,极大提高现场施工效率和探查精度。YDT88无线电波透视仪硬件系统构成图如图2-1所示。

图2-1 YDT88无线电波透视仪硬件系统构成图

3.1 完成工作量

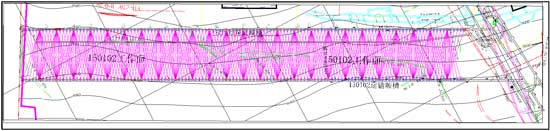

根据探测任务要求及工作面地质情况,本次采用定点法观测,发射点距50m,接收点距10m。共布置261个测点,52个发射点。其中,0号测点在切眼,运输顺槽测点号为0-130;回风顺槽测点号为0-129。见图3-1。

图3-1 无线电波坑道透视法现场布置示意图

探测条件:探测时回采工作面断电。对大型金属、管路、电缆、皮带、水仓、轨道、开关等金属导体未作任何处理。

150102工作面实际探测情况:2015年5月29日,对150102工作面进行现场编点、频率探测试验以及回风顺槽探测数据采集。5月31日进行运输顺槽数据采集。进行探测工作时,每个发射点发射时间为2分钟,接收时间为2分钟;换发射点时间为1分钟。每个发射点工作循环为3分钟。

4 资料解释与成果

4.1 数据分析与评价

本次探测仪器工作稳定,接收数据较稳定,接收数据较完整。对受工作面金属体设备干扰严重的数据进行了剔除处理。

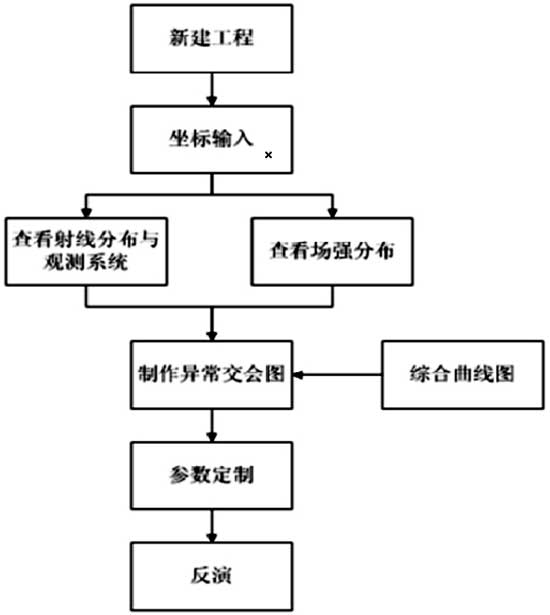

4.2 资料处理流程

资料处理的基本流程为:

图4-1 资料处理基本流程

本次坑透仪采集的数据用无线电波透视CT软件进行反演,反演结果以实测场强曲线图、实测场强分布图和SIRT法反演(CT成像)图表示。实测场强分布图中数值大小用不同色标值表示,其中浅(白)色调为高场强值,冷(蓝)色调为相对低场强值;SIRT法反演CT成像图为煤岩层电磁波吸收系数值图,数据值大小用不同色标值表示,其中浅(白)色调为低电磁波吸收系数值,冷(蓝)色调为高电磁波吸收系数值。

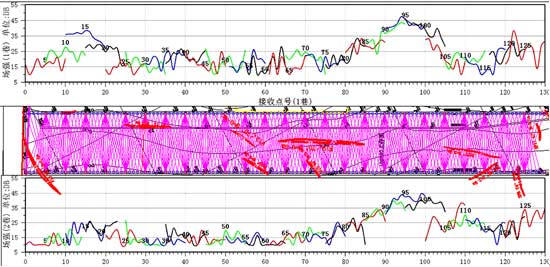

1、无线电波透视实测场强值曲线图

本次坑透仪探测实测场强曲线图见上图4-2,由此可见:

1)10~20号点、80~105号点区段为场强相对高值区段,其场强值多高于35db,说明该段煤层无线电波透视能力强,煤层电阻率值较高,工作面煤岩层对无线电波的吸收系数值较小,代表了正常煤岩层无线电波场强的典型值。

图4-2 实测场强曲线图

2、无线电波透视实测场强分布图

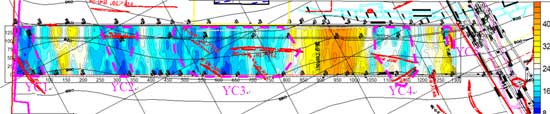

本次矿用无线电波透视仪实测场强分布图,见下图4-3,其中蓝色调区越深表明其场强值越低,即该段煤层无线电波穿透能力低,为潜在的构造异常区。图中各段情况反映结果与实测场强曲线结果基本一致,在此不再赘述。

图4-3 无线电波透视实测场强分布图

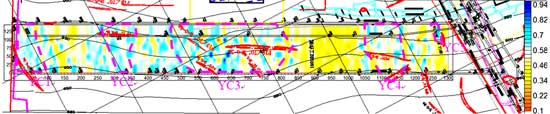

本次矿用无线电波透视仪SIRT反演吸收系数(CT)成像图,见下图4-4,该图中吸收系数的强弱表明煤岩层介质的差异,图中蓝色色标表示强吸收系数值,其蓝色越深表示存在异常的可能性越大,因此可以对内部构造及其特征进行判定。

4.4 结论

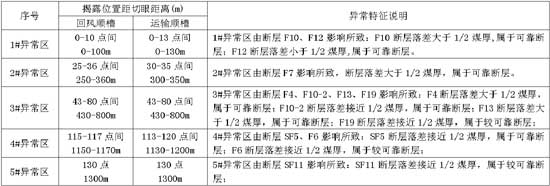

据实测场强值分布图综合分析,本工作面主要有6个探测异常区,各个异常区探测结果见下表所示。

图4-4 无线电波透视吸收系数分布图

表4-1 探测异常区特征分析表

4.5 验证

此次提交的报告经矿方技术部门分析评价,认为施工质量、探测成果均较好。经检验与随后获得的实际地质构造情况比较符合,此项物探工作成果为矿方地质工作提供了重要的地质依据。

作者简介:

施劲松,男,安徽合肥人,安徽理工大学地球与环境学院水文与水资源专业。

下一篇

下一篇