建国60多年来,在这一研究领域我国经历了由借用前苏联分类到结合国情的自主研发过程,提出过很多与时代相适应的分类方案,均因实践的局限性,始终处于不断完善中。自20世纪60年代以来国家依靠自身力量,查明了一大批水文地质条件复杂的矿床,特别是在岩溶发育充水矿床的勘探中,采用大流量抽、放水实验的整体流暴露技术和70年代又在矿坑涌水量预测中引进数值方法,大大提高了勘探和预测水平,1977~1978年国家组织55个岩溶充水矿山回访调查,通过对勘探报告与开采实际的对比验证,对岩溶充水矿床的勘探预测方法的准确性及存在问题有了更系统全面的掌握。在此基础上,1993年水文地质、工程地质研究所提出了《中国岩溶充水矿床水文地质勘探类型》,将岩溶充水矿床进一步划分溶隙充水、溶洞充水和暗河管道充水三个亚类。1991年10月1日国家技术监督局在吸纳了《岩溶充水矿床水文地质勘探类型》和1982年地质矿产部颁发的《矿区水文地质工程地质普查勘探规范》的基础上,颁发了新的国家标准《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91)。该标准有以下规定:

1.类及亚类

首先根据矿床主要充水层的储水空间特征,将充水矿床划分为三类:

第一类:以孔隙含水层充水为主的矿床,简称孔隙充水矿床。

第二类:以裂隙含水层充水为主的矿床,简称裂隙充水矿床。

第三类:以岩溶含水层充水为主的矿床,简称岩溶充水矿床。

岩溶充水矿床又可按岩溶形态划分三个亚类。第一个亚类为溶蚀裂隙为主的岩溶充水矿床;第二亚类为以溶洞为主的岩溶充水矿床;第三个亚类为以暗河为主的岩溶充水矿床。

2.不同的充水方式与类型

按矿体(或层,下同)与主要充水含水层的空间关系,上述各类充水矿床分为:直接充水的矿床,指矿床主要充水层(含冒落带和底板破坏厚度)与矿体直接接触,地下水直接进入矿坑;顶板间接充水矿床,指主要充水层位于矿层冒落带之上,矿层与其之间有隔水层或弱透水层,承压水通过底板薄弱地段、构造破碎带、弱透水层或导水的岩溶陷落柱进入矿坑。

综合考虑矿体与当地侵蚀基准面的关系,地下水的补给条件、地表水与主要充水层水力联系密切程度,主要充水含水层和构造破碎带的富水性、导水性、第四系覆盖情况以及水文地质边界的复杂程度等,各类充水矿床又可分三个类型:

第一型:水文地质条件简单的矿床。主要矿体位于当地侵蚀基准面上,地形有利自然排水,或主要矿体虽在基准面以下,但附近无地表水体。矿床主要充水层和构造破碎带富水性弱至中等,地下水补给条件差,很少或无第四系覆盖,水文地质边界简单。

第二型:水文地质条件中等的矿床。主要矿体位于当地侵蚀基准面上,地形有利于自然排水条件,主要充水含水层或构造破碎带富水性中等至强,地下水补给条件好;或主要矿体虽在基准面以下,但附近地表水不构成矿床的主要充水因素,主要充水含水层、构造破碎带等富水性中等,地下水补给条件差,第四系覆盖面积小且薄,疏干排水可能产生少量塌陷,水文地质边界较复杂。

第三型:水文地质条件复杂的矿床。主要矿体位于当地侵蚀基准面以下,主要充水含水层富水性强,补给条件好,并具较高水压,构造破碎带发育。导水性强且沟通区域强含水层或地表水体,第四系厚度大,分布广,疏干排水有产生大面积塌陷、沉降的可能,水文地质边界复杂。

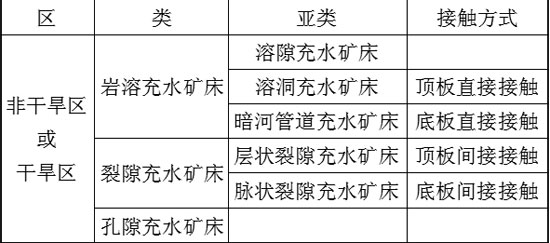

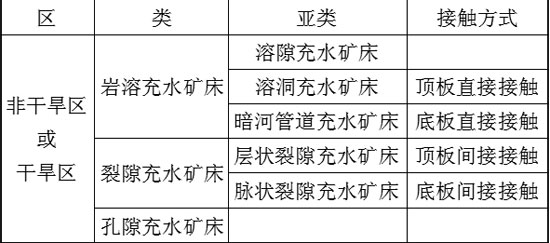

1995年,水文地质工程地质研究所主编的《中国固体矿床的水文地质特征与勘探评价方法》中提出了新分类划分法(表1)。

表1 中国固体矿床水文地质类型

一、岩溶充水矿床

指分布在可溶岩地区,以岩溶充水为主的矿床。90%以上已开采的大水矿床均属此类。

由于岩溶的形成发育条件、空间形态、区域地质、气候等因素控制形成很强的区域性特征,北方以溶隙为主,南方以溶洞为主,西南则以岩溶管道为主,形成三种不同的区域性矿床充水类型。

(一)溶隙充水矿床

分布在秦岭—大别山—淮河以北大部分地区。重要矿床类型有海陆交互相沉积矿床和矽卡岩型矿床。以溶隙充水为主,最大特点是矿坑涌水量大,以底板突水为主。主要充水含水层是寒武奥陶系灰岩,其中以奥陶系灰岩为主,厚200~600m;岩溶形态以干谷、大泉和地下溶隙网络形成大面积纵横岩层中的区域构造,裂隙网络的基础上,以溶隙为主包括部分小溶洞组成的岩溶水系统。岩溶发育在垂向上有“层控”性,在水平方向上有变构造控制的“构造”性。

1.主要特点

(1)巨型蓄水构造

以大型向斜、单斜构造盆地为主,形成完整的岩溶地下水系统。构造盆地宽缓,分布面积以超千平方千米为主;寒武奥陶系灰岩厚而高,具有相对统一的地下水面,地下水储存量以数十亿立方米为主,调蓄库容大,蓄水构造上裸露区面积一般占分布面积的20%以上,以降水补给为主,干谷是入渗集中补给区,全区各蓄水构造的平均补给量达(1~4)×108m³/a。埋藏区上盖石崖,二叠系煤系地层,煤田坐落在巨型、高大头的大“水盆”上,占同类开采大水矿床的50%,其中有矿坑涌水量位居国内之最的河南焦作煤矿达89.17×104m³/d和河北峰峰煤矿达33×104m³/d;裸露区在鲁籍等地有岩体入侵,分布有矽卡岩型铁矿,因裸露面积大,且矿体与中奥陶灰岩直接接触,矿坑涌水量也大,以地面岩溶坍塌陷溃水为主。

(2)溶隙网络强径流带

它是巨型岩溶蓄水构造长距离漫长径流过程的强烈溶蚀分异作用的产物,如同地表水一样,它也分干流与直流,在蓄水构造中起汇流、储存、传输和调节作用。埋藏区受区域构造方向和断裂发育程度、强度的控制,沿构造断裂带、断块构造的地垒,无压向承压转化的过渡带及排泄区等地分布;在裸露区受断裂构造、水文网及岩体控制,沿断裂、水文网分布。水循环深度在埋藏区可达-500m;在水平方向上形成富水性与导水性极弱且含水较均匀的集中径流带。其渗流场特征如河北峰峰煤田王凤矿1978年大型抽水实验,抽水强度为13.56×104m³/d,单位涌水量为7.68×104m³/d,抽水降落漏斗呈碟状近同步等水位下降,水流坡度0.4‰,水力传递速度0.18km/min,导水系数7.14×104㎡/d。矿坑大水量的突水点和岩溶坍陷均分布其上。溶隙网络强径流带中的地下径流,在向排泄区运动中,因减压作用一般呈网络状分散溢出,地表形成既分散又集中的岩溶大泉。反之,可以从泉流量大小、集中程度了解强径流的规模与水力性质。

(3)构造断裂的影响无所不在

大到控制蓄水构造、矿床、井田边界以及岩溶水的循环深度与强径流带的分布;小到控制突水点的分布及其突水量;此外,断裂又是岩体入侵通道,岩体控制充水围岩的厚度与边界;断裂与岩体的分割穿插常将岩溶水系统分割为边界条件与富水性各异的含水条带,造成断层两侧矿坑涌水量的巨大差异。如河北黑龙洞岩溶水系统中的王风煤矿和杨二庄铁矿分别位于南洺河阻水断层南、北两侧、南侧为大水矿床,北侧因岩体分割包围为中等偏弱充水矿床。

(4)矿坑涌水量

大小取决于:蓄水构造的规模;裸露区面积大小;强径流带的发育程度;(煤矿)埋藏区在岩溶水系统水循环中的地位,在正倾斜系统(即正地形)中,埋藏区位于系统的中下游汇流区,多数为大水矿区;在反倾系统(负地形)中由于埋藏取位于系统上游的缓流区,无大水矿床;(铁矿)岩体对充水围岩的封闭程度。

下一篇

下一篇