陈兴海1,张平松1

(1. 安徽理工大学 地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

摘 要:在我国东部沿海地区,爆破挤淤法广泛应用于软土及淤泥质土地基处理中,为检测工程质量及计算块石方量,必须对爆填块石的厚度及底面形态进行探测。本文结合工程实践,主要使用探地雷达法和地震映像法结合钻孔揭露,对爆填块石厚度及底界形态进行探查,说明了探地雷达和地震映像法在实际中的应用效果,并此类工程提出探测建议。

关键词:海堤、抛石厚度、探地雷达、地震映像法

1 引言

近几年来,海堤爆破挤淤抛石置换法已广泛应用于港口等软土地区的地基处理中,为了保证工程的填筑质量及科学的计算工程抛石方量,必须进行抛石的厚度、深度及断面形态的检测[1];据国家行业标准(JTJ/T258)19985《爆炸法处理水下地基和基础技术规程》和浙江省地方标准《海堤工程爆炸置换法处理软基技术规范》(DB33/T839-2011)规定[2][3],爆填堤心石成形断面质量检验宜以钻孔探摸、体积平衡法和物探法为主要的手段进行检测。其中钻探法与物探方法相比直观且准确,但其施工周期长且信息不连续,钻探法仅作为物探方法的验证及标定作用。而物探方法具有测点密度高、检测速度快和对抛填区无破损等优点,且由于抛石层和淤泥层之间存在一定的物性差异,为物探探测提供了探测前提,但由于抛填块石包括局部泥石混合层的复杂物性,如何提高其解析精度成为技术人员致力于解决的问题[4]。目前为止在海堤爆填块石厚度探测应用较多的物探探测手段主要是探地雷达法,其他物探方法有瑞雷波及地震映像法,但应用较少[5],而探地雷达法不含海水时探地雷达可以很好地识别海堤的抛石底界。在海水浸没条件下,介质的介电常数和电导率会明显增大;同时,探测误差也随浸没深度而增大,界面形态变平缓[6][7]。所以探地雷达应配以合适频率的天线进行探测,同时利用其他的探测方法进行综合分析和解释及少量的典型钻孔进行验证和标定不可或缺。本文结合工程实践,说明了探地雷达和地震映像法在爆填块石厚度检测中的应用效果。

2 探测方法的技术原理

2.1 探地雷达法

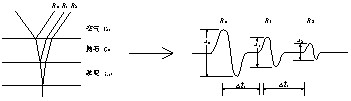

探地雷达是用频率介于 HZ的无线电波来确定地下介质的一种方法,它是在地表上向地下发射高频电磁波,电磁波在地下介质特性发生变化的界面上发生反射并返回地面。由于电磁波在传播过程中,介质的介电常数及集合分布形态受其路径及电磁场强度影响,可以根据回波信号的时延、形状及频谱特性等参数,推测出地下目标体的深度、介质结构及性质。为了获得地下界面的深度,必须得到电磁波在地下的传播速度 ,速度 和相对介电常数存在以下的关系:

其中c为真空中电磁波的传播速度(

图1 探地雷达测厚原理图

一般海堤探测断面的介质层大致为抛石层、土石混合层、淤泥层,抛石、淤泥及海水等介质之间有较明显的电性差异,具备雷达探测的基本物性条件,表1是常见介质的电性参数。

表1 常见介质的电性参数

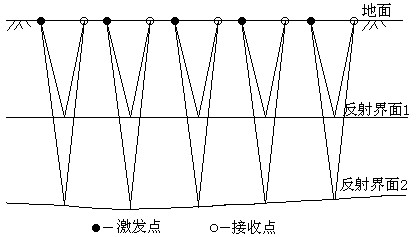

2.2 地震映像法

地震映像法又称高密度地震勘探、地震多波勘探或垂直反射波法。它是通过等偏移距或零偏移距激发宽频带弹性波,以共偏移距方式,近激发点、宽频带、快速高密度采集多波列弹性波信号,该信号中含有直达波、瑞雷波、来自不均匀介质体的绕射波、反射波等。通过分析地震映像图中的绕射波、反射波等波形特征,可以判断地下介质体的性质及分布情况。

图2 共偏移距施工布置示意图

根据反射波原理,单道观测系统有相应波路图,且它的时距曲线方程为:

(2)

(2)反之,根据测试波形求取反射相位时间,又可求解探测目标体的距离,从而进行地质解释。

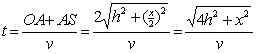

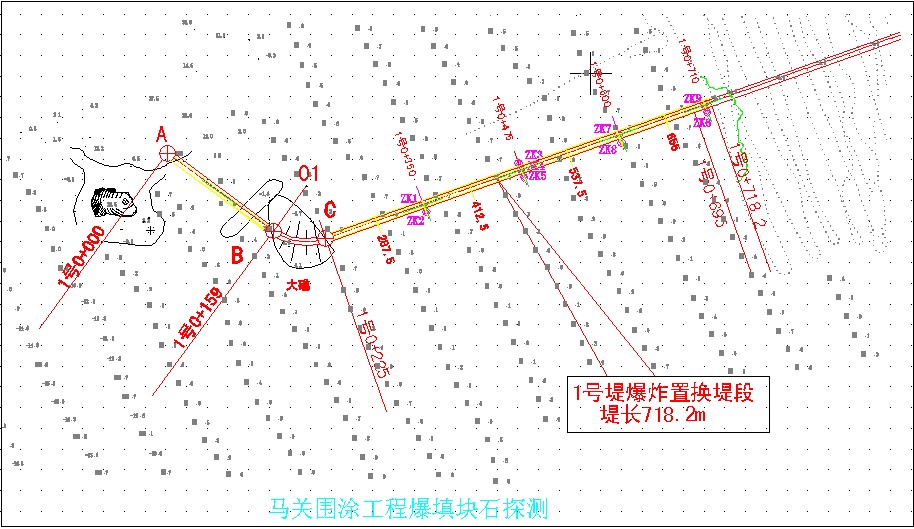

图3 1号海堤结构及工程特性图

3.1 工程概况及探测任务

本次探测区域是嵊泗县马关围涂1号海堤0+000~0+718.2段用爆填堤心石处理的堤基,1号海堤堤首与山体相接,0+159—0+225段分布暗礁,其余段堤基由上部厚达15~23m的淤泥及淤泥质软土(中间夹有厚0.5~2.0m的粉砂透镜体)及下部的老粘土和含角砾的中砂组成。其结构及堤基工程特性如图3所示。

为确保工程安全,采用钻孔检测法和物探法两种手段检测爆炸置换质量,并检查爆填堤心块石的落底深度和宽度是否达到设计要求。物探法主要采用探地雷达技术及浅层地震技术即地震映像法,以探地雷达为主。

3.2 测线布置及采集参数

3.1.1 钻探测线布置

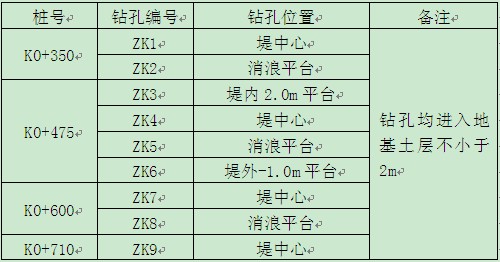

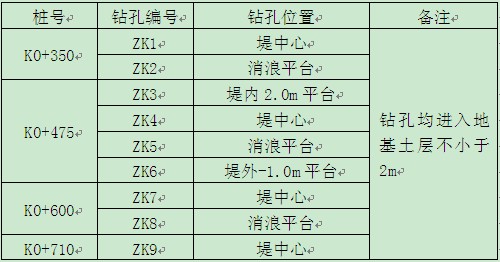

本次共布置4条钻探横剖面,分别位于K0+350、K0+475、K0+600及K0+710,其中断面K0+350及K0+600布置2只钻孔,断面K0+475布置4只钻孔,K0+710布置1只钻孔。

表2 钻探测线布置一览表

3.1.2 探地雷达测线布置

纵向测线布置:沿堤顶与消浪平台轴线布置4条,分别位于堤顶内侧、中心及外海消浪平台内侧、外侧,测线间距5m左右。测线长度约750m×4=3000m。

横向测线布置:每62.5m布置一条探地雷达横断面测线,共布置16条探地雷达横断面测线。总长度10m×8+7m×8=136m。

3.1.3 地震映像测线布置

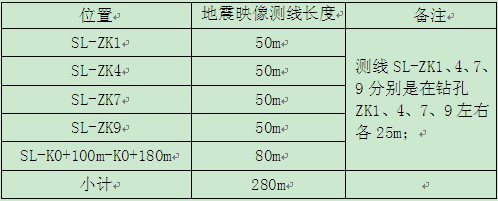

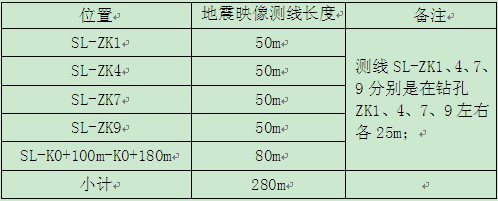

沿堤轴线布置5条,其中钻孔附近单条长度为50m,大礁附近一条测线长80m。

表3 地震映像测线布置一览表

3.1.3 仪器采集参数设置

本次探测使用的是瑞典RAMAC/GPR系列便携式高精度探地雷达,采用50MHZ频率的天线和450MHZ的采样频率,道间距0.03m,4次叠加,高截频70MHZ低截频15MHZ。地震映像法采用福州华虹智能科技股份有限公司生产的KDZ1114-3型地震探测仪,开4通道,采用间隔100 us,频带范围1~5000 HZ,道间距1m,偏移距5m,采样点数1K。

3.2 数据处理及解释

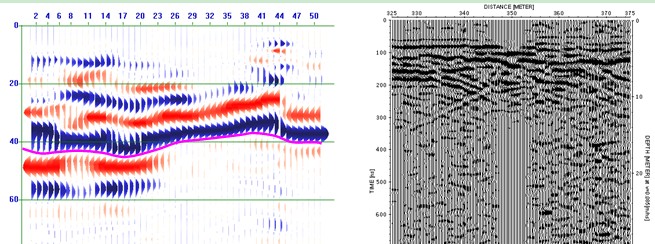

选取了其中两条探测剖面的结果图进行探测效果说明,图4为堤顶纵向测线SL-ZK1(50m)地震探测结果与雷达解释对比图堤顶纵向测线SL-ZK1(50m)地震探测结果与雷达解释对比图。该剖面有钻孔ZK1验证,位于26m处,选取图示反射层,标定雷达波的速度 ,地震波的速度 ,抛石层的埋深在20.1-20.8m,与钻孔揭露深度21m误差不超过1m。

图4 堤顶纵向测线SL-ZK1地震探测结果与雷达解释对比图

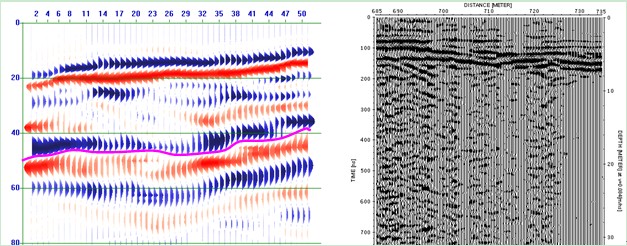

图5 堤顶纵向测线SL-ZK9地震探测结果与雷达解释对比图

通过本工程的探测可见:

(1)探地雷达和地震映像法都可大致确定海堤爆填块石底界的形态,配合钻探可大致确定块石的埋深,对整个置换工程质量进行评价。

(2)探地雷达由于分辨率与探测深度的关系,在进行现场探测时需对天线进行合理的选择,匹配现场的探测条件,才能得到较好的探测结果。

(3)由于爆填块石海堤本身地质条件的复杂性,抛石层内的含泥沙性、孔隙度、海水的浸没深度等特点,使得抛石层底部与泥石混合层之间的分辨率较差,所以应该为探测误差的修正找到一个较好的方法,或者同时进行多种物探方法的相互验证可以提高解释精度。

探测实践表明,地震映像法具有较强的横向分辨能力,探地雷达则具有快速、连续和整体性的优势,加上钻孔的验证作用,两种物探方法的相互配合,分别从浅层人工地震波场和电磁场方面反映探测对象和目标,起到了较好的互补和综合作用。

参考文献:

[1] 葛双成,朱晓军,陈军,等.海堤抛石雷达图像特征及检测效果分析[J].中国港湾建设,2008,5(157):9-12.

[2] 中华人民共和国行业标准, JTJ/T258-98爆炸法处理水下地基和基础技术规程[S].北京: 中国建筑工业出版社,1998.

[3] DB 33/T839 2011,海堤工程爆炸置换法处理软基技术规范[S].

[4] 王佳贺.地质雷达在海堤抛石探测中的应用[J].兰州工业高等专科学校学报,2012,19(6):39-42.

[5] 葛双成,叶可来,梁国钱,等.探地雷达和浅层地震波法在海堤抛石层探测中的应用[J].水利水电科技进展,2008,28(5):71-73.

[6] 宋华,王立忠.海堤探地雷达探测模型试验研究[J].岩石力学与工程学报,2011,30(增刊1):2826-2833 .

[7] 宋华.海堤工程探地雷达检测技术应用基础研究[D].杭州:浙江大学,2010.

[8] 邓义龙,地质雷达在海堤抛石底界探测中的应用[J].江淮水利科技,2012,(3):43-45.

下一篇

下一篇