技术支持中心 李松

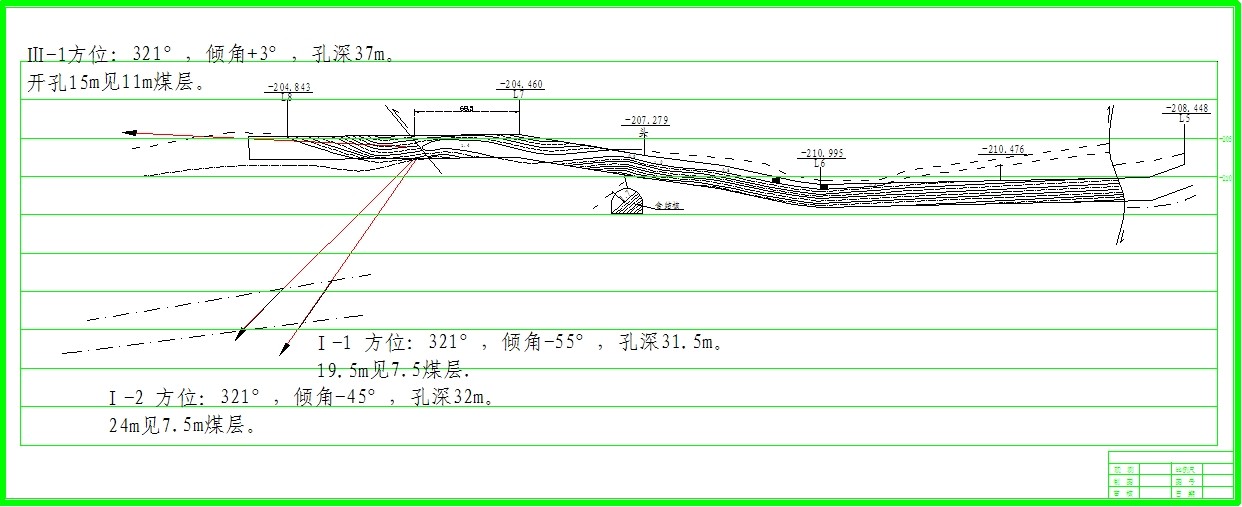

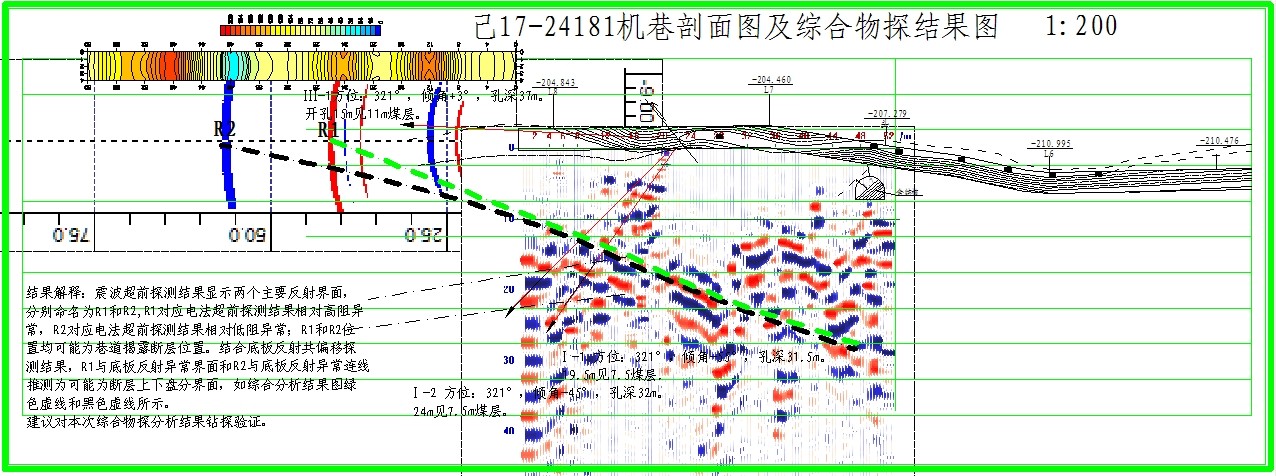

1 概况己17-24181机巷沿己17煤层掘进,该巷道在掘进过程中断裂地质构造发育,煤层特征变化较大,当巷道掘进至L7点前68.5m处时进行钻探,共施工三个孔,详情为:Ⅰ-1孔,方位321º,-55 º,孔深31.5m,开孔后19.5m后见7.5m厚煤层;Ⅱ-2孔,方位321 º,倾角-45 º,孔深32m,开孔后24m见7.5m厚煤层;Ⅲ-1孔,方位321 º,倾角+3 º,孔深37m,开孔15m后见11m厚煤层。根据巷道实际揭露煤层情况及钻孔资料,矿方地测科推测在己17-24181机巷掘进前方存在一条逆断层。针对此地质问题,矿方决定采用多种物探方法进行探测,验证地测科提供的地质推断,为己17-24181机巷的安全、高效掘进提供有效技术依据。

图1-1 地质概况

2 选用物探方法及简介

根据所面临的地质问题和所要完成探测任务,拟采用电法超前探测、MSP法超前探测和反射共偏移法进行探测,其中电法和MSP法探测己17-24181机巷掘进巷道前方,反射共偏移法探测己17-24181机巷掘进巷道底板。

2.1 直流电法

2.1.1 电法超前探测原理

根据所面临的地质问题和所要完成探测任务,拟采用电法超前探测、MSP法超前探测和反射共偏移法进行探测,其中电法和MSP法探测己17-24181机巷掘进巷道前方,反射共偏移法探测己17-24181机巷掘进巷道底板。

2.1 直流电法

2.1.1 电法超前探测原理

电法超前探测以全空间点电源的电场分布理论为基础。假设点电源(电流I)位于一个全空间均匀介质ρ0中,则点电源的电场分布特征具有三维全对称特点,在距点电源距离为r处:电流密度j0 =I/4πr2,电场强度E0=Iρ0/4πr2,电位U0= Iρ0/4πr,等位面是以点电源为球心的同心球面,电位大小决定于3个因素,即点电源供电电流的大小、介质的导电性ρ0以及观测位置r,有了I、ρ0和r就可以计算出空间任意一点的电场分布特征。实际工作中点电源所处的介质肯定不是各向均匀性的,而电法探测正是要探测并解译这种不均匀性,如果供电电流I已知,而电位U和位置r可以观测和测量,则利用四者之问的关系可以推算出ρ,ρ是反映介质导电性差异的基本参数,也是电法探测利用的基本参数。

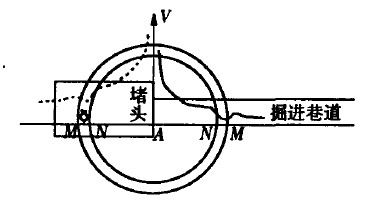

图2-1 电法超前探测原理示意图

相对于全空间均匀介质中点电源电位分布的同心球面,在非均匀介质中,等位球面的某个位置将发生某种程度的畸变而成为一个等位曲面,这将决定于介质中异常体的位置及导电性强弱。假设异常体处于有利的空间位置、具有适当的规模并与周围介质存在足够明显的导电性差异,则在异常体的不同边界(假设为内侧与外侧,也是其与周围介质的界面),等位面会有明显畸变,即异常体内侧与外侧电位有显著差异,这种差异通过仪器观测和有关计算可以捕捉,基于此电法超前探测得以基本的理论支持。电法超前探测原理示意图如图2-1。在A点供电,测量电极M、N的电位差是过M、N的2个同心球壳等位面的电压降,在全空间条件下,球壳体包含了供电点前后左右上下等各个方向的体积。显然,前方的异常信息也可以反映到MN处。如超前勘探原理图所示,巷道堵头内某位置的异常会使测量电位差曲线产生畸变,但该畸变在堵头内部并不能直接测量,图2-1中虚线所示。由于体积效应,畸变的实质是球状等位面发生畸变,即MN所在的球壳发生变形,根据等值性原理,在掘进巷道内的测点上也可以观测这种变化,所不同的是幅度可能会降低,如图2-1中实线所示。

2.1.2电法超前探测地球物理基础

从电性上分析不同地层的电性分布规律为:煤层电阻率值相对较高,砂岩次之,粘土岩类最低。由于煤系地层的沉积序列比较清晰,在原生地层状态下,其导电性特征在纵向上固定的变化规律,而在横向上相对比较均一。当存在构造破碎带时,如果构造不含水,则其导电性较差,局部电阻率值增高; 如果构造含水,由于其导电性好,相当于存在局部低电阻率值地质体。综上所述,当断层、裂隙和陷落柱等地质构造发育时,无论其含水与否,都将打破地层电性在纵向和横向上的变化规律。这种变化规律的存在,为以岩石导电性差异为物理基础的电磁法探测方法提供了良好的地质条件。

2.2 MSP法超前探测简介

矿井震波超前探测(MSP-Mine Seismic Prediction),是应用地震波在传播过程中遇到不均匀地质体(存在波阻抗差异)时会发生反射的原理,结合巷道的特点,设计研制的沿巷道后方布置震源和传感器来探测巷道前方地质条件和水文地质条件的观测系统。震波是由特定位置进行小型爆破产生的,爆破点一般是沿巷道左(右)帮平行洞底成直线排列,这样由人工制造一系列有规则排列的轻微震源,形成地震断面。这些震源发出的地震波在遇到地层层面、节理面、特别是断裂破碎界面和溶洞、暗河、岩溶陷落柱、淤泥带等不良界面时,将产生反射波。

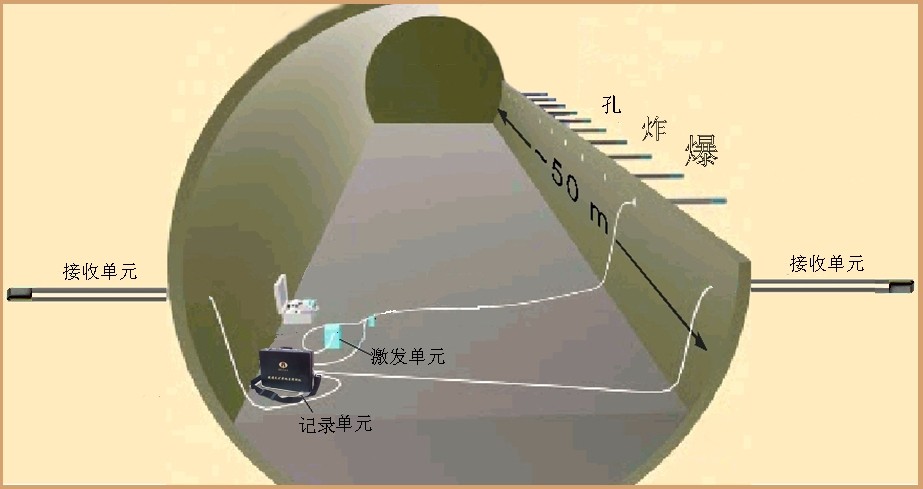

MSP系统主要由记录单元、接收单元和激发单元三部分组成(见图2-2)。

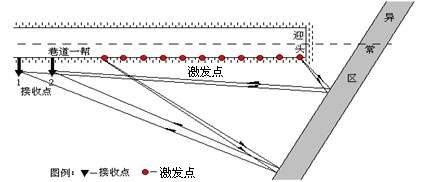

MSP法是通过巷道一帮布置两个或多个不同距离的接收器,目的是接收前方不同产状的地质界面的反射波。图2-3为两个后置检波器的工作原理示意图。接收器由极灵敏的三分量地震加速度检波器(X、Y、Z分量)组成,频宽10-7000Hz,包含了所需的动态范围。且三分量加速度检波器按顺序排列,能确保在三维空间方向范围的全波场记录,所以能分辨不同波的类型,如P波和S波。接收器连同固定装置一起放入直径为45mm深度2m的钻孔中。震源可采用炮震与锤击两种方式,本次探测采用锤击震源。

图2-2 MSP的系统构成

图2-3 MSP系统同侧后置检波器工作原理图

2.3 反射共偏移法

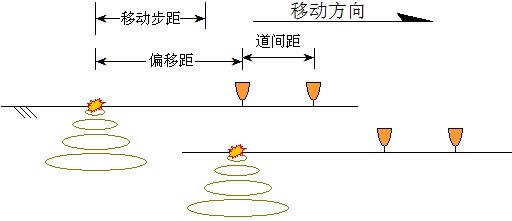

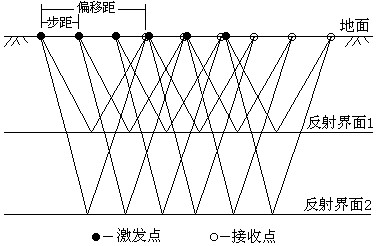

反射共偏移探测技术是依据反射波勘探原理,在单边排列分析基础上选定最佳偏移距,采用多次覆盖观测系统(如图2-4)进行数据采集。探测时,首先针对测试区域地震地质条件利用单边排列方法进行现场噪声调查,对排列记录分析对比,确定最佳共偏移接收窗口,并按一定的步距同步前移完成探测任务。只要地质体中存在波阻抗差异,就会产生反射回波,且反射能量受界面特性控制,这是进行地质体分辨的前提。通常在现场实际工作中,常用密集型双道共偏移数据解决实际问题。它在对地质体的连续追踪中发挥着重要的作用。

图2-4 共偏移多次覆盖示意图

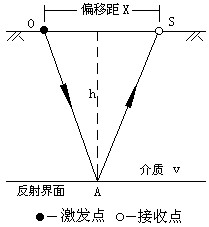

现场探测时是在最佳窗口内选择一个公共偏移距,采用单道小步长,保持炮点和接收点距离不变,同步移动震源和检波器。每激发一次接收一组波形,最后得到一张多道记录,各道具有相同的偏移距。图2-5为共偏移法现场施工示意图。另一种方法是通过对共炮点记录进行自动排列,也可以获得各种偏移距的共偏移剖面。利用这种共偏移震剖面,可正确识别反射波同相轴,由于偏移距相同,数据处理时不需作正常时差校正。工程中常用来对反射波同相轴位置及特征进行了解,由于这种方法施工较为简单,特别适用于矿井煤岩巷道或工作面构造及异常地质体的调查工作。

图2-5 共偏移法现场施工示意图

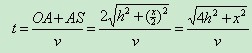

根据反射波勘探原理,以水平反射界面为例,则单道观测系统有相应波路图(图2-6),且它的时距曲线方程为:

(1)

(1) 式中x即为偏移距,v为探测介质的地震波波速,t为地震波旅行时间,而h是目标体的界面深度,是需要求解的。因此根据测试所获得的地震波记录,进行反射波相位追踪,确定各个界面的反射波组并求取反射相位时间,即可求解探测目标体的深度,并进行地质解释。对于倾斜界面则根据反射波组特征进行相应的深度校正,获得该界面的实际深度位置。

图2-6 单道观测系统有相应波路图

为了识别有效反射波,必须选择最佳地段接收的“最佳窗口技术”。通常现场噪声调查时检波器接收到的弹性波有来自震源激发所产生的反射波、折射波、面波、空气声波、多次反射波等,也有测试空间的常时微动和测线附件的人为干扰等,因此必须从调查记录中考虑避开各种干扰波,突出有效反射波,准确有效地确定最佳偏移距,保证测试时反射波同相轴的清晰易辨,同时还要考虑激发能量的有效性。而移动步距决定横向分辨率,因此不宜太大。

3 探测结果

3 探测结果

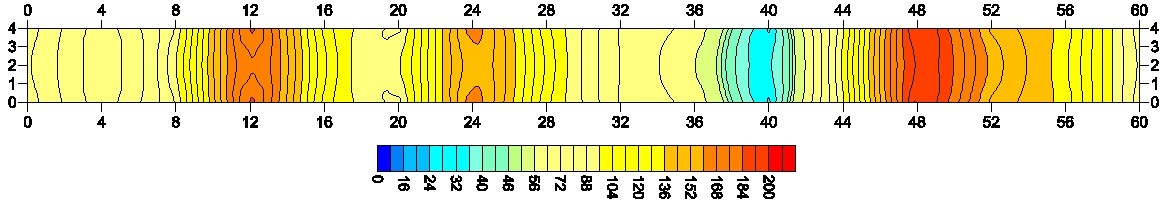

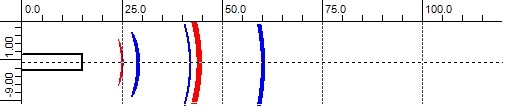

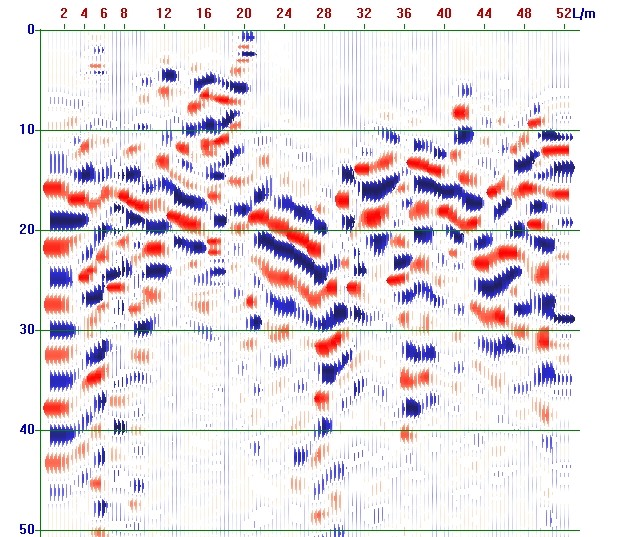

图3-1为本次电法超前探测结果图,图3-2为本次MSP法超前探测结果图,图3-3为本次反射共偏移法超前探测结果,图3-4为三种物探方法综合分析结果图。

图3-1 电法超前探测结果图

图3-2 MSP法超前探测结果图

图3-3 反射共偏移法探测结果图

图3-4 三种物探方法综合分析结果图

通过图3-4三种物探方法综合分析结果图可知,震波超前探测结果显示两个主要反射界面,分别命名为R1和R2,R1对应电法超前探测结果相对高阻异常,R2对应电法超前探测结果相对低阻异常;R1和R2位置均可能为巷道揭露断层位置。结合底板反射共偏移探测结果,R1与底板反射异常界面和R2与底板反射异常连线推测为可能为断层上下盘分界面,如综合分析结果图绿色虚线和黑色虚线所示。

4 结论分析

(1)针对某一断裂构造地质问题采用多种物探方法进行探测,通过相互对比和验证可提高探测精度。

(2)直流电法超前探测对断裂构造有一定的反应,高阻和低阻异常区均可能为断裂构造的反应特征,但是在某一特定地质环境下,可总结出与断裂构造的电性特征有关的经验参数,之后与震波法探测相结合,在一定程度上克服物探技术的多解性,提供更加准确可靠探测结果。 作者简介:

李松,男,安徽理工大学地质工程专业,福州华虹技术中心副主任。

4 结论分析

(1)针对某一断裂构造地质问题采用多种物探方法进行探测,通过相互对比和验证可提高探测精度。

(2)直流电法超前探测对断裂构造有一定的反应,高阻和低阻异常区均可能为断裂构造的反应特征,但是在某一特定地质环境下,可总结出与断裂构造的电性特征有关的经验参数,之后与震波法探测相结合,在一定程度上克服物探技术的多解性,提供更加准确可靠探测结果。 作者简介:

李松,男,安徽理工大学地质工程专业,福州华虹技术中心副主任。

下一篇

下一篇