技术支持中心 苏敏敏 整理

一、逆断层详述(一) 一般特点

逆断层是自然界中最常见的构造型式,规模从小型到大-特大型普遍发育。根据断层倾角大小,划分为高角度逆断层(>45°)和低角度逆断层(<45°)。

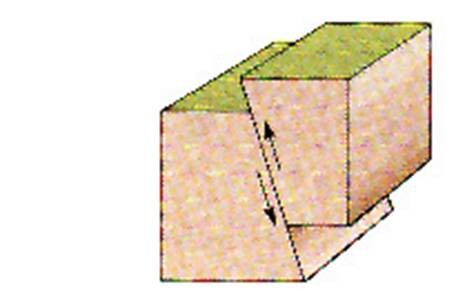

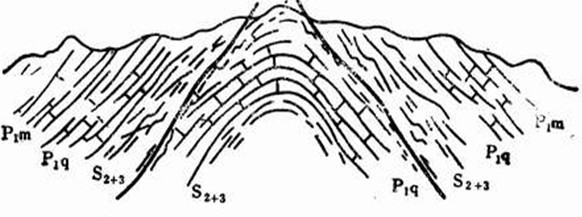

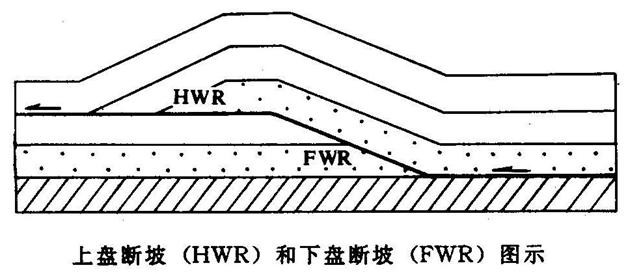

逆断层是断层上盘相对下盘沿断层面向上滑动的断层,其三维位移量是:以断层倾向线为X坐标,断层只有一维运动标量(在垂直断层面方向上和走向方向上没有位移量),具体见图一。

图一 逆断层示意图

逆冲断层是低角度逆断层中的一种,断层倾角小,水平位移量大。断层上盘是远处推移而来的称为外来岩块(体)或逆冲岩席; 断层下盘意味着相对未动称为原地岩块(体)。当断层上盘的外来岩块或逆冲岩席遭受强烈侵蚀切割,将外来岩块剥蚀掉而露出下伏原地岩块时,表现为:一大片外来岩块中露出一小片由断层圈闭的原地岩块——构造窗;一大片被强烈剥蚀出来的原地岩块中残留一小片由断层圈闭的外来岩块——飞来峰。

(二)逆断层组合型式

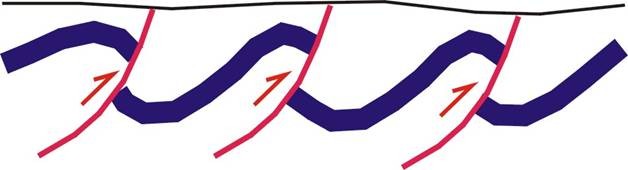

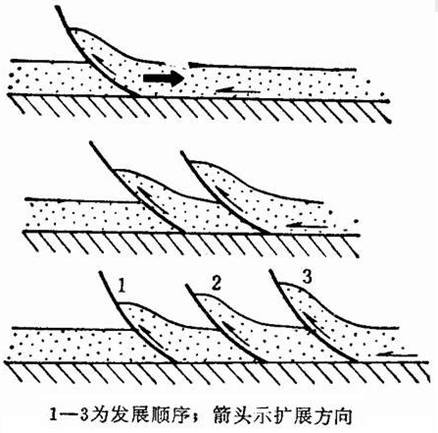

1、叠冲(瓦)式逆掩断层

由若干条产状基本一致的逆掩断层组成,各条断层的上盘依次向同一方向向上逆冲,平面上构成叠瓦式(状),具体见图二。

图二 叠瓦式逆掩断层示意图

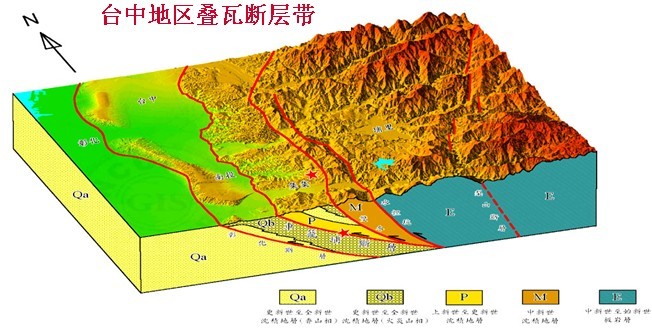

图三 台中地区叠瓦断层带

由两条倾向相背倾斜、相对逆冲的逆掩断层组成,两条断层有一共同的下(降)盘。小型的对冲式断层常与背斜伴生;而大型对冲式断层常控制断陷(前陆)盆地边界,具体见图四。

图四 对冲式逆掩断层示意图

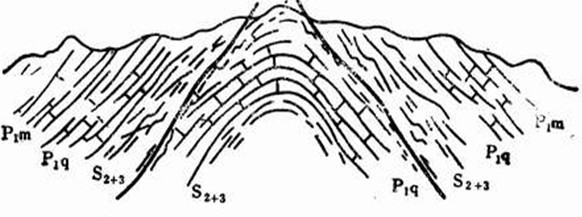

3、背冲式逆掩断层

图四 对冲式逆掩断层示意图

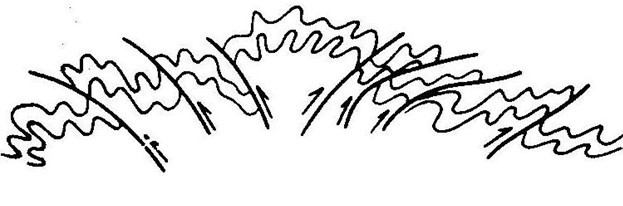

由两条倾向相向倾斜、相背(反)逆冲的逆掩断层组成,两条断层有一共同的上(升)盘。背冲式断层常与复背斜伴生,分别发育在背斜两翼,总体构成扇型,具体见图五。

图五 背冲式逆掩断层示意图

这类断层组合有点类似叠瓦式构造,所不同在于断层倾角较陡,断层之间的断片呈楔形体而故名。它的发育与基底大断层活动有关,具体见图六。

图六 楔冲式断层示意图

逆冲推覆构造指倾角十分低缓(<30°)推移距离在数公里(>5km)以上的大型逆冲断层。通常由逆冲断层及其上盘推覆体或逆冲岩席组合而成。这类构造广泛产于各种造山带和前陆,对油气赋存有着密切的关系。

逆冲推覆构造与逆掩断层的区别在于,前者规模大、水平位移(推覆距离)大;后者规模较小,水平断距有限。由于两者只存在规模大小的差异,因此逆冲推覆构造的组合型式也有与逆掩断层类似的组合型式——如叠瓦式、对冲式、背冲式和楔冲式等。

1、逆冲推覆构造的几何结构

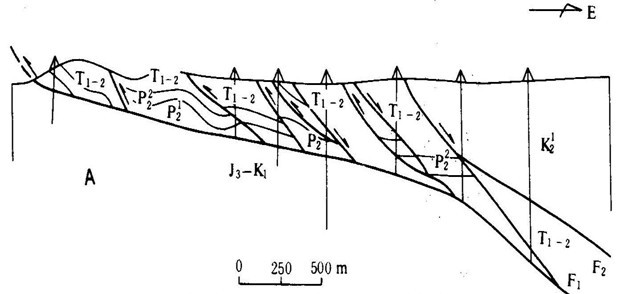

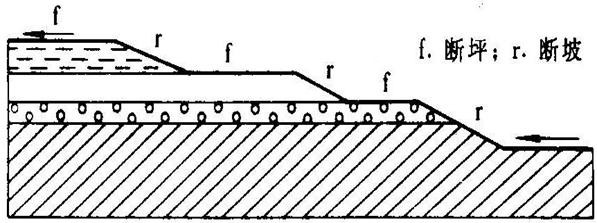

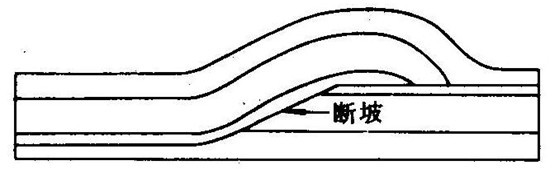

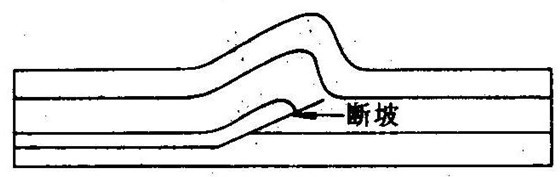

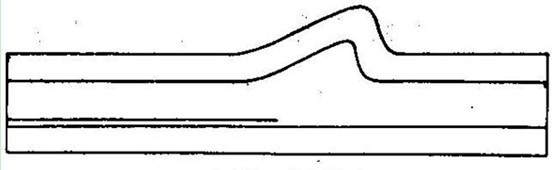

台阶式结构逆冲断层面呈长而平的断坪(Flat)与连接其间的短而陡的断坡(Ramp)交替构成台阶状。断坪顺层发育在软弱中或岩性差异显著的界面上;断坡切层发育在较坚硬的岩层中,具体见图七。

图七 逆冲推覆构造断坪和断坡图示

图八 上盘断坡和下盘断坪图示

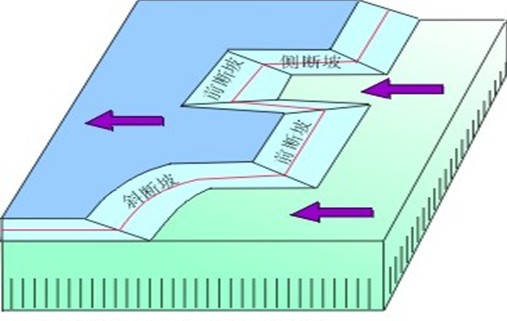

图九 前断坡、斜断坡和侧断坡图示

逆冲推覆构造的分层表现在垂向上各推覆体叠层式的变化。经长期多次逆冲形成的推覆体互相叠置而构成推覆体垛或推覆体堆柱(Nappepile),具体见图十。

图十 逆冲推覆构造的分层示意图

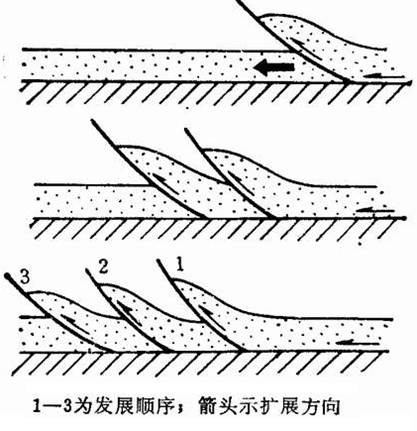

①前展式或背驮式

自腹陆向前陆扩展。每一新产生的逆冲断层发育在已经存在逆冲断层之下,各逆冲岩席向逆冲方向(前陆)扩展,并增生在前进中的逆冲岩席的前锋,具体见图十一。

图十一 前展式逆冲推覆构造示意图

自前陆向腹陆扩展。每一新产生的逆冲断层发育在已经存在逆冲断层上面,各逆冲岩席向逆冲来源方向(腹陆)扩展,并增生在前进中的逆冲岩席的后缘,具体见图十二。

图十二 后展式逆冲推覆构造示意图

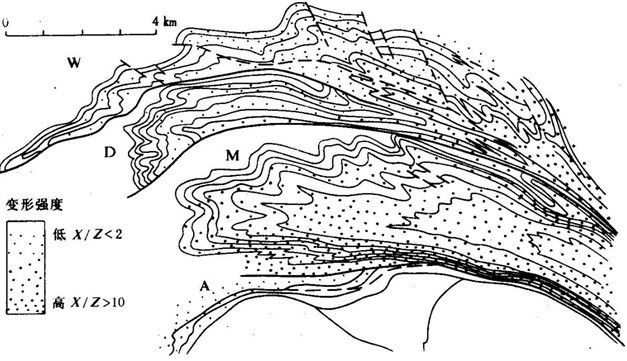

逆冲推覆构造总有褶皱伴生,褶皱变形强烈而复杂,两者在几何学上具有相关性,在成因上具有统一性。

根据逆冲推覆构造带中褶皱与断层关系,将褶皱作用分为三类:断弯褶皱作用、断展褶皱作用、断滑褶皱作用。

① 断弯褶皱作用(Fault-bend folding)——逆冲岩席在爬升过程中形成的褶皱作用。褶皱作用与断坡密切相关,褶皱发生在断坡形成之后,具体见图十三。

图十三 断弯褶皱作用示意图

图十四 断展褶皱作用示意图

图十五 断滑褶皱作用示意图

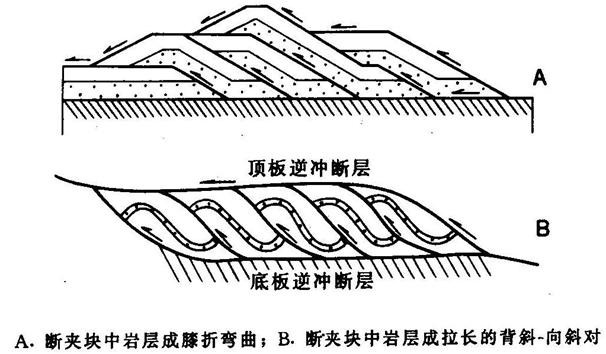

a. 双重逆冲构造

由顶板逆冲断层与底板逆冲断层及夹于其中的一套叠瓦式逆冲断层和断层夹块(片)组合而成的构造,具体见图十六。

图十六 双重逆冲构造示意图

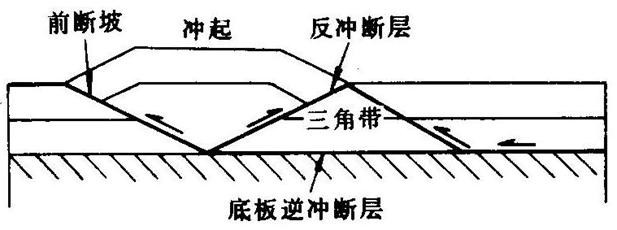

在逆冲断层系中出现的与总体逆冲方向相反的逆冲断层。主要出现在逆冲断层系的前锋部位和断坡后侧,具体见图十七。

图十七 反冲断层示意图

下一篇

下一篇