王松1,严家平1,刘盛东1,刘志强2,刘瑞珍1

(1.安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南232001;2.东北煤田地质局物探测量队,沈阳110101)

摘要:以点电源场的分布理论为基础,利用电场分布的球壳模型把巷道中多点供电时电场的分布情况进行合理的论证,并找出合理的观测系统模型。直流电法超前探测[1]的观测系统的布置类型对直流电法超前勘探的数据解释很重要,要积极开发新的观测系统布置类型。直流电法超前探测的数据解释方法比较多,利用所采集的大量数据,绘制出高分辨地电阻率图[2]、电阻率剖面图和高分辨超前探测图。实际工作中结合已有地质资料和成果图,指出危险性及矿井灾害的可能性。关键词:直流电法;超前探测;观测系统;资料解释

O 前言

直流电法超前探目前正处在积极研究阶段,依据已有的电法超前探数据处理技术和软件,如单点供电、双点供电、三点供电[3.4]、微分电测深、单极一偶极装置[3]等情况的数据处理过程和思路,对多点供电时的模型实验数据或者实际工作中采集的数据进行处理、验证,绘出效果比较好的三维电阻率分布图,并与实际情况进行对比。

1 直流电法数据采集的基本思路

仪器工作原理:通过程控单刀双置开关的供电档和测量档来实现电极的供电和测量功能的转换。

单点电源供电时:i#电极作供正电电极A,则另n-1个电极置于测量档,且这n-1个电极与参比电极N相连。把这n-1个电极所测的电位与参比电极N的电位的差值作为这n-1个电极的电位值。

双点电源供电时:供电正极A置于1#电极,负极B置于j#电极,则记下此时供电点电流Iij及1#j#电极外的n-2个测量电极的电位值Uljk(k≠1,j),直到j=n;A极重新移动到2#电极,重复上述步骤,直到A极移到n#电极。共(n-2)(n-1)n个Uijkh和n(n-1)个Iij值。

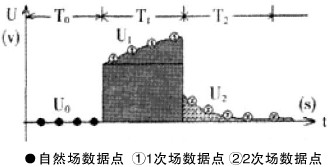

网络并行电法仪[5]中每一电极都配备A/D转换器而组成能自动采样的智能电极,智能电极通过网络协议与主机保持实时联系,在接受供电状态命令时电极采样部分断开,让电极处于供电状态,否则一直工作在电压采样状态,并通过通讯线实时地将测量数据送回主机。通过供电与测量的时序关系对自然场、一次场、二次场电压数据(图1)及电流数据自动采样,采样过程没有空闲电极出现。智能电极与网络系统结合,实现了网络并行电法勘探,从而大大降低了电法数据的采集成本。

图1 单个电极采集的电位时间序列

2 直流电法超前探测的基本原理

2.1微分电测深法超前探测原理

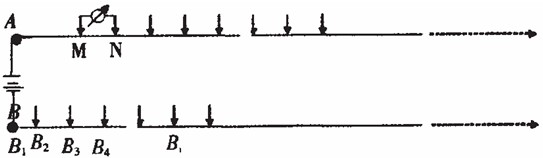

图2 微分电测深法超前探测观测系统

2.2高分辨地电阻率法超前探测原理

采用高分辨地电阻率法超前探时,以实际供正电的电极A为圆心,以同心圆环为物理模型,以不同的颜色赋予不同的圆环代表不同的视电阻率值,从而绕射成图。通过设计空间探测,由不同的电流电极供电,以电流电极为圆心,以发生电位异常的电位电极到电流电极的距离为半径画弧,它们在地下的交汇影像就是所探测的异常。当供电点前方有地质异常时,就会在规则的圆环中出现不一致的颜色异常区,经过多次叠加处理后颜色异常区会更加明显,从而显示出异常体的位置和形态。

高分辨地电阻率法超前探采用的基本装置是单极偏微分测深装置。测量电极MN保持相同间距(2b)移动,对测线进行视电阻率扫描测量,每次测量的记录点为MN的中点,要求无穷远极B的距离(BO)MIN大于5倍(AO)MAX。视电阻率计算公式:

在以上探测原理中,假设MN的中点为O,所测量的深度为AO,那么每个测量电极下都具有大量的可利用探测点,而且它们不在同一个深度上。以l号电极为例,如果测线上有n个测量电极,那么l号电极下可利用点数目为:

n为电极数目。当n=4时,Xn=1。另外也可以写成递推关系式:Xn=Xn-1+(n-2)。有规律地利用这些数据可以绘制出不同的电阻率反演图,从而进行对比分析,找出最合理的数据提取方式。

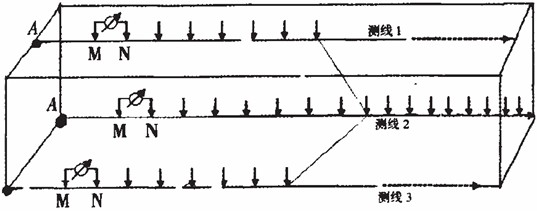

3 立体电法超前探测观测系统

由于矿井下面可以利用的空间很有限,而且巷道内导体及游散电流对电法数据采集影响很大且不易校正[6],因此观测系统的布置很重要,一个行之有效的观测系统是顺利实现电法超前探测的前提,因此要积极探索新的适合井下巷道直流电法超前探测[7]的观测系统,如图3。

在图3中,超前探测距离较小时,采用多条测线串联的方式,即绿色连接方式;超前探测距离较大时,采用多条测线共用测量电极M,N的连接方式即红色连接方式。

图3 多条测线立体观测系统布置图

该实验模型规则,适合模拟试验研究。把数据处理的结果与实际分界面位置进行对比,可以明确地看出数据采集、处理的效果。

微分电测深超前探测法在1条测线上布置n个电极,可以有n个供电点,因此,可以得到n组数据,如果1组数据能找出1个视电阻率异常点,则网络并行电法能找出n个视电阻率异常点。

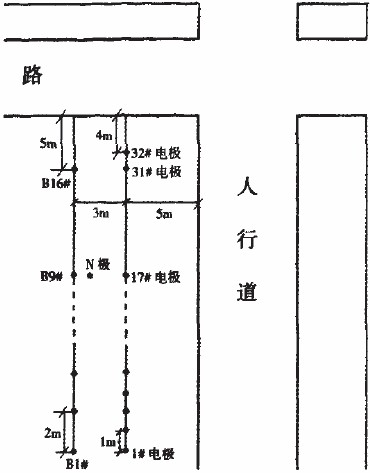

4.1 观测系统布置

图4 观测系统布置图

4.2 AM法数据处理过程

(1)先在DHDowse软件中打开网络并行电法仪采集到的16组数据,分别把每组数据中的原始电流、电压数据采用二极法处理,并手动去除电流、电压异常点,直到完成解编并获得每组数据中的电流、各电极上相对参比电极N的电压值。

(2)根据现场的观测系统布置图,确定坐标原点,然后建立供正电电极A的坐标和测量电极Mi的坐标。在Excel表格中打开上述解编的数据,并根据布置图提取Excel表格中前16行的数据。

(3)并利用所提取的电流、电压模块根据观测系统中测量电极与供电电极的空间按未知关系及视电阻率计算公式计算视电阻率 值,共16x30=480个。

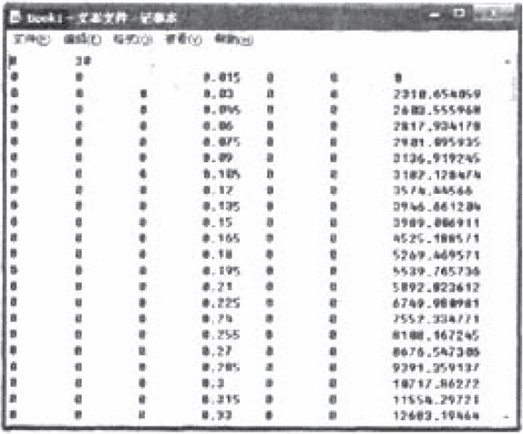

(4)然后再建立测量电极MN中点O的空间坐标及电极空间坐标与对应视电阻率值的文本文件,把(3)计算得出的480个视电阻率值 填入建立好的文本文件中,如图5。

图5 所提取的文本文件

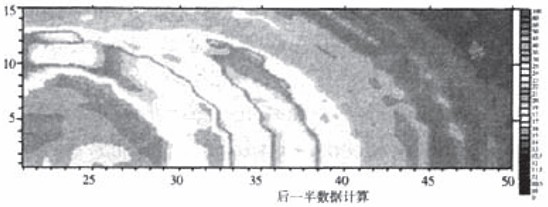

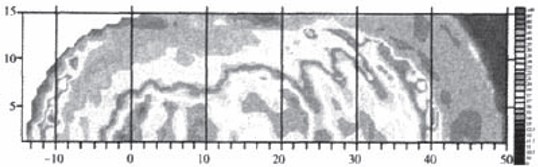

(5)在“并行网络电法自动解析系统”软件中,打开上面建立好的文本文件,在绕射成像步骤中,先输入最大AM测量半径→实测相邻记录点间距→选择切面→输入固定z轴坐标→输入X轴最大网格化长度→x轴最小网格化长度→Y轴最大网格化长度→Y轴最小网格化长度→输入x方向网格数→输入Y方向网格数→图象绘制→图象绘制完成,并利用截图工具截取图片。如图6、7所示。

图6 利用B9一B16的数据进行数据处理所得到的前测结果图

图7 全部16组数据进行处理所得到的超前探测结果

由于这种成图方法是同步绕圆的方法,所以高阻的水泥路基所成的高阻带也不是板状的,而是圆弧状。从图6中可以看出从X=34m到X=36.5 m处有1条明显而又规则的黄色高阻异常带,结合现场布置图上水泥路基距离1#电极的距离及所建坐标系坐标原点的位置,可以得出那条高阻异常带就是所要探测的水泥路基在视电阻率分布图上的反映。

从图7看出从X=34m到X=37m处有2条不怎么明显的高阻条带,这2个位置正是水泥路基2侧面在坐标空间中的位置。这说明对水泥路基2侧土与水泥分界面反演的比较准确,但是对整个路基的反演就失真了,使解释图中出现假象,降低了探测的准确性和资料解释的可靠性。

由以上处理结果可以看出,利用并行网络直流电法超前探测法进行超前探测时,距离异常体越近的测量电极采集到的数据越具有可靠性,越能反映测线前方的地质异常体的位置和分布情况。因此,在数据采集过程中,一定要注重对这部分数据的采集分析,以获得比较理想的数据。

5、结论

通过此次模型试验,可以明显看到这种微分电测深法和单极-偶极法观测系统比以往的三点-三极超前探测方法[8]具有明显的优势。三点电源法仅使用视电阻率曲线来认为判断异常的位置和分布,准确度不高。微分电测深法和单极-偶极法探测系统采用并行网络电法采集数据,所采集的数据量大、采集速度快,便于提取足够量的有效数据,从而绘制准确的高分辨率超前探测图,对测线前方的地质异常体的反映较准确。

在煤矿的实际探测过程中发现单极-偶极装置数据处理的结果与微分点侧深处理结果相差不大,对低阻异常体的反映都比较明显。由此,在煤矿的探测过程中可以用单极-偶极装置来代替微分电测深装置,从而使电法超前探测的观测系统变得简单,现场工作量也大大减少。

参考文献:

[1] 傅良魁.电法勘探教程[M].北京:地质出版社,1983:2-15.

[2] 吴荣新.高密度高分辨电阻率法成像技术研究[D].安徽理工大学,2002.

[3] 程久龙,王玉和于师建.巷道掘进中电阻率法超前探测原理与应用.[J].煤田地质与勘探.2000,28(4):60-62.

[4] 刘金峰.直流电三电源超前探测技术在邢台矿区的应用[J].煤矿科学技术.2005.

[5] 刘盛东,刘士刚.网络并行电法仪与稳态电法勘探方向[J].中国科技成果,2007,(24):65-68.

[6] 岳建华,李志聃.矿井直流电法勘探中的巷道影响[J].煤炭学报,1999,24(1):7-10.

[7] 王齐仁.灾害地质体超前探测技术研究现状与思考[J].煤田地质与勘探,2005,33(5):65-68.

[8] 刘青雯.井下电法超前探测方法及其应用[J].煤田地质与勘探,2001,29(5):60-62.

下一篇

下一篇