刘忠远

(上海大屯能源股份有限公司龙东煤矿,江苏徐州)

摘 要:龙东煤矿区内构造较为发育,可采或局部可采煤层为7、17、21号煤层。为查明21煤试采Ⅸ巷道前方断层、破碎带的发育程度及导水状态,采用矿井地震超前探测技术进行了超前探测,测线布置在回风巷左帮上,共设炮点20个,利用两个三分量传感器C1、C2接收。对采集数据进行波场分离、反射波提取、叠前偏移成像等核心技术处理,得到SV波深度偏移处理结果图,从中提取了5个异常界面,分别位于迎头前方22.5m、40.5m、54.5m、64.5m、98.5m,结合地质资料,解释为小断层。根据现场掘进实测剖面资料。矿井地震超前探测技术在龙东矿探测的异常界面准确,其界面距离最大误差率小于10%,表明该技术在掘进迎头前方100m范围内可以有效探测断层等地质构造。关键词:矿井地震超前探测技术;波场分离;叠前偏移成像;地质构造

0 引言

巷道在掘进过程中所遇到的断层、陷落柱、煤岩体结构破碎带等不良矿井地质条件时,都将直接影响到掘进施工,同时也易导致矿井水、瓦斯等灾害的发生,给矿井安全生产带来极大的威胁。矿井震波超前探测技术(Mine Seismic Prediction。简称MSP)。是根据巷道空间特点及高倾角界面波场动力学规律,采用巷道多次覆盖观测系统进行数据采集的一项井下勘探技术,该数据在处理过程中综合运用波场分离、反射波提取、叠前偏移成像等多种地震数据处理算法。MSP技术是一种多波多分量全空间地震勘探技术,能有效探测掘进巷道前方120m范围内断层等地质异常。其探测成果可有效减少掘进事故,保障矿井安全高效生产。

1 地质概况

龙东煤矿隶属上海大屯能源股份有限公司,位于江苏省徐州市。井田含煤地层有太原组、山西组、下石盒子组。其中可采或局部可采煤层为7、17、21号煤层。本区位于滕鱼复向斜中滕县的倾伏部位,井田内褶皱构造较为发育;褶曲内断裂构造发育,断层分布很不均匀,大断层多分布于井田东南部和西部,并成束状、枝状分布,制约矿井安全生产。

21煤试采区煤层顶底板均有灰岩存在,在华北地区灰岩为直接充水含水层,其下部为奥陶系灰岩含水层。属具有突水威胁的间接充水含水层,采区内还不同程度发育断层等矿井地质构造,构造的存在为水的运移、富集提供了有利的条件。因此,在巷道掘进过程中需要查明巷道前方断层、破碎带等可能的导水构造情况,在提高掘进速度的同时最大限度的降低水害事故发生,为开拓巷道安全掘进提供地质保障。

2 MSP技术及系统原理

2.1 MSP技术

2.1.1巷道前方高倾角界面负视速度时距特征

由于巷道等地下工程的空间局限性。地震探测工作只能在巷道迎头附近有限区域展开,和地面反射地震勘探基于水平或低倾角反射界面不同,巷道前方的反射界面与地震测线呈垂直或高倾角空间关系,因此表现出独特的负视速度时距特征。

2.1.2 MSP技术中的巷道多次覆盖观测系统

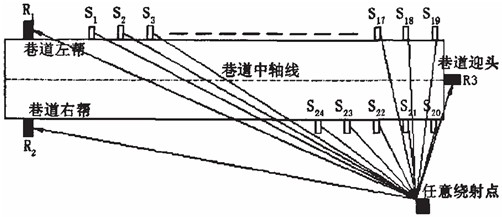

为了尽可能多的获取地震数据,MSP数据采集时选用三分量传感器。多个三分量传感器布置在不同位置,在巷道中形成全方位、多次覆盖观测系统。地面地震将界面抽象成光滑水平界面,每个CDP道集代表了某一共深度点多次反射。射线路径遵循镜面反射定理。MSP中将反射界面看成不再光滑而是由一系列离散绕射点所组成。因此该界面能够反射来自任一方向的下行波并且上行波总能被任何位置的传感器所接收。在巷道迎头和后方同时布置多个传感器接收,巷道一帮或两帮激发信号。前后置多次覆盖观测系统是将2只三分量传感器分别布置在巷道左右帮,迎头与传感器之间布置炮点。由于炮点和接收点位于全空间介质中,任一炮点所激发的地震波能够被界面上的绕射点反射并为各个传感器所接收。见图1。

图1 多次覆盖观测系统示意图

2.2.1 MSP系统组成

MSP系统由采集系统和处理系统两部分组成。采集系统主机选用福州华虹智能科技开发有限公司和安徽惠洲地下灾害研究设计院共同研制的KDZ1114-6B30型矿井本安地震探测仪,仪器系统特点与技术指标如下。

①采集。采集道数:采样道数为6个,1-6道任选;采样速度:单道最快采样速度为16μs;A/D:每个通道独立A/D,24位;采样间隔:16μs-32ms(以16μs增量可选)。

②系统软硬件。操作系统:嵌入Linux;操作界面:全中文界面:显示:夏普800×600,56色真彩;接口:1个标准USB接口:键盘:专用键盘、通用键盘。

③传感器。传感器参数分量数:3(迪卡尔坐标系分布);类型:动圈式速度、压电加速度任选;耦合方式:孔中贴壁式机械;适合孔径:42、60mm(前者为加速度、后者为速度传感器):响应主频:加速度为0-5000Hz,速度传感器100Hz。

处理系统采用了矿井震波超前探测处理系统(MSP2.0),该处理系统以三维观测系统下的核心地震数据处理技术为基础,实现对坑道前方地质构造及其异常体成像,可获得巷道/隧道前方及周边掘进空间内不同方位的二维地震属性参数剖面,以及三维地震属性数据体。软件系统功能强大,主要有工程管理、记录解编、数据预处理、核心处理、界面提取以及结果显示等6大主模块和20多独立的子模块构成。

2.2.2 MSP观测系统

MSP系统主要由记录、接收和激发三个单元组成,采用的是多次覆盖观测系统,数据采集时选用三分量传感器。将多个三分量传感器布置在不同位置,尽可能多地获得地震数据。在井下则是利用矿井巷道狭长且空间有限的特点MSP将激发点和接受点均布置于巷道侧帮(或迎头),采用发“一炮双收”接收地震波,多个炮点顺序激发的方式主要有后置观测系统和前置观测系统。

2.2.3 激发与接收工作

激发以炸药震源最佳,在不能放炮时可用重锤代替。炸药可选用矿用乳胶炸药,以一段雷管引爆。在没有一段雷管时。可以其它段代替,但一定要选用同一段,以保证触发延迟时间的一致。起爆时一炮一放,顺次激发。安装传感器时,以专用的导向杆将传感器推入孔底。向气囊加压驱动机械贴壁片使其和围岩耦台成一体。安装完成后测量传感器三个分量的方位角和倾角。

现场进行数据采集时应停止机械震动或较大嗓音的工作如:掘进机,皮带,减少人员走动,减少杂物堆放等。

3 龙东矿MSP数据采集、处理及验证

3.1 21 试煤采区回风巷迎头超前探测数据采集

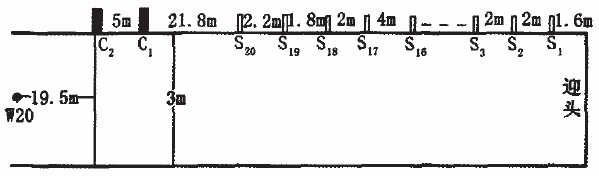

本次矿井MSP探测于2010年03月02 日在龙东矿2l试煤采区回风巷迎头有限空间内展开。测线布置巷道左帮上,采用炸药震源。其炮孔20个。接收传感器点为2个即C1、C2。传感器及炮孔顺序、方位及炮间距见图2,炮点布置在左帮。其中C1传感器距离S20号炮点21.8m,C2点距C1点5m。测点W20距离C2传感器19.5m。采集数据是KDZ1114-6B30地震仪利用两个三分量传感器C1、C2接收20炮地震数据。

图2 21试煤采区回风巷迎头超前探测(MSP)测线布置图

将现场采集到的物探数据经过处理方能转化为可利用的物性图件,MSP震波探测数据在自行研制开发的MSP2.0软件平台上进行,其处理流程为:数据预处理→频谱分析→直达波求取→反射波提取→速度分析→深度偏移→界面提取。

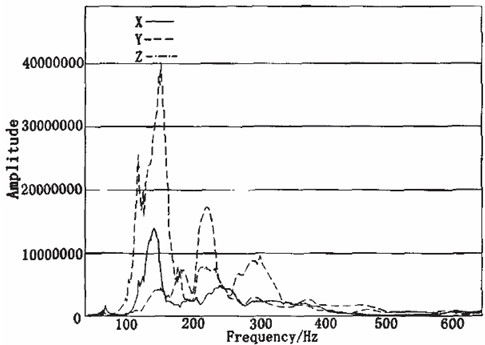

频谱分析处理利用FFT 工具对本巷道采集的地震波形进行频率域分析。掌握在炸药震源条件下的地震波主频分布范围,有利于指导后续数据的处理。图3为地震波形的频谱分析图。从图中可以看出主频范围为50-450Hz。

图3 现场地震信号的频谱分析

图4 现场实采波形及直达波速度拟合

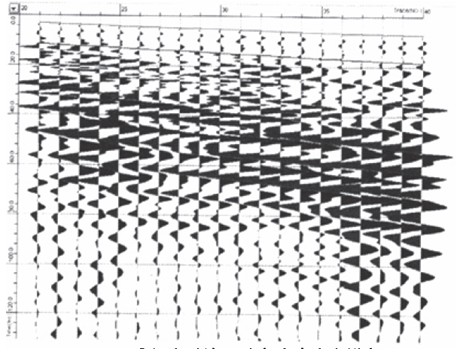

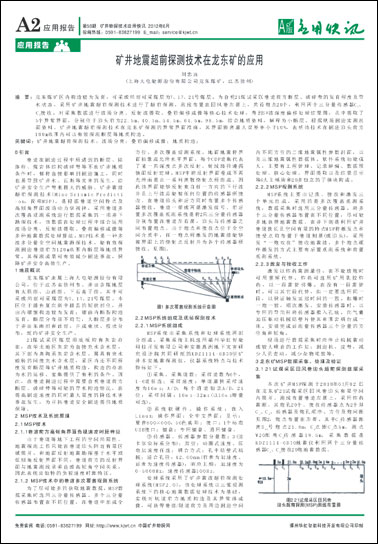

图5 MSP深度偏移结果图(SV波)

3.3 结果验证与评价

根据现场掘进实测剖面资料,21煤试采区回风巷的2010-03-02迎头处(测点W20+87.9m)前方100m范围内存在5个小断层,分别为:

①迎头前方28.7m处存在一小断层∠70°,落差H为0.30m;

②迎头前方43.42m处存在一小断层∠80°,落差H为0.40m:

③迎头前方50.32m处存在一小断层∠80°,落差H为0.40m:

④迎头前方62.52m处存在一小断层∠80°。落差H为0.30m;

⑤迎头前方94.78m处存在一正断层∠73°。落差H为1.40m。

通过与现场结果验证对比,MSP探测异常界面个数与实际情况吻合良好,界面距离误差R1、R2、R3、R4、R5分别为:6.2m(R1)、2.92(R2)、4.18m(R3)、1.98m(R4)、3.72m(R5)。最大界面距离误差为6.2m,超前探测100m的误差率6.2%。

4 结论

从对比分析结果得出,MSP超前探测技术在龙东矿应用较好,探测界面准确,界面距离最大误差率小于10%。表明MSP技术对巷道安全掘进起到很好的指导作用,可以有效地指导巷道施工。但是MSP技术仅仅运用了地震波的运动学特性,若需进一步对评价异常界面的走向和倾角参数精度,还需结合动力地震学的属性参数分析。

下一篇

下一篇