潘友忠

(安徽省勘查技术院,安徽合肥 230031)

摘 要:介绍了矿井瞬变电磁超前探测技术的原理与方法,以淮北某煤矿井下巷道瞬变电磁探测为例,分析了瞬变电磁法在预测预报巷道前方含水体中的应用。通过后期该巷道揭露资料,验证了该方法的有效性,可以为巷道安全掘进提供可靠地质条件预测参数。关键词:矿井瞬变电磁法;超前预报;含水异常体;巷道

0 引言

矿井巷道掘进过程中,受地质条件制约,经常出现掘进前方突水影响煤矿安全生产,严重时而导致安全事故。因此必须超前预测预报掘进前方富水性状况,以便采取有效的防治措施,防患于未然,保证巷道安全快速掘进。

矿井瞬变电磁法近年来得到快速发展,具有勘探深度大、抗干扰能力强、分辨能力高、对富水体反应敏感以及现场施工高效、快捷等优点,被广泛应用于矿井水文地质勘察等领域。本文针对探测掘进迎头前方富水性探测,利用瞬变电磁法,通过合理布置观测系统,获得掘进迎头前方电阻率分布特征,进一步评价其富水性。

1 矿井瞬变电磁技术方法

1.1 技术原理

瞬变电磁法属时间域电磁感应方法。在发送回线上供一个电流脉冲方波,在方波后沿下降的瞬间,产生一个向回线法线方向传播的一次磁场,在一次磁场的激励下,地质体将产生涡流,其大小取决于地质体的导电程度,在一次场消失后,该涡流不会立即消失,它将有一个衰减过程,同时又产生一个衰减的二次磁场向掌子面传播,由接收回线接收二次磁场,该二次磁场的变化将反映地质体的电性分布情况。如按不同的延迟时间测量二次感生电动势V(t),就得到了二次磁场随时间衰减的特性曲线。如果没有良导体存在时,将观测到快速衰减的过渡过程;当存在良导体时,由于电源切断的一瞬间,在导体内部将产生涡流以维持一次场的切断,所观测到的过渡过程衰变速度将变慢,从而发现导体的存在。

1.2 现场观测方法

由于井下测量环境所限,我们采用边长小于3m的多匝小线框,因此数据采集劳动强度小、工作效率高、成本低;另外井下测量装置距离异常体更近,大大提高测量信号的信噪比。实际测量结果说明,井下测量信号的强度比地面同样有效面积的相同装置测量的信号强10~100倍。井下的干扰信号相对有用信号近似等于零(大于30ms时间段),而地面测量信号在衰减到一定时间段(一般小于15ms),就被干扰信号覆盖,无法识别有用异常信号,其数据处理流程为:数据上传—格式转换—数据滤波处理—计算晚期视电阻率—全空间正反演计算。

2 实例应用

2.1 工程概述

淮北某煤矿10414工作面是1104采区(首采区)首采工作面,位于第四个区段。

根据采区地质资料,工作面内主要位于牛小集背斜右翼,共有三条断层、断层赋水性较小。影响工作面回采的充水含水层有两层:煤层底板灰岩含水层,和煤层顶、底板砂岩裂隙含水层。顶底板砂岩裂隙含水层是采区矿井充水的直接充水含水层,一般富水性弱。底板灰岩水对工作面开采威胁严重,回采中遇导水性构造,且灰岩水水压高,易于造成采区的突水灾害,是工作面安全生产的重要隐患之一。工作面充水的通道主要有:构造裂隙、开采扰动裂隙、3m以下小断层。正常情况下涌水以淋水和渗透形式进入工作面。根据“大井法”和比拟法估算,工作面正常涌水量为20~30m3/h,最大涌水量为42.5m3/h。

10414风巷底板岩巷位于砂岩地层中,且该岩层水文地质地质资料缺乏,为了确保10414风巷底板岩巷安全掘进,采用矿井瞬变电磁法,对10414风巷底板岩巷迎头位置进行超前探查,查明巷道前方120m范围内岩层赋水性,为矿井治水工作提供技术资料。

2.2 现场数据采集

2.2.1 观测系统布置

本次矿井瞬变电磁法勘探测线布置在10414巷道底板岩巷位于风联巷+61m的迎头及两侧帮,3个方向的探测线及瞬变电磁现场探测点布置见图1,左右帮测点间距均为2m,分别采集5个测点,编号10#~14#、1#~5#;迎头测点间距0.5m左右,采集4个测点,编号6#~9#,共布置14×3=42个物理点。为了探测到巷道掘进前方及其顶、底板岩层内富水性,采用多匝田字型线框,小回线测量。

图1 现场探测方向及测点布置

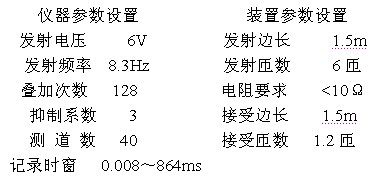

数据采集采用本安型矿用瞬变电磁仪,重叠的工作装置。仪器及装置设置参数如表1。

表1 现场瞬变电磁数据采集参数

2.3 结果分析

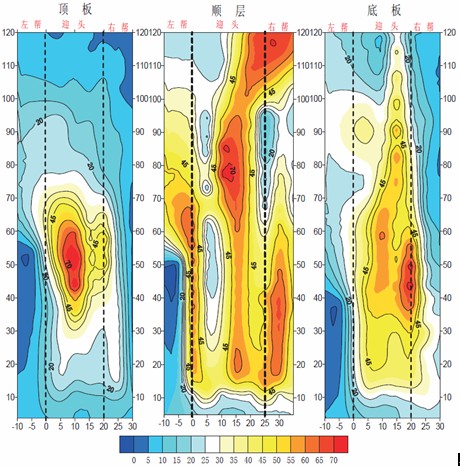

图2为10414风巷底板岩巷矿井瞬变电磁超前探测视电阻率等值线拟断面图:横坐标为测点坐标,纵坐标为沿探测方向距离。其中左图、中图和右图分别为顶板、顺层和底板方向探测结果。

图2 瞬变电磁超前探测视电阻率等值线拟断面图

(1)横坐标在-10~0m之间位置,对应巷道左帮;因受到左帮的锚杆支护的影响,造成纵坐标0~60m之间等值线数值在15Ωm以下的相对低阻区域;纵坐标100~120m之间造成等值线数值为15Ωm以下的相对低阻区域,在不考虑岩性变化的条件下,判定为局部含水裂隙发育。

(2)横坐标在0~20m之的位置,对应巷道迎头;纵坐标25~100m之间等值线数值大于20Ωm,为明显高阻反映,解释为无明显含水裂隙发育带;纵坐标100~120m之间造成等值线数值为15Ωm以下的相对低阻区域,在不考虑岩性变化的条件下,判定为为局部含水裂隙发育带。

(3)横坐标在20~30m之间位置,对应巷道右帮;同样由于受到右帮靠近巷道顶板上锚杆的影响造成相对低阻区域;纵坐标100~120m之间等值线数值为15Ωm以下的相对低阻区域,在不考虑岩性变化的条件下,判定为为局部含水裂隙发育带。

中图中视电阻率等值线变化规律可以看出,视电阻率等值线总体横向变化差异较大:

(1)横坐标在-10~0m之间位置,对应巷道左帮;同样由于受到左帮的锚杆支护的影响,造成纵坐标0~60m之间等值线数值在15Ωm以下的相对低阻区域。

(2)横坐标在5~20m之间位置,对应巷道迎头;绝大部分区域等值线数值大于40Ωm,为明显高阻反映,判定为无明显含水裂隙发育。

(3)横坐标在25~35m之间位置,对应巷道右帮;纵坐标82~95m之间等值线数值为25Ωm左右,为相对低阻反映,在不考虑岩性变化的条件下,巷道迎头前方82~95m之间局部含水裂隙发育带,但无强赋水体发育。

右图中视电阻率等值线变化规律可以看出,视电阻率等值线总体横向变化差异较大:

(1)横坐标在-10~0m之间位置,对应巷道左帮;同样由于受到左帮的锚杆支护的影响,造成纵坐标0~60m之间等值线数值在15Ωm以下的相对低阻区域;左帮底板其他区域均无明显含水裂隙发育。

(2)横坐标在0~20m之间位置,对应巷道迎头;绝大部分等值线数值区域大于40Ωm,为明显高阻反映,判定为无明显含水裂隙发育。

(3)横坐标在20~30m之间位置,对应巷道右帮;纵坐标50~120m之间造成等值线数值为15Ωm以下的相对低阻区域,在不考虑岩性变化的条件下,判定为为局部含水裂隙发育,但无强赋水体发育,其它范围赋水性较弱。

结合矿井地质和水文地质资料和本次瞬变电磁探测结果,对该掘进迎头前方含水、导水构造的分布及连通性探测成果进行综合分析,认为:10414风巷底板岩巷迎头前方120m范围、顶底板上下各80m范围无强赋水体发育,但巷道掘进至100m附近时,顶板可能将有少量淋水现象。经后期实际地层揭露验证,巷道掘进至95m时,砂岩裂隙发育,顶板出现少量淋水,直至120m范围时,巷道仍处于淋水状态,水量稍有增加,与探测结果中掘进至100m出现淋水现象略有偏差,但总体探测结果基本吻合。

3 结束语

实例应用表明,采用瞬变电磁法在矿井巷道超前探测含水体中获得较好的效果,为矿井巷道的安全掘进提供了可靠地质条件参数,其矿井巷道超前探测含水体成为广泛而有效方法。但目前瞬变电磁时深转换技术仍存在不足,因此该项方法技术需待进一步完善。

参考文献:

[1]于景邨.矿井瞬变电磁法勘探[M].徐州.中国矿业大学出版社,2007.10.

[2]于景邨,矿井瞬变电磁法理论与应用技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2000.

[3]蒋邦远.实用近区磁源瞬变电磁法勘探[M].北京:地质出版社,1998.

[4]牛之琏.时间域电磁法原理[M].武汉:中南大学出版社.2007.

下一篇

下一篇