王建文1,孙秀容2,王宏科1,夏学礼2,崔若飞3

(1.陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司,陕西榆林;

2.上海申丰地质新技术应用研究所有限公司,上海;

3.中国矿业大学,江苏徐州)

摘 要:面波勘探具有简便、快速的优点。在陕北柠条塔井田煤层采空区探测中取得良好的地质效果。利用面波的特征反映不仅可以通过单炮记录进行煤层采空区初步解释,还可通过剖面波场特征频谱特征以及频散曲线进行煤层采空区综合解释。(1.陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司,陕西榆林;

2.上海申丰地质新技术应用研究所有限公司,上海;

3.中国矿业大学,江苏徐州)

关键词:双源面波;煤层采空区;地震勘探;

1 引言

面波勘探也称弹性波频率测深,是近10年发展起来的一种地球物理勘探技术,具有简便、快速等优点,在许多领域得到应用,并取得了良好的应用效果。根据不同的源,面波勘探可以分为天然源面波勘探和人工源面波勘探[1]。依据不同的激振震源。人工源面波勘探又可分为稳态法和瞬变法。

2 面波及面波勘探

2.1 面波的特点

面波是一种特殊的地震波,与纵波(P波)和横波(S波)不同,是一种在地表传播的波。面波可分为瑞利波(R波)和勒夫波(L波)。R波在振动波组中能量最强、振幅最大,且容易识别也易于测量。通常所称的面波勘探,一般指R波面波勘探。

Miller(1955)认为,在各向均匀半无限空间弹性介质表面上,当一个园形基础上下运动时,所产生的弹性波入射能量的分配率为:P波占7%,S波占26%,R波占67%。因此,利用R波勘探时,其信噪比会大大提高。此外,体波下行的能量传递按双程斜距的平方向外扩展,面波则按水平距离的一次方向外扩展。其结果是,在典型的地震记录上,面波的能量比反射波的能量大很多倍。从相对信号强度这一点出发,记录面波而不是记录反射波,更具有意义。

R波具有这样的特点,即①地震波形记录中振幅和波组周期大,能量强;②不均匀介质中,R波相速度(VR)具有频散特性;③由P波初至到R波初至之间的1/3处为S波初至,且VR=VS×(0.87+1.12μ)(1+μ),μ为泊松比;④R波在多道接受中具有很好的直线性,即波组同相轴一致性;⑤质点运动轨迹为逆转椭圆,且在垂直平面内运动;⑥R波沿地表传播,且能量主要集中在距地表一个波长(λR)尺度范围内。由于面波的能量主要集中在一个波长的范围内,波长越长的面波,其振动穿透介质的深度越大,其速度也受介质速度的影响越深。

不同频率的一系列面波可以有相同的相速度,在同一频率下的这些波可以具有不同的相速度。任何频率下,速度最小者可称之为基阶模式。地表面波的大部分能量都集中在基阶模态中,形成的频散特征也比较简单。面波勘探时所采集的地震记录在t-x域中无法分辨面波的各个模态,如果将记录进行傅立叶变换,在频率波数域中。由于面波各模态传播速度的差异,在时间域中叠加在一起的各模态面波信号在频率波数域中就会分开。由于面波的基阶能量最强,其余高阶模式能量较弱,各模态能量团能清晰分辨,因此,在面波记录中,强能量基阶面波显示清晰。当遇到煤层采空区(或地裂缝)时,基阶面波因无法传播而发生中止(或波散)。

瑞雷波的水平和垂直振幅从弹性介质的表面向内部呈指数减小,主要能量大部分集中在一个波长的深度内,即深度为波长的一半时,瑞雷波的大部分能量已经损失。在多层介质中,瑞雷波传播的一个重要特性就是具有明显的频散特性。从水平上来说,基阶面波传播中止位置是采空区边界;从垂向上来说,频散曲线畸变(“之”字型回折)点位置是采空区顶板边界。由于人工源面波的传播特点,探测深度多在地表以下40~60m之间。由人类日常活动和各种自然现象所诱发的微动是一种体波和面波的集合体,并在时间域和空间域上都富于变化的不规则振动现象。在一定时间空间尺度范围内,微动表现为一个平稳的随机过程。记录到的微动,通常包括以下三方面的信息:微动源信息、波动传播路径的信息和观测点地下构造信息。天然源面波的探测深度可以在地表以下30~300m,甚至可达1000m以深。

面波作为一种地震波,在纵向、横向速度不均匀介质中也会发生散射。利用面波的这一特点,即面波在遇到地下介质不均匀体(如煤层采空区引起定的不均匀区)会产生反射、透射、散射及中断等,可以直接通过原始的面波记录或共偏移距地震剖面来探测异常体(采空区)。这时,面波是一种有效波,而不再是所谓的“噪声”、“干扰波”了。

2.2 双源面波勘探

受美国EH-4电导率剖面仪的启发。王振东(1997)在中国地球物理学会年会上发表了《关于双源面波勘探系统的若干研究设想》,继而又于1998年发表了《双源面波的构想》一文。文中提出研制一种新型面波仪,既能采集与处理人工源数据,又能采集与处理天然源数据。融两种勘探方法的硬件性能和软件功能于一体,称之为双源面波勘探系统[2]。

就面波勘探而言,因其特殊性,对数据采集系统有这样的要求,即①频带宽,对低频响应好;②动态范围大;③各道一致性,尤其是相位一致性要求更高;④设备要轻便,灵活.便于携带。美国SI仪器公司研发的S-LAND全数字化地震勘探数据采集系统正具备这些特点并满足这些要求。夏学礼等(2009)实现了王振东(1997,1998)关于双源面波勘探数据采集与分析系统的集成。

该系统采用全数字化检波器,即在每个检波器上有一个SMG,其中有前置放大(0~36~60dB)。在采集到微弱的微动信号后即对其进行放大和24位△-ΣA/D转换,具灵敏度高、保真度高,信号不受干扰等特点。该系统实现了信号数字化传输,抗干扰能力强,微弱振动信号保真度高的要求。

3 煤层采空区探测中的应用

煤炭是我国的主要能源。大面积的采空区带来了巨大的经济损失和生态破坏。资料(2000~2006年)显示,陕西省的原煤、原油和天然气开发强度的增大引发了地表下沉、开裂、塌陷等地质灾害问题,仅神木县因煤炭开采造成的采空区面积就达220km2。因此,查明采空区的空间分布尤为重要。天然源面波勘探和人工源面波勘探便是陕北柠条塔井田开展采空区探测的重要手段之一。

3.1 天然源面波勘探

用人工源面波勘探技术探测浅部土洞及人防工程等,国内外已有无数成功实例,但是,将天然源面波勘探技术用于煤层采空区探测,特别是将双源面波勘探系统用于煤层采空区探测,这在国内属首次尝试,国外尚无先例。遵循由已知到未知的原则,先在已知采空区进行方法有效性试验,从地震剖面上发现采空区的特征波场反映,从面波频散曲线上发现采空区存在的畸变特征。利用这些特征波场和频散曲线上的畸变以探测发现未知采空区。验证资料表明,天然源面波勘探技术用于煤层采空区探测是成功的,有效的。

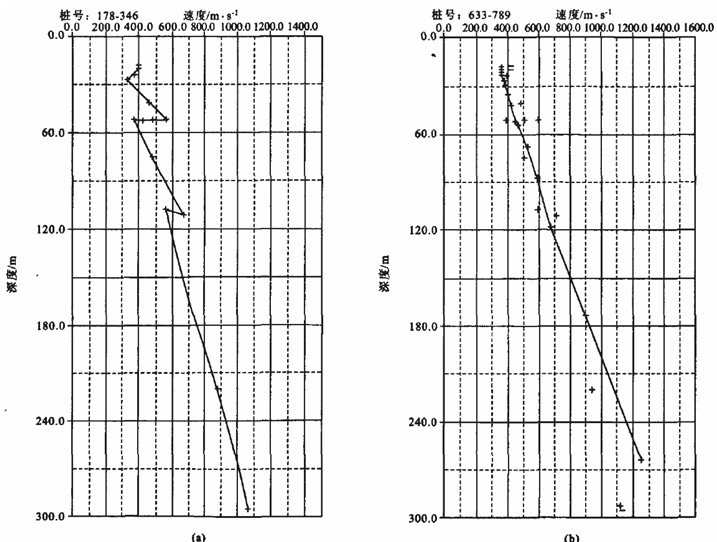

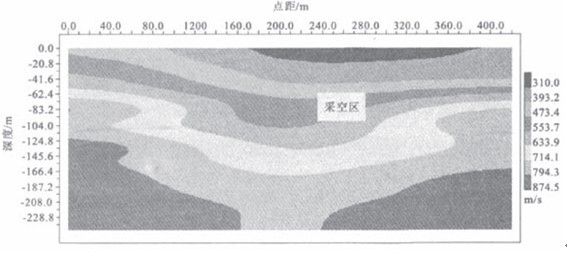

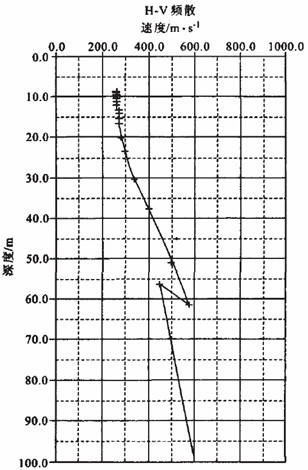

正常地层和煤层采空区不仅在散射波地震剖面反映上存在差别,而且在频散曲线特征上也各具特点。图1为正常地层及煤层采空区的频散曲线特征对比。由图可见,煤层采空区的频散曲线呈“之”字型。利用频散曲线畸变点的深度可以反映和解释煤层采空区或煤层采空区上部的冒落带深度。由于煤层采空区天然源面波的速度与正常地层存在明显差异,因此,利用天然源面波速度剖面可以解释煤层采空区的分布范围。图2是已知采空区的天然源面波速度剖面。煤层采空区(点距160~300m)处反映为低速异常。

图1正常地层(6)及煤层采空区(a)的频散曲线畸变

图2 已知煤层采空区天然源面波速度剖面

图3 鄂尔多斯煤矿采空区上方频散曲线

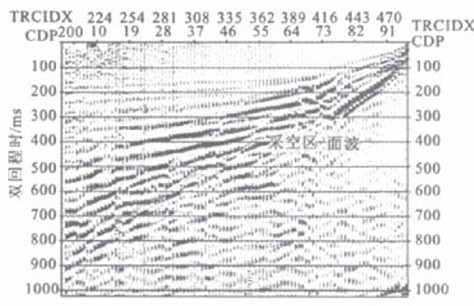

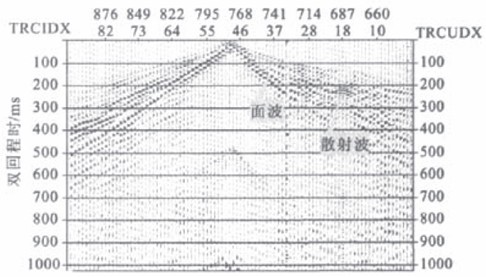

图4是已知煤层采空区上方裂缝处的地震记录。地表观察可见,桩号392处有宽3cm的小裂缝,桩号404处的裂缝宽l0cm,桩号416处的裂缝宽达30~40cm。这些地表现象显然是由地下煤层被采空,岩层发生形变所致。由图可见,桩号425处能量很强的基阶面波传播中止十分明显。

图4 地表裂缝密集处的面波记录

图5 另一测线上采集的面波记录

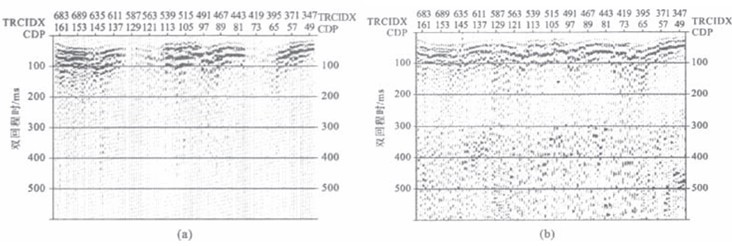

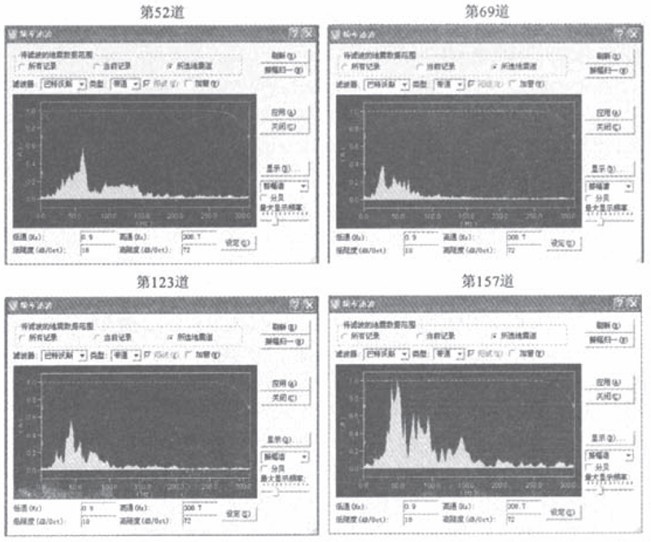

利用面波在煤层采空区传播中断并伴有散射波出现这一特点,可设计一种地震采集方式,即选择合适的偏移距,用小炮距(3m)激发,将得到的单炮记录抽成共偏移距炮集剖面。它与地震映像法不同之处是,一次采集可获得12条不同偏移距地震剖面,并以固定增益和Agc两种方式显示。图6是已知采空区采集的剖面。对地表观察有裂缝、塌陷处及经解释未确认为采空区的区段进行了频谱分析(图7)。由图6和图7可见:

1)凡煤层采空区段面波中断处,共偏移距地震剖面上表现为无能量;

2)面波表现为波组中断时,则频谱表现为振幅小,高频成分少;

3)这种设计不仅利用面波的特征反映可通过单炮记录进行煤层采空区初步解释,还可利用剖面特征及频谱特征进行煤层采空区综合解释。

图6 已知采空区共偏移距地震剖面 (a-固定增值;b-Agc)

图7频谱分析结果

陕北柠条塔井田煤层采空区双源面波地震勘探成果表明,该方法的使用是可行的、有效的。面波波场具有以下特征:

1)煤层采空区的频散曲线呈“之”字型回折,天然源面波速度为负异常。

2)在煤层采空区区段边界,能量很强的基阶面波传播中止,且有典型的散射波出现。

3)在煤层采空区段面波中断处,共偏移距地震剖面上表现为无能量;在面波波组中断时,其频谱表现为振幅小,高频成分少。

综上可见,利用面波的特征反映不仅可通过单炮记录进行煤层采空区初步解释,还可通过剖面波场特征及频谱特征进行煤层采空区综合解释。

参考文献:

[1]王振东.面波勘探技术要点与最新进展[J].物探与化探,2006.

[2]王振东.双源面波的构想[J].中国地质,1998.